音楽と脳・身体知

2024年5月26日、東京大学次世代知能科学研究センター連続シンポジウムの第16回が、本郷キャンパス、情報学環・福武ホールとオンラインのハイブリッド開催されました。今回は「音楽と脳・身体知」をテーマに、国際シンポジウムとして全ての発表が英語で行われました。この記事では8名の登壇者の発表を要約することで、AIを用いた研究アプローチの観点を織り交ぜながら、人を含めた動物の音楽体験の仕組みの謎を解き明かしていきます。

「身体感覚マップにおける和音列に基づいた予測誤差と不確実性の心身への影響」

第16回国際シンポジウムは、開催主であり東京大学次世代知能科学研究センターの大黒達也准教授が開会挨拶を行った後、1人目の登壇者として「身体感覚マップにおける和音列に基づいた予測誤差と不確実性の心身への影響」に関する研究を発表しました。

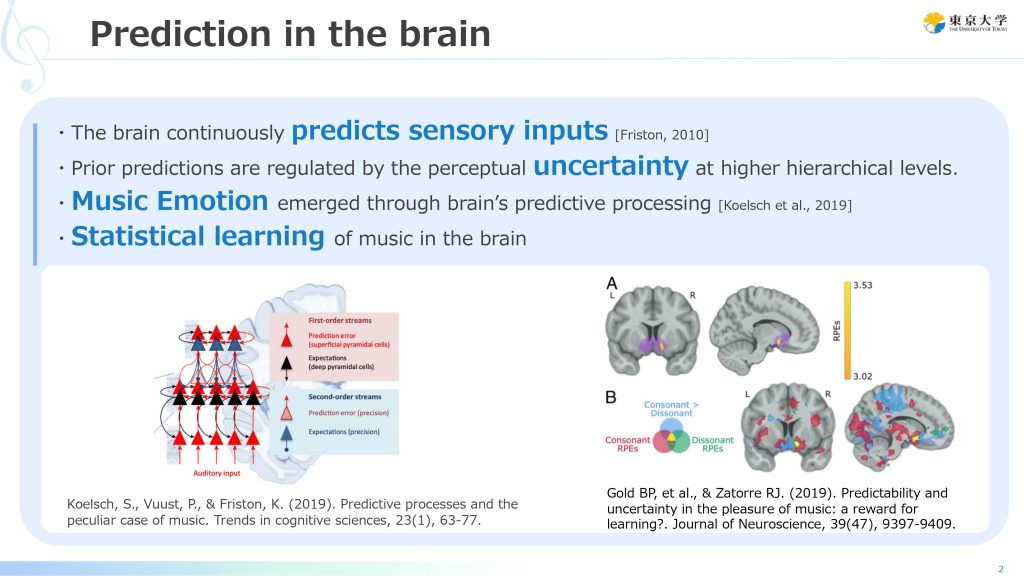

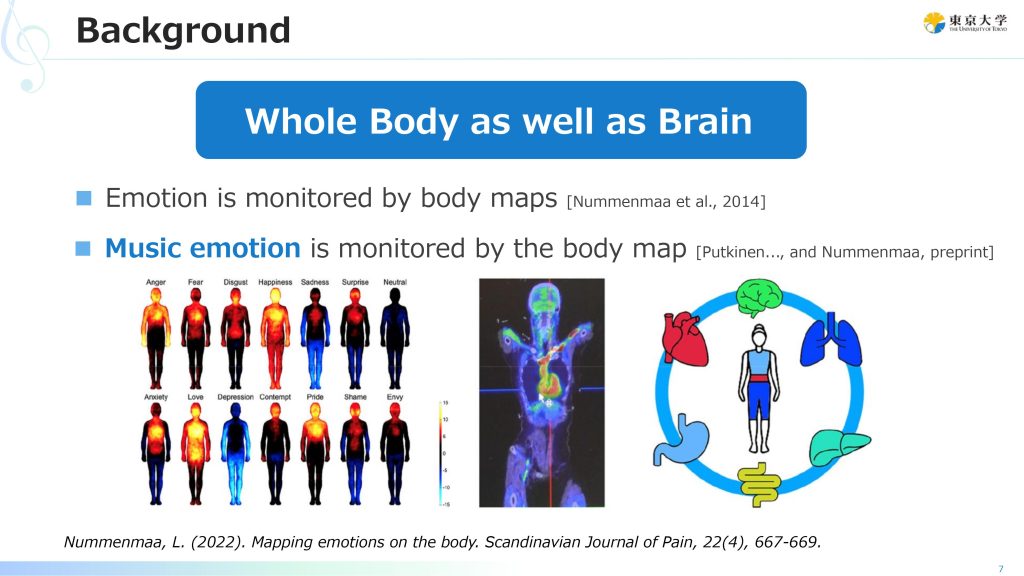

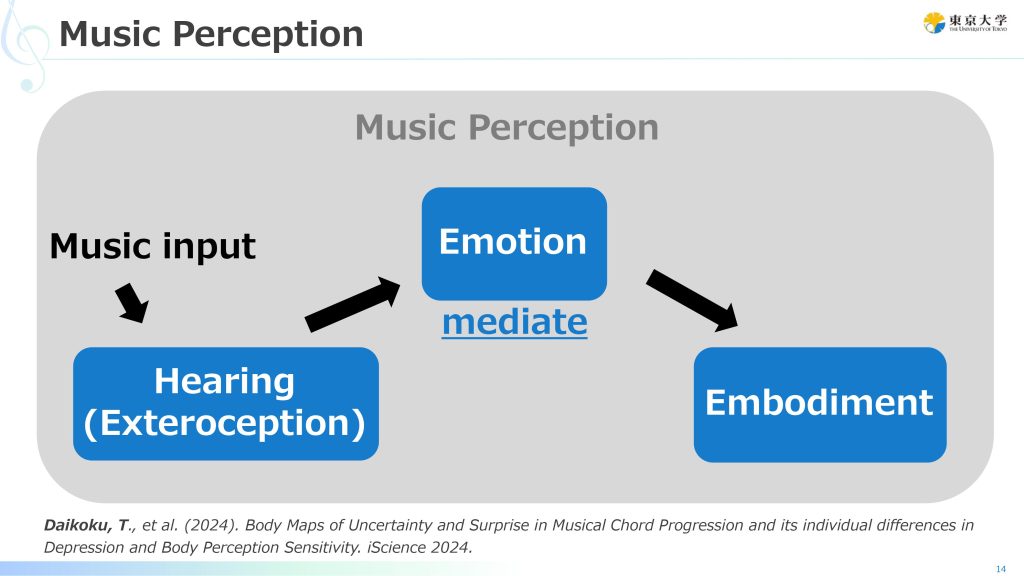

はじめに大黒准教授は、脳の予測処理の視点から音楽の身体性認知において重要な三つの要素である外受容感覚 、内受容感覚、自己受容感覚を紹介しました。脳は、生まれながらにもつ統計学習という機能を利用して予測の不確実性を下げるように働きます。音楽においても統計学習が用いられ、和音列やリズムを予測しながら音楽を処理しています。

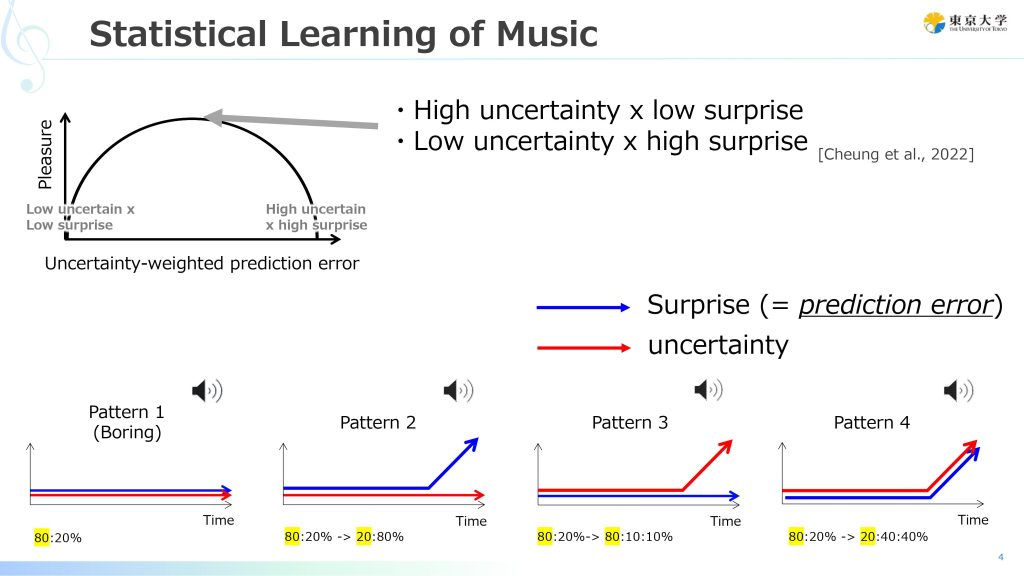

予測と実際の感覚フィードバックに違いがある場合、予測誤差が生まれます。予測誤差を最小にするために予測の不確実性を下げることで脳は報酬を得ます。音楽や芸術においては、この報酬が、美感やノスタルジックな感覚をおぼえます。一方で、音楽においては適度な予測誤差も報酬となり得ます。例えば、ある一定の予測誤差や不確実な音楽刺激によって、鳥肌感や心拍数増加などを含む様々な「身体感覚」を誘発し、感動へと昇華します。過去の研究では、「高い予測の不確実性 x 小さな予測誤差」もしくは「低い予測の不確実性 x 大きな予測誤差」が音楽構造として実現されたときに音楽的な快や脳の報酬が高くなると提唱されています。

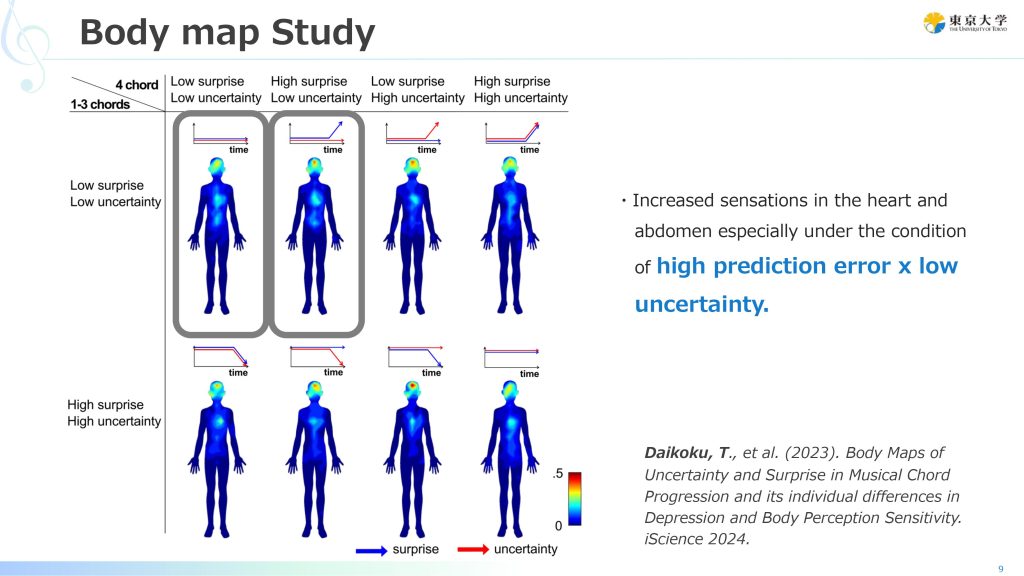

そこで大黒准教授は、音楽コーパスを用いて和音列の統計モデルを作り、8種類の異なる予測誤差と不確実性の時間的な「ゆらぎ」を持った和音列刺激を作成しました。そして身体感覚マップを用いて、和音列の予測誤差および不確実性の時間的な「ゆらぎ」がどのように身体感覚や感情反応に影響を与えるのかを調査しました。

参加者は和音列刺激をランダムな順序で聴いた後、聴取10秒以内に感じた体の部位を選び、引き起こされた感情を33の分類から順位付け、快・不快と覚醒度の強さについて回答しました。分析の結果、和音列の不確実性と予測誤差の特定の「ゆらぎ」が、局部的な身体感覚を引き起こすことが明らかになりました。特に「低い予測の不確実性 x 小さな予測誤差」を持った和音列は腹部(胃)の身体感覚を誘発し、「低い予測の不確実性 x 大きな予測誤差」を持った和音列は胸部(心臓)の感覚をもたらしました。あわせて、これらの身体感覚は美感、安心感といった快の感情との強い関連を示しました。一方で、他の6つの和音列は不安感やぎこちなさといった不快の感情との関連があることがわかりました。さらに、次元削減手法(tSNE)を用いて、これら8つの和音列に対する、33種類の感情の分布を解析すると、心臓感覚の強さによって感情分布が異なることが判明しました。

今後は、この身体マップが実際の身体の生理反応(心電図、胃電図、筋電図など)とどのような関連性があるのかを調べなければならないと主張しました。

「自然環境における音楽活動が母子の生理的同調や母親の情動に及ぼす影響」

2人目の登壇者である京都大学大学院教育学研究科の田中友香理特定講師は、「自然環境における音楽活動が母子の生理的同調や母親の情動に及ぼす影響」に関する研究について発表しました。

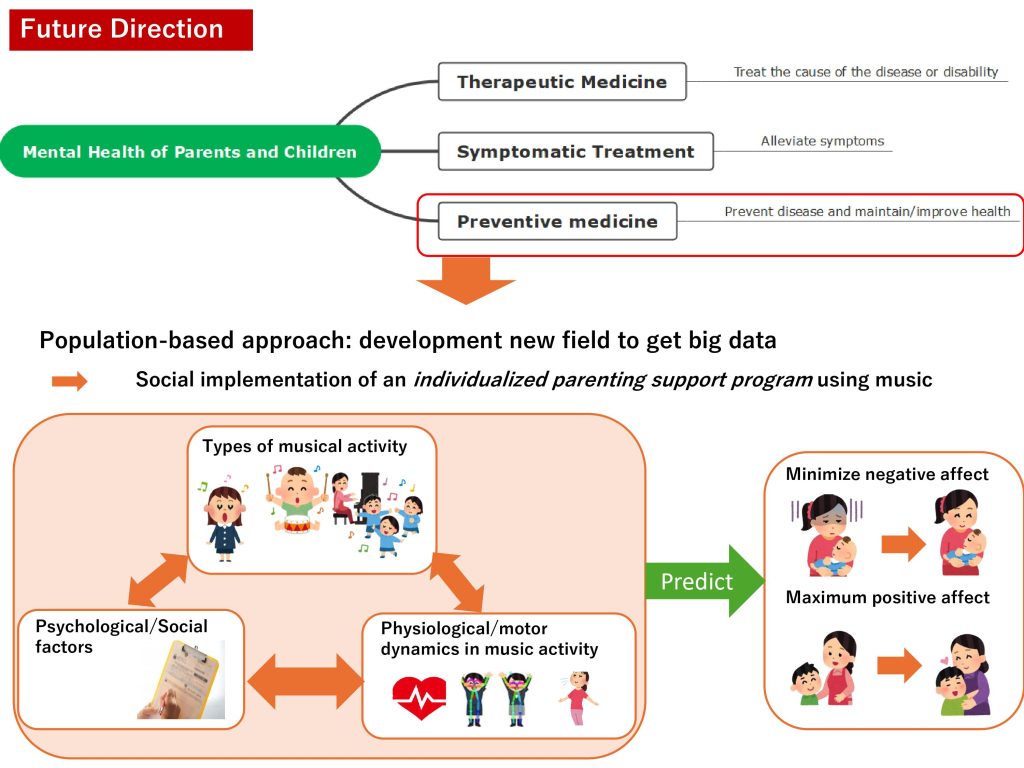

田中特定講師は、はじめに親子間で社会的絆を育むことの重要性を語ることから始めました。過去の研究から、親子間交流は親と子の脳波や心拍、呼吸などの生理的指標の同期を促し、幼児・子どもの発達や親の精神衛生に良好な影響を及ぼすことがわかっています。現代では、育児不安や不登校児の増加も含め、社会はメンタルヘルス危機に直面しています。親子間の社会的絆をはぐくみ、親子ともにストレスに対応する力、自信、自己効力感などが備わった豊かな感性を育てるためには、どうすればよいのでしょうか。

そこで鍵となるのが、音楽です。音楽は日常にありふれており、場所、病気、障害などに縛られず、幼児から高齢者まで平等に親しむことができます。実際、音楽は発達や医療の現場にも導入されており、メロディーやリズムを通して、親子で一緒に音楽を楽しむこともできます。そこで田中特定講師は、親子の精神衛生向上の糸口として、自然環境における音楽活動中の親子間の同期現象に着目しました。

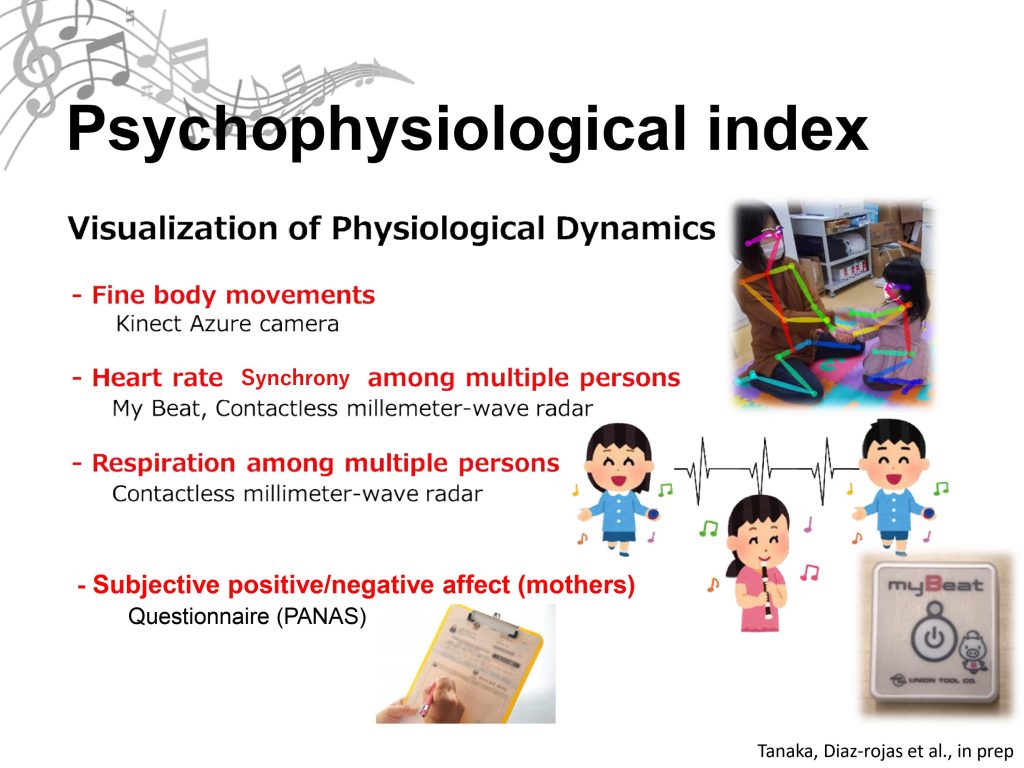

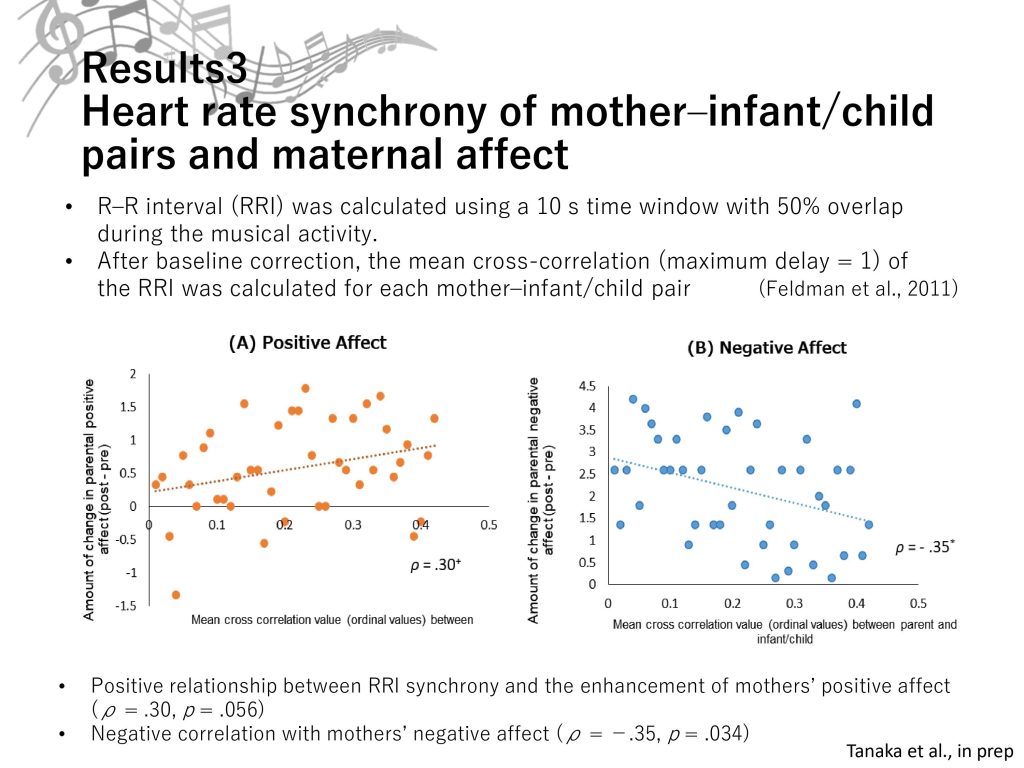

今回の研究では日本人を対象に、自然環境における音楽活動中の母親の情動の変化、また心理・行動・生理特性における個人差を測定し、関連性を調査しました。6-12カ月の幼児グループ (20分) と3-4歳の子どもグループ (30分) に分け、幼児教育資格・経験のある2人の音楽家が、母親との音楽遊びグループセッションを行いました。セッション前2分間とセッション中には、母子の微細運動をモーションキャプチャーで、また心拍・呼吸を非接触ミリ波センサーで測定しました。さらに母親は、セッション前に家で、母子の個人特性を測る心理検査を、セッション前後に肯定的・否定的情動を測る心理検査を受けました。

分散分析の結果、幼児・子どもグループともにセッション後、母親の肯定的情動が高まった一方、否定的情動には変化がなかったことが明らかになりました。また、セッション前後の母親の情動変化を調べると、「高い身体意識と肯定的情動の増加幅」、そして「不安感・育児ストレスと否定的情動の減少幅」の関連が示されました。さらに、母子間の心拍同期率が、母親の肯定的情動の増加、また否定的情動の減少と強く関連していることがわかりました。

過去の研究から、自然環境における母子間の声や情動の同期が、母子間の心拍同期を促すことがわかっています。今回の研究では、音楽活動が母子間の声や情動の同期を促したことにより、心拍同期が誘発され、母親の肯定的情動の増加に繋がったのではないかと考えられます。今後田中特定講師は、音楽活動による幼児・子どもの行動変化や、母子間の呼吸・身体動作の同期現象を研究することを目標としています。最後に、親子の精神衛生向上に向けた予防的アプローチを実現するための将来展望を述べ、発表を終えました。

「ラットのビート同期」

3人目の登壇者である東京大学大学院情報理工学系研究科の高橋宏知教授は、「ラットのビート同期」と題して、ラットのビート知覚と人の音楽認知のつながりについて発表しました。

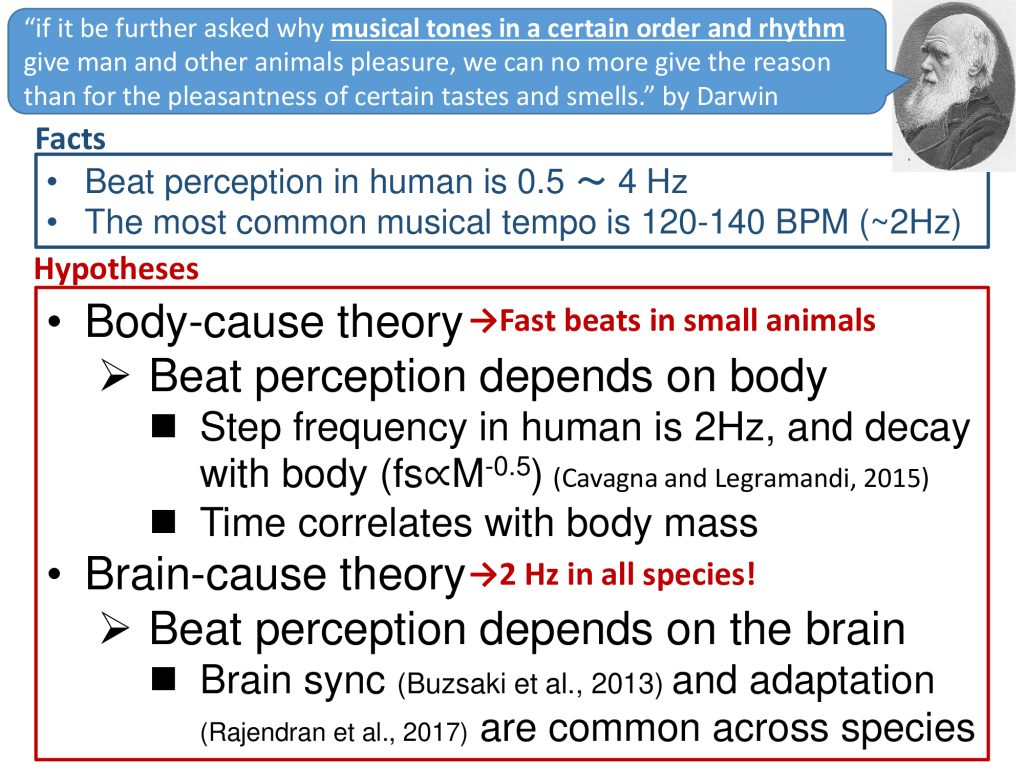

はじめに高橋教授は、人のビート知覚の範囲が0.5〜4Hzであり、人が最も運動同期しやすいテンポが約2Hz ( = 約120 Beat per minute [BPM]) であることに基づいた、2つの仮説を紹介しました。一つ目の仮説は身体原因論で、ビートに同期しやすいテンポは、固有の身体構造と身体動作に依拠すると考えられます。この理論は、人の歩行時のステップ頻度が2Hzであることや、動作と時間知覚の関係を根拠としています。この仮説が正しければ、人よりも身体が小さいラットがビートに強く運動同期するテンポは、2Hzよりも早いはずです。二つ目の仮説は脳原因論で、ビートに同期しやすいテンポは、種を超え、脳に共通する神経活動の時間スケールに基づくと考察します。この仮説が正しければ、ラットが最も運動同期しやすいテンポは、人と同じ約2Hzであるはずです。

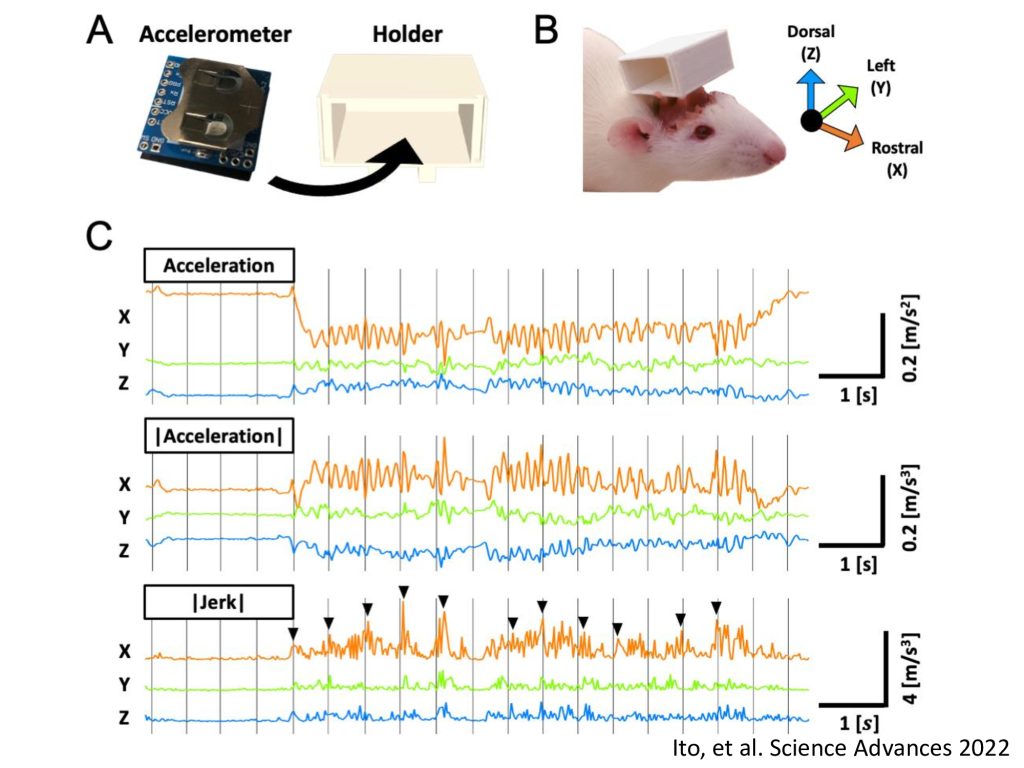

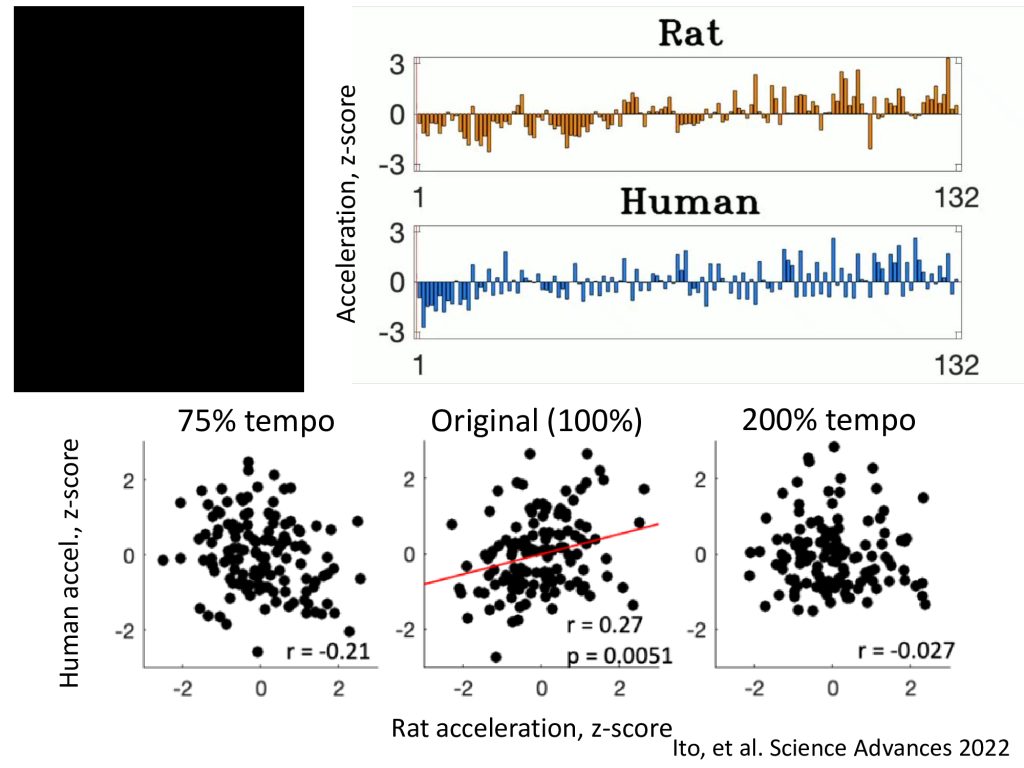

そこで高橋教授は、ラットの行動・電気生理学的実験を行い、ビート同期運動が、身体運動と神経活動のどちらを基盤とするのかを調査しました。はじめに、ラットの頭部運動を加速度センサーで計測し、音楽 (モーツァルト :2台のピアノのためのソナタ ニ長調 K.448 K6.375a)を4つの異なるテンポ (75% [99 BPM], 100% [132 BPM], 200% [264 BPM], 400% [528 BPM]) で再生して、ビートに対する同期の強さを調べました。加速度のジャーク (加速度の導関数) を分析した結果、多くのラットが原曲のテンポ (100% [132 BPM]) で最大の同期度を示しました。しかし、ラットのビート同期は人のビート同期よりも小さかったことを受け、高橋教授は、その理由はラットが四足歩行であることに起因すると考察しました。ラットが二足歩行姿勢の状態で追加実験を行ったところ、ビート同期度運動が大きくなることが確認されました。

次に、ラットに加えて人で同様の実験を行うと、原曲のテンポ (100% [132 BPM]) では、ビート同期運動がラットと人とで類似していることが明らかになりました。

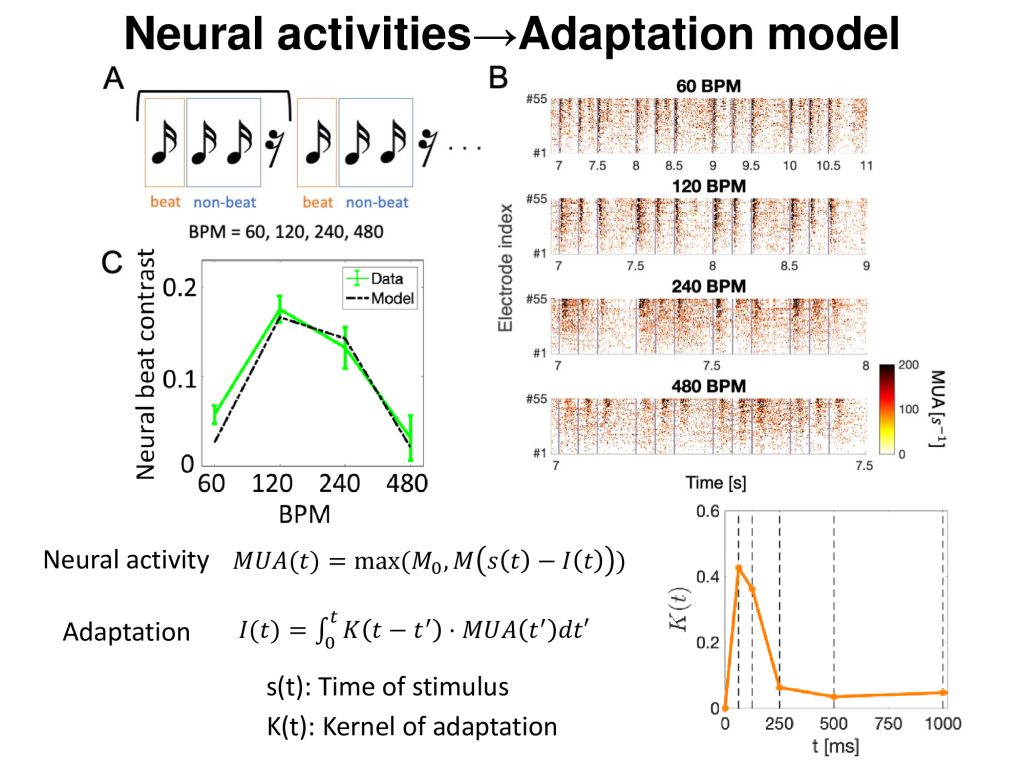

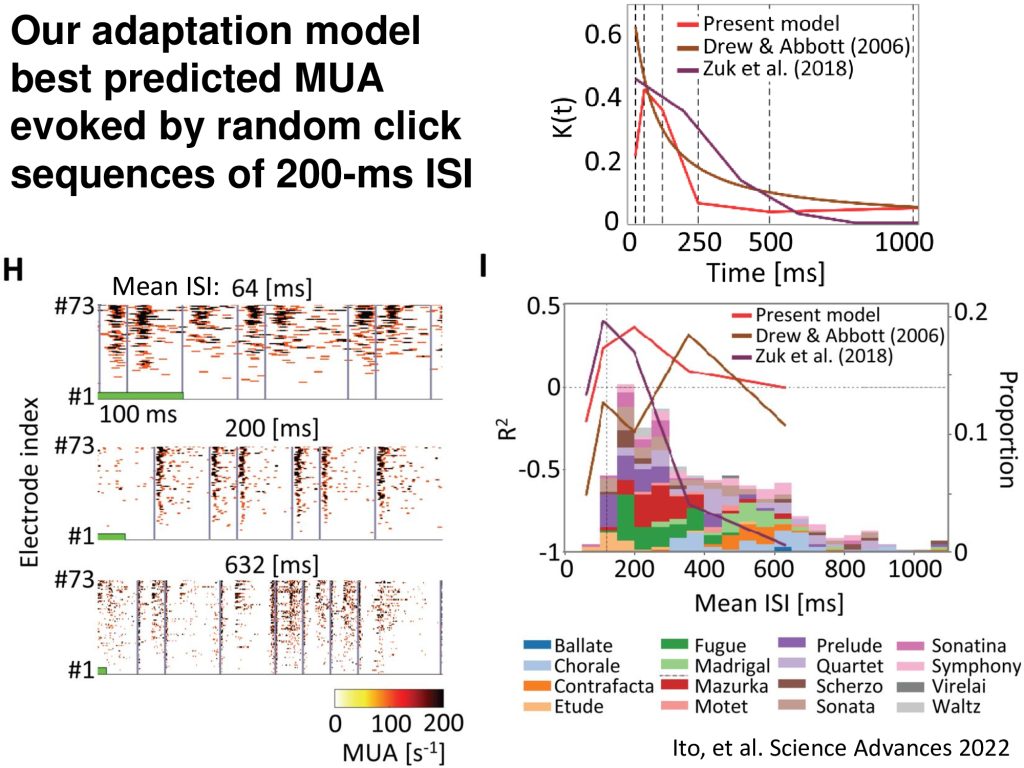

また、ラットの聴覚野における、先述の音楽に対する神経活動を調査すると、原曲のテンポ(100% [132 BPM]) で最大のビート同期を示しました。さらに、聴覚野神経細胞の短期間順応の時間特性を調べるため、クリック音から成るリズム音列を4つの異なるテンポ (60, 120, 240, 480 BPM) で再生し調べたところ、約 120 BPM のテンポで強いビート同期が確認されました。

そのうえ、独自に修正したカーネル関数を用いて数理モデルを作成し、実験データを説明できるか検証したところ、音刺激後の約 250 ms は脳における次の音刺激に対する反応が抑制される順応特性に起因して、約 120 BPM のテンポでビート同期が起こることがわかりました。これらの結果より、ラットの神経活動における 120 BPM での明確なビート同期は、聴覚野神経細胞の短期間順応の時間特性によって引き起こされると考察されます。さらに、高橋教授提唱の数理モデルで神経活動を予測したところ、音間隔が 200 ms の音列に対して、最大の予測精度を発揮することを示しました。また音楽データベースを調査すると、音間隔の平均が 200 ms であることが判明し、ラットの順応特性は、人の音楽創造・鑑賞に関連している可能性が示されました。これらより、高橋教授の脳原因論仮説が支持され、運動同期しやすいテンポは種を超えて 2Hz である可能性が高いことが結論付けられました。

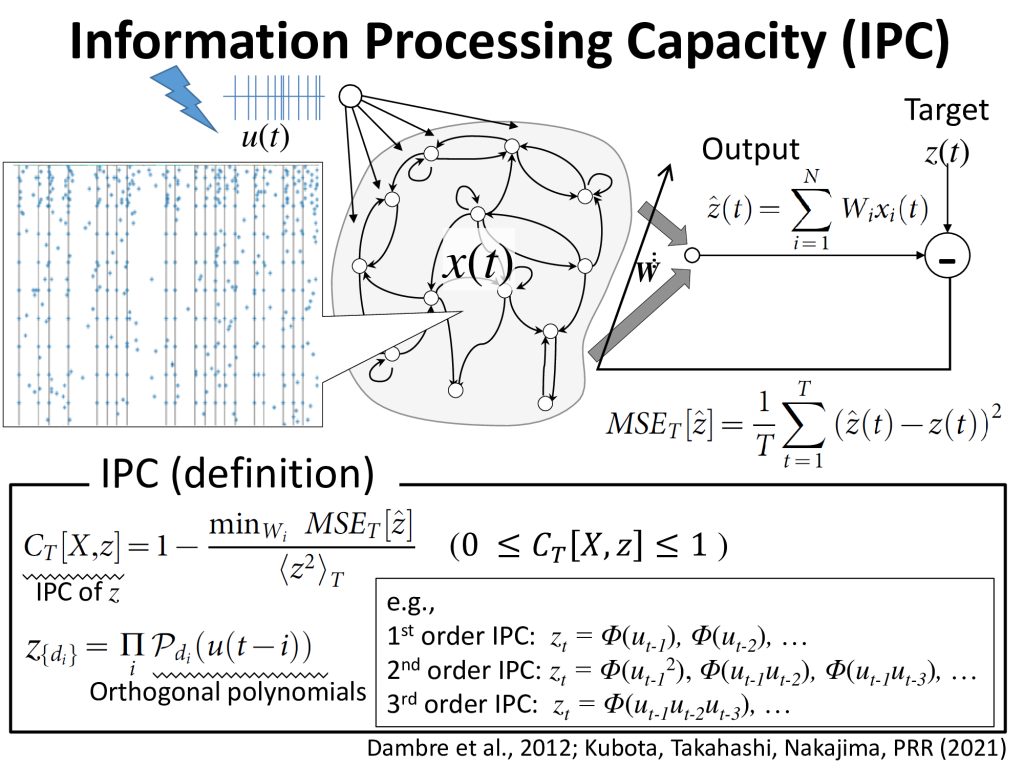

次に高橋教授は、1993年に「ネイチャー」に論文が掲載され、モーツァルト・ピアノソナタの鑑賞が知性向上を促すことを提唱した、モーツァルト効果について紹介しました。のちにマウスを使った研究も行われ、音楽の知性向上に対する効果について、長く論争が巻き起こりました。高橋教授はモーツァルト効果に懐疑的な姿勢を示したうえで、情報の保持を包括的に定量化できる機械学習の手法としてのリザバー計算に着想を得て、音楽がラットの情報処理能力の向上に貢献する可能性について調査しました。

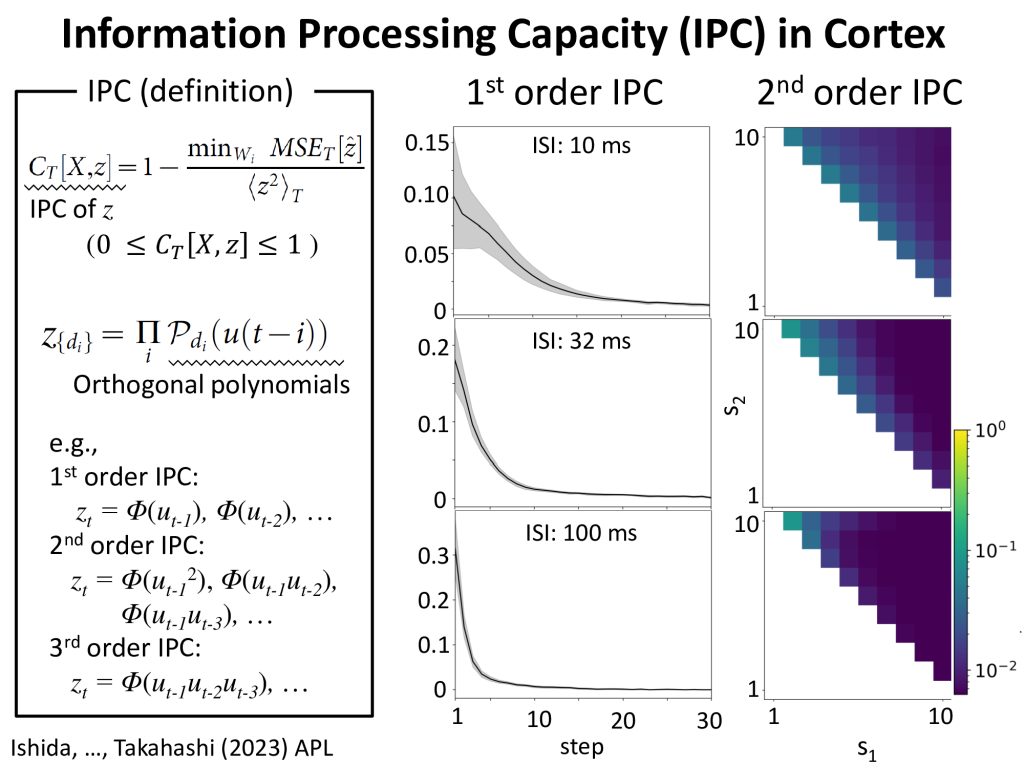

まず高橋教授は情報処理能力を計算する実験系を確立するため、ランダムなクリック音列に対するラットの聴覚野の神経活動を記録し、1次から6次までの情報処理能力を計算して、その総和値を、6種類の異なる音間隔ごとに比較しました。

そして、毎日8時間ずつ4週間、モーツァルト :2台のピアノのためのソナタ ニ長調 K.448 K6.375aをラットに曝露しました。ラットは3群に分けられ、3種の音刺激 (原曲、音程をランダムに並べ替えたもの、音間隔をランダムに並べ替えたもの) が用意されました。先述と同様に聴覚野の神経活動を測定して、異なる音間隔に対する情報処理能力の総和値を計算しました。音間隔と曝露音楽の要因に対して分析すると、音程や音間隔といった音楽構造に左右されずに3種の音刺激とも、聴覚野の情報処理能力、特に非線形の情報処理能力の増大を促進したことが認められました。最後に高橋教授は、人が創造する音楽構造は脳の情報処理能力の構造特性により発展した可能性を示唆し、発表を終えました。

「脳の予測性、ニューロメラニンMRI、ウェアラブルIn-Ear EEG脳波計を用いたニューロフィードバックの3つの観点から解き明かすグルーヴ感における個人差」

4人目の登壇者である慶應義塾大学環境情報学部の藤井進也准教授は、「脳の予測性、ニューロメラニンMRI、ウェアラブルIn-Ear EEG脳波計を用いたニューロフィードバックの3つの観点から解き明かすグルーヴ感における個人差」に関する研究について発表しました。

人は、音楽を創造・聴取するとき、聴覚、視覚、触覚などを通してグルーヴを感じます。グルーヴ感の定義は複数ありますが、藤井准教授は、「音楽に合わせて身体を動かしたくなる感覚」と意義づけます。グルーヴの感じ方には大きな個人差があることがわかっており、藤井准教授は、個人特性とグルーヴ感の関連性を調査しました。ところで、どのようなリズムがグルーヴ感を生み出しやすいのでしょうか。ビートを聴取したとき、脳は拍子に従い未来のビートを予測します。そして、シンコペーション (弱拍を強調するリズムの取り方) の場合には、予測誤差が生じます。過去の研究では、シンコペーションの度合が中程度のとき、人はグルーヴ感を感じやすいと予想する逆U字型モデルが提唱されています。

藤井准教授は、「シンコペーションにより引き起こされる予測誤差 x 予測精度」がグルーヴを感じる要因であると仮定しました。そして、予測誤差と予測精度をかけ合わせて最大値になるときグルーヴを最も感じると考察したうえで、グルーヴ感における個人差は、予測精度の個人差により説明できるのではないかと考えました。

そこで、シンコペーションの程度が異なる (低、中、高) 5種類のドラム音楽を用いて、参加者のグルーヴ感と音楽経験の関連性を調査しました。参加者は事前に、音楽経験の心理検査を、また聴取時に、快の感情及び音楽に合わせて身体を動かしたくなる感覚の程度を回答しました。分析の結果、グルーヴ感における逆U字型モデルが再現されました。また、個人の予測精度の傾きと切片の値を計算すると、「傾きと音楽活動」、また「切片と音楽における感覚運動」の関連性が明らかになりました。これらの結果は、より音楽活動に携わるほど複雑なリズムに対する予測精度が上がり、音楽に合わせて身体を動かしたいという感覚が強いほど総じて予測精度が高くなることを示唆しています。

次に藤井准教授は、ドーパミン機能の代理測定が期待されるニューロメラニンMRIを用いて、グルーヴ感における個人差を調査する研究を紹介しました。過去の研究より、大脳基底核における神経活動とドーパミン分泌が、グルーヴ感を説明する鍵となる可能性が示されています。そこで藤井准教授は、大脳基底核の黒質におけるニューロメラニンの個人差と、グルーヴ感の個人差との関連性を調査しました。

参加者は、4種のグルーヴ感が高い音楽フレーズと4種のグルーヴ感が低い音楽フレーズを聴取し、ニューロメラニン MRI 検査を受けた他、快の感情及び音楽に合わせて身体を動かしたくなる感覚の程度を回答しました。ニューロメラニン、提示した音楽のグルーヴ感分類 (高、低) 、切片の要因に対する分類重回帰分析を行った結果、音楽に合わせて身体を動かしたくなる感覚に対して、提示した音楽のグルーヴ感分類 (高、低) 及び切片が、強く関連していることが明らかになりました。また、快の感情に対しては、ニューロメラニン及び切片との関連性が認められました。この結果は、ニューロメラニンにおける個人差と音楽聴取時の快の感情の個人差が、関連していること示唆します。

次に藤井准教授は、現在進行中の3つ目の研究として、VIE STYLE株式会社により開発されたウェアラブル In-Ear EEG脳波計を用いたニューロフィードバックの研究について紹介しました。ウェアラブル In-Ear EEG脳波計で脳波を測定、グルーヴ感を分析してニューロフィードバックを行い、グルーヴ感増加が実現できるかどうかを調べました。

参加者は、ウェアラブル In-Ear EEG脳波計を装着した状態で、6種の音楽 (3種のグルーヴ感の高い音楽と3種のグルーヴ感の低い音楽) を聴取し、音楽に合わせて身体を動かしたくなる感覚の程度を回答しました。そして、VGGishを用いて分析した楽曲の音響特性を基に、個人に特化した「グルーヴ感増加が予想されるプレイリスト」と「グルーヴ感減少が予想されるプレイリスト」を作成しました。次に、先述のプレイリストをウェアラブル In-Ear EEG脳波計で測定したEEGデータを使って修正し、新たに「グルーヴ感増加が予想されるプレイリスト」と「グルーヴ感減少が予想されるプレイリスト」を作成しました。そして、参加者がこれら4つのプレイリストを聴き比べたところ、EEGデータを用いて作成された「グルーヴ感増加が予想されるプレイリスト」を聴取したときに、音楽に合わせて身体を動かしたくなる感覚の程度が最大となることが確認されました。最後に藤井准教授は、これら3つの研究の将来展望を述べ、発表を終えました。

「歌鳥と人の適応的な発声制御:歌発声の基盤メカニズムの理解に向けて」

5人目の登壇者である産業技術総合研究所所属の橘亮輔氏は、「歌鳥と人の適応的な発声制御:歌発声の基盤メカニズムの理解に向けて」と題して、歌鳥と人に共通する発声学習における神経基盤について発表しました。

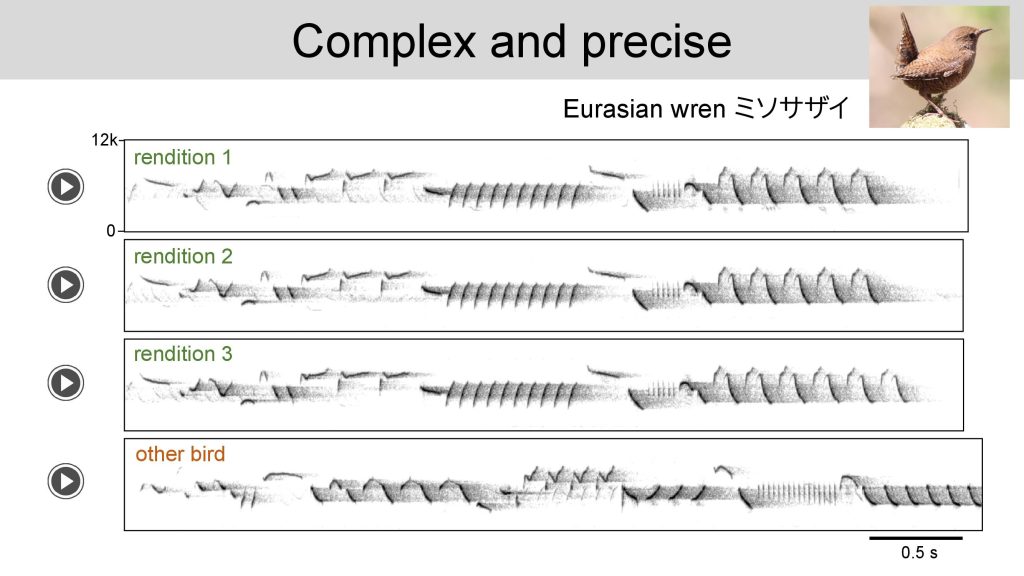

はじめに橘氏は、歌鳥と人はともに共通して、歌うときには声の適応的な制御と学習が必要であることを紹介しました。歌鳥(鳴禽類)とはスズメ亜目に属するさえずる小鳥であり、たくさんの種が存在します。歌鳥のさえずり(歌)は、求愛や縄張り宣言の機能を持ち、幼鳥は父親の歌を聴き覚えて学習することで、同じ歌をさえずることができるようになります。歌鳥の歌は長く複雑で、非常に正確です。様々な音響的特徴を持ったシラブル (音要素) の配列から構成されており、種によって特異的な形質があります。

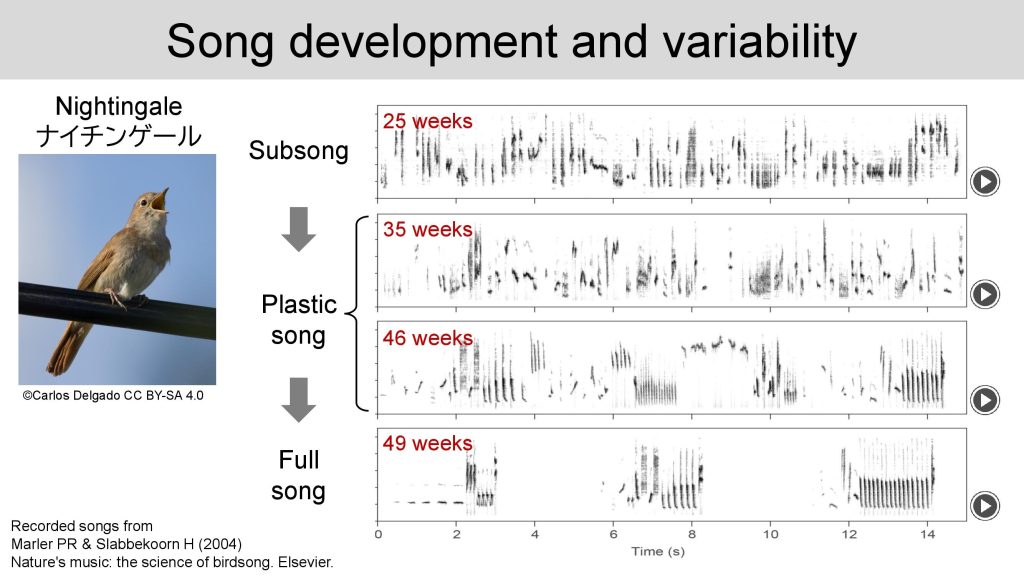

歌鳥の歌発達の仕方は種によって異なりますが、大きく2つの学習期に分けられます。一つ目は感覚学習期であり、父親の歌の聴覚記憶を形成します。二つ目は感覚運動学習期と呼ばれ、手本歌の記憶と自分の声の聞こえ(聴覚フィードバック)を比べながら、繰り返し練習することで歌が完成します。感覚運動学習期の歌は、サブソングといわれる取り留めのない不明瞭なものから始まり、明瞭なものの不安定なプラスチックソングを経て、完成したフルソングに至ります。

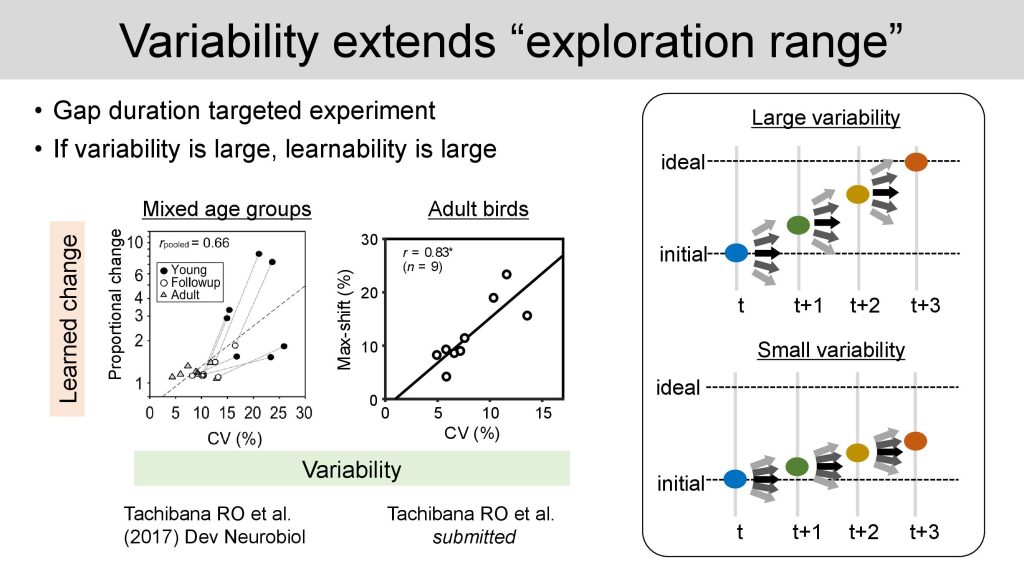

歌の成熟後も、実は歌鳥の発声にはバラツキがあります。例えば、特定のシラブルのピッチ(音の高さ)に着目すると、同じシラブルを歌うたびに少し高くなったり低くなったりします。このバラツキの度合はメスに向けて歌っているときよりも、オス単独で歌うときの方が大きくなります。また、バラツキは「LMAN」と名付けられた特定の脳領域 の神経活動と関連があることがわかっています。これらのことから、歌鳥は積極的にバラツキを生み出しており、歌の学習や制御に何らかのメリットがあるのだと考えられます。そこで橘氏は、歌鳥発声のバラツキが発声学習において重要な役割を担っている可能性を、雑音回避実験を用いて調査しました。この実験は、特定のシラブルのピッチが歌鳥閾値よりも低いと即座に短い雑音を提示し、トリが雑音を回避するようにして徐々にそのピッチを上げるというものです。歌鳥分析の結果、発声のバラツキ度合と歌の学習能力が強く関連していることが明らかになりました。このことから、バラツキが大きいほど探索範囲が広がり、その結果として学習量やその効率が良くなったのだと考えられました。

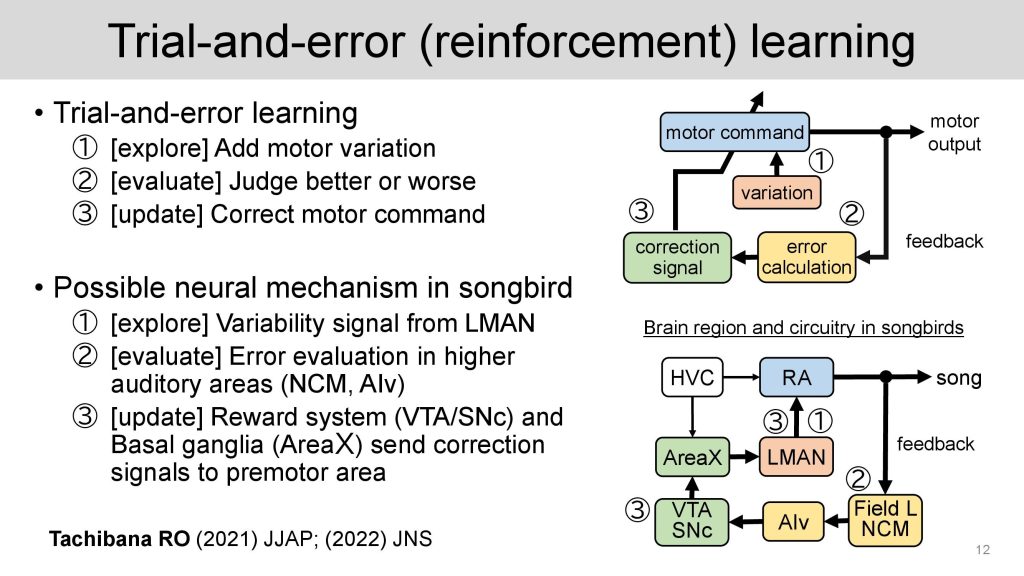

次に橘氏は、発声にバラツキを持たせ、良し悪しを評価して次の行動を修正するという点から、歌鳥の歌学習が試行錯誤学習 (計算論分野においての強化学習) であることを説明しました。過去の研究から、歌鳥の歌学習における神経メカニズムも解明されており、LMAN がバラツキ信号を送り出し、高次聴覚領域 (NCM) や弓外套中腹側部 (AIv) が聴覚フィードバックを評価して、誤差情報を腹側被蓋野 (VTA) や黒質緻密部 (SNc) に投射することで、歌神経核 (AreaX) 内の局所回路が変化して歌が更新されることがわかっています。

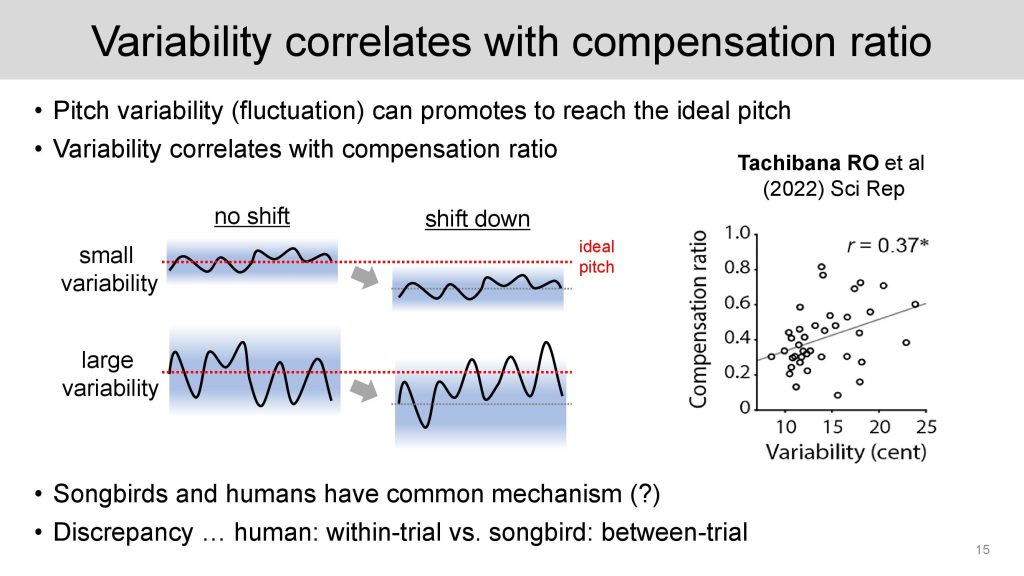

さらに橘氏は、歌鳥の幼鳥も人の幼児も発声学習能力がある点、発声の発達を感覚学習と感覚運動学習に分けられる点などから、歌鳥と人の発声学習の類似性を指摘しました。そこで、人の発声でもバラツキと制御の関係があるかを調べることにしました。聴覚フィードバックのピッチを変化させる実験を行うと、平均で変化の40%程度の誤差修正が生じました。ただし、この修正の程度には大きな個人差があることも確認されました。さらに、発声のピッチのバラツキとこの誤差修正率の間に正の相関が認められました。これらのことから、人でも同様に声のバラツキが適応的な制御に貢献するということが考えられます。

最後に橘氏は、発声学習における、歌鳥と人に共通する神経回路を研究する将来展望を述べ、発表を終えました。

「合奏における脳・身体の同期とその行動・神経メカニズム」

6人目の登壇者であるマックスプランク実証美学研究所グループリーダーのDaniela Sammler氏は、「合奏における脳・身体の同期とその行動・神経メカニズム」と題し、fMRIとEEGを用いてピアノ連弾における奏者の相互同期の基盤となる認知メカニズムを調査した、2つの研究について発表しました。

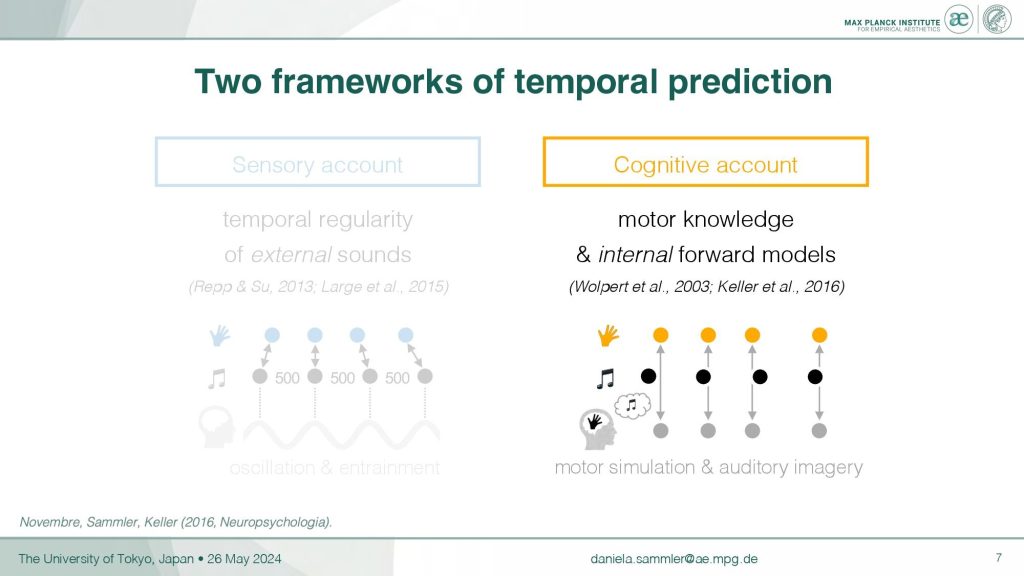

合奏時、奏者は相手の音楽と自分の音楽とを区別ながら、自身の演奏動作を計画しなければいけません。また、奏者間で音の不一致が生じた際には、相手の動作の時間的予測に合わせた、自身の動作調整が必要になります。奏者自身や他人の演奏動作の時間的予測には、音の時間的規則性を利用した感覚処理と、脳から送信された運動指令の遠心性コピーから運動結果を予測する内部順モデルに基づく認知処理の両方が、関与していると考察されます。はじめにSammler氏は、内部順モデルに基づき、fMRIを用いて合奏時における相手の動作の時間的予測認知メカニズムについて調査しました。

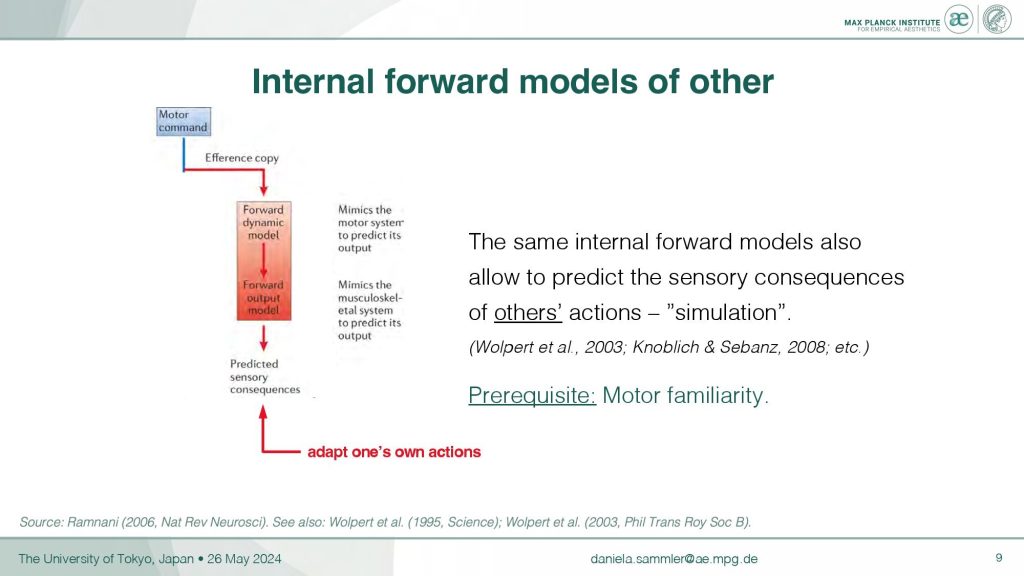

人は常に、内部順モデルを用いて、自身の動作による感覚フィードバックを予測する計算処理を行っています。予測と実際の感覚フィードバックに誤差がある場合には、正確な運動指令が出力されるよう内部順モデルが修正されます。また、他者の動作パターンを把握している場合に限り、他者の内部順モデルに基づいて動作のシミュレーションを行うことで、他者の感覚フィードバックを予測し、自身の動作の計画・実行に生かすことができます。過去の研究では、小脳や運動前野などが、内部順モデルの計算処理に関与していることがわかっています。

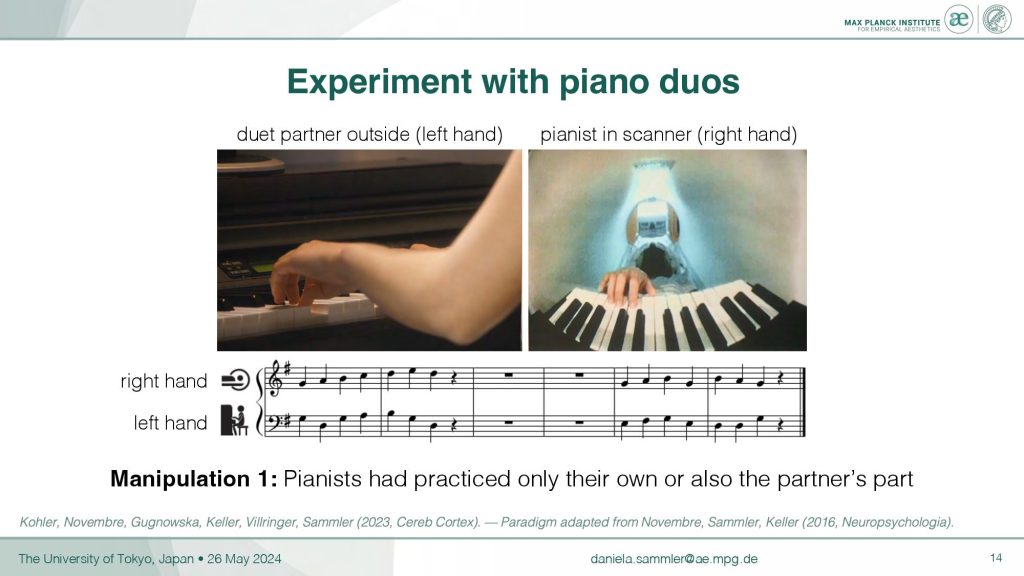

そこでSammler氏は、ピアノ連弾において、奏者間の動作同期を目的として相手の内部順モデルを使用する可能性を探るために、fMRIを用いて、2つの要因に対する小脳や運動前野を含めた脳領域の活動変化を調査しました。実験では、参加者の一人がfMRI装置の中で右手でメロディーを弾き、連弾相手はfMRI装置の外で左手で伴奏パートを演奏し、ヘッドフォンを通して互いの音を聴くことができました。1つ目の要因を、相手の演奏パートの把握状況と定め、把握している条件では、fMRI装置の中の奏者は自分のパートに加え、相手のパートも練習しましたが、把握していない条件では、fMRI装置の中の奏者は、自分のパートのみ練習を行いました。

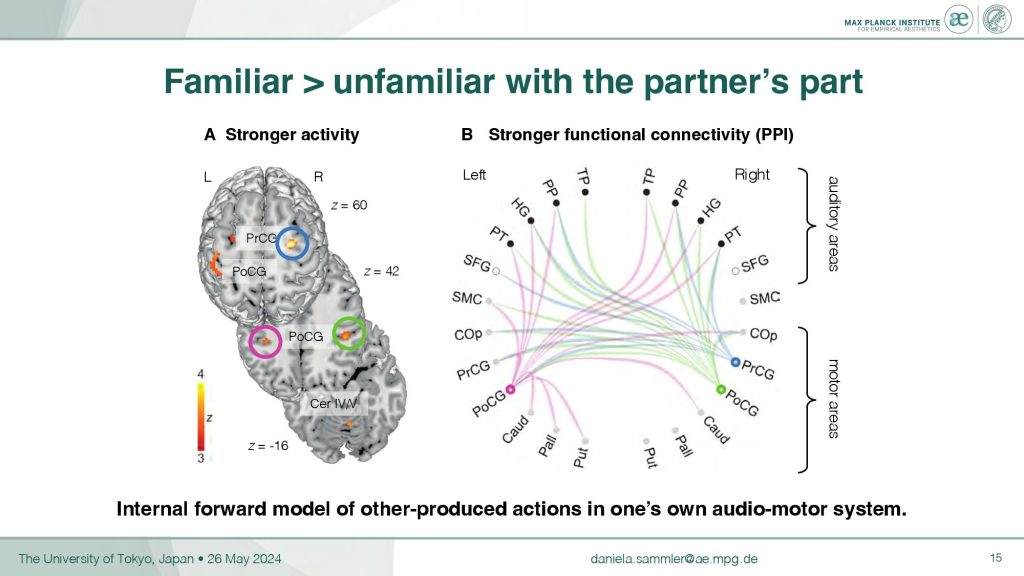

分析の結果、把握している条件では把握していない条件よりも、両半球の運動前野を含む運動領野と、小脳においての強い神経活動が確認されました。さらに、シード領域に基づく機能的結合性を解析すると、把握している条件では把握していない条件よりも強い聴覚運動皮質結合が示されたため、把握している条件では、相手の内部順モデルに基づく聴覚フィードバック予測が行われたと考察されます。これらの結果より、ピアノ連弾時に、他者の内部順モデルが他者の動作の時間的予測の認知処理に用いられることが、明らかになりました。

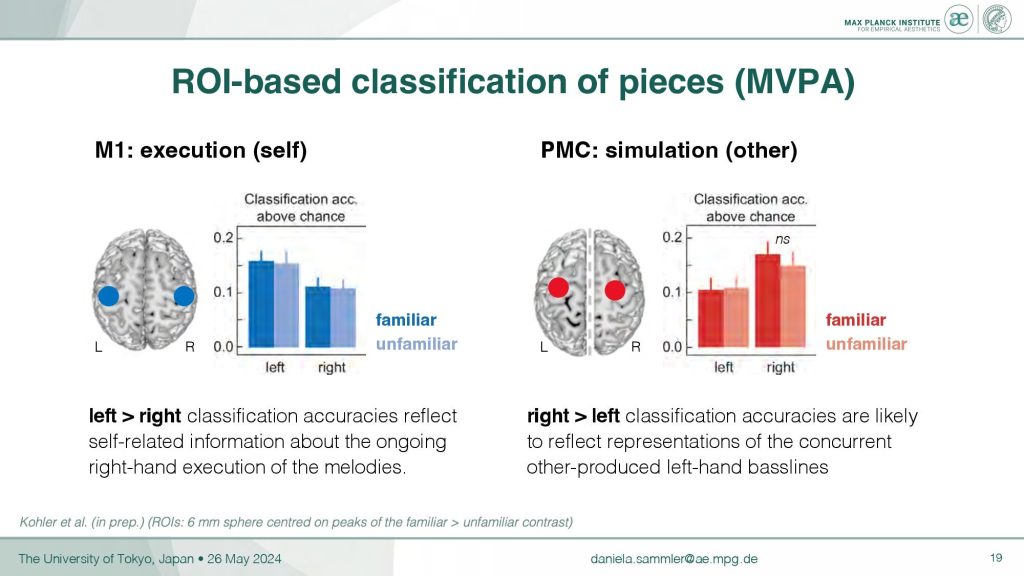

次にSammler氏は、サポートベクターマシンを用いて多変量解析を行い、自身の脳内運動領野における、他者の内部順モデルの情報表現の可視化を試みました。中間集計段階での関心領域におけるクラス分類の結果、自己と他者の内部順モデルの明確な二重乖離が明らかになりました。運動実行に関与する一次運動野において、分類の正答率が右半球よりも左半球の方が高いことがわかり、自己の内部順モデルに基づいた右手の演奏動作と左半球の一次運動野との関連が確認されました。また、他者動作のシミュレーションに係る運動前野において、分類の正答率が左半球よりも右半球の方が高いことがわかり、相手の内部順モデルに基づいた左手の演奏動作と右半球の運動前野との関連が示されました。さらに、右半球の運動前野における分類の正答率は、相手のパートを把握していない条件よりも把握している条件の方が高いことが確認されましたが、統計的に有意差はありませんでした。この結果は、音楽家にしばしばみられる強い聴覚運動皮質結合が、右半球の運動前野における、相手パートの脳内身体表現を促したことに帰依すると考えられます。

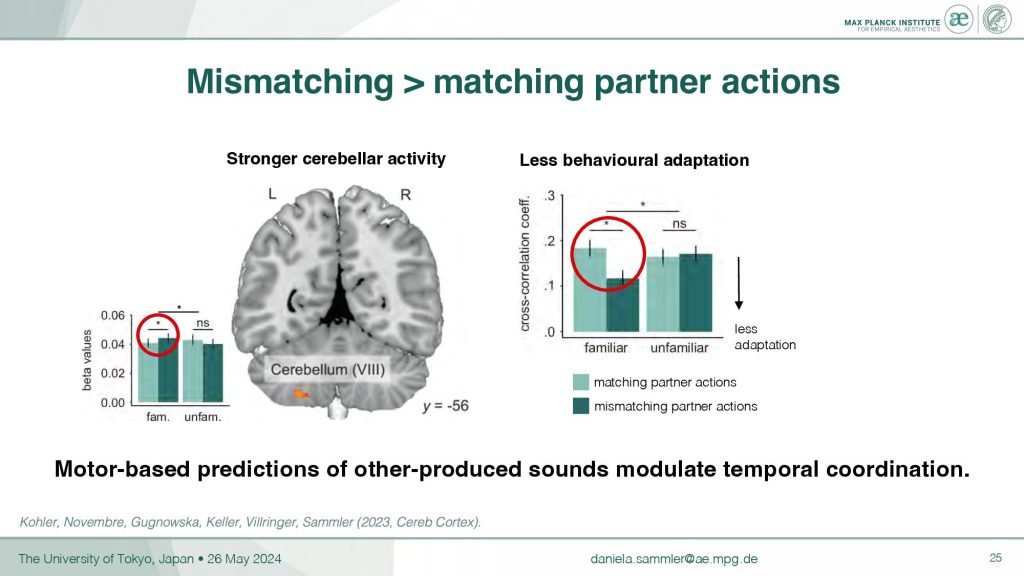

ピアノ連弾時に、奏者が相手の内部順モデルを用いて相手の動作の時間的予測を行う可能性に加えて、Sammler氏は、音の不一致の際に、奏者が相手の内部順モデルに基づき自身の運動計画を調整するのかを調査しました。そこで、奏者間の同期レベルを2つ目の要因として解析を行うと、相手パートを把握している条件に限り、同期条件では非同期条件よりも、運動に関与する左の小脳第VIII小葉における強い神経活動が確認されました (「把握条件 x 同期条件」 の交互作用)。この結果は、過去の研究で明らかになった、他者動作のシミュレーションを行う小脳の役割とも一致します。行動レベルでは、相手パートを把握している条件に限り、非同期条件では同期条件よりも、fMRI装置の中の奏者が相手奏者に合わせて演奏を調整しないことが示されました (「把握条件 x 同期条件」 の交互作用)。この結果は、fMRI装置の中の奏者はイレギュラーな姿勢で演奏していたため、普段の姿勢で演奏していた外の奏者が調整してくれることを期待し、自ら相手奏者に合わせることを怠ったことを反映していると推測されます。これらのfMRI研究結果から、自身の皮質ー小脳・聴覚ー運動ネットワークにおける、他者動作のシミュレーションが他者との相互協調を促すことが明らかになり、合奏における他者の内部順モデルの重要性が判明しました。

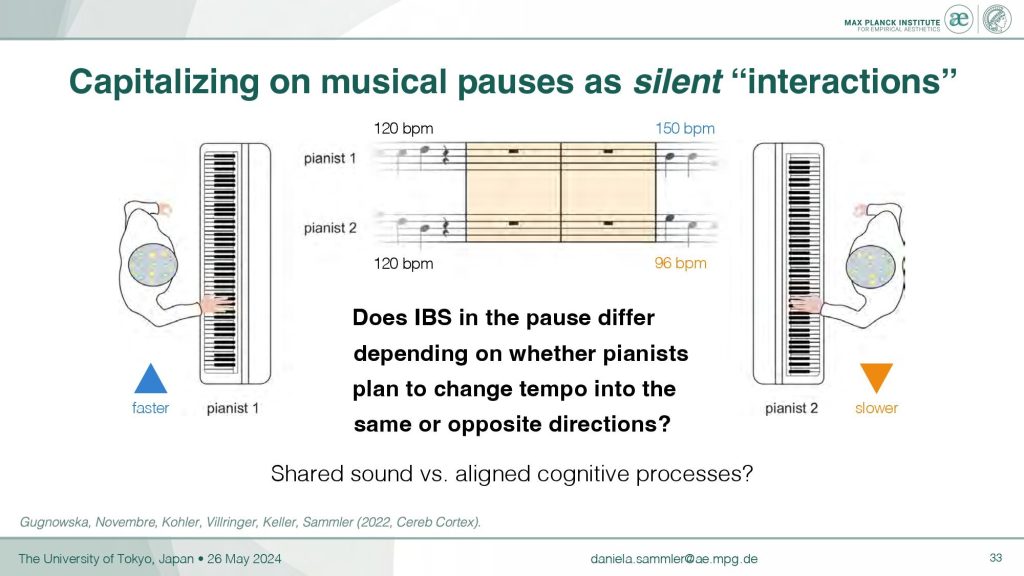

次にSammler氏はEEGを用いて、ピアノ連弾における奏者の脳間同期について調べました。過去の研究から、他者との交流は、感覚処理と認知処理に依存して脳間同期を促すことがわかっています。そして脳間同期は、行動同期や対人協調などを含む、社会的交流の基礎メカニズムであると考察されます。そこでSammler氏は、音楽の休符を利用して、ピアノ連弾における相互に休みの小節間での、奏者間交流の認知処理について調査しました。この実験では、一人の奏者が右手でメロディーを弾き、もう一人の奏者は別の部屋で左手で伴奏しました。また、休みの2小節を挟んだテンポ変更 (120 bpm から 150 bpm、または 120 bpm から 96 bpm) の指示が個々の奏者に提示されました。パートナー奏者に提示された指示は伏せ、テンポ変更後の相手の演奏もミュートすることで、相手のテンポ変更の方向 (加速、または減速) を把握できない状況を確立しました。そしてテンポ変更の一致を要因として、奏者が同じ方向にテンポ変更する一致条件と、逆の方向にテンポ変更する不一致条件を比較しました。

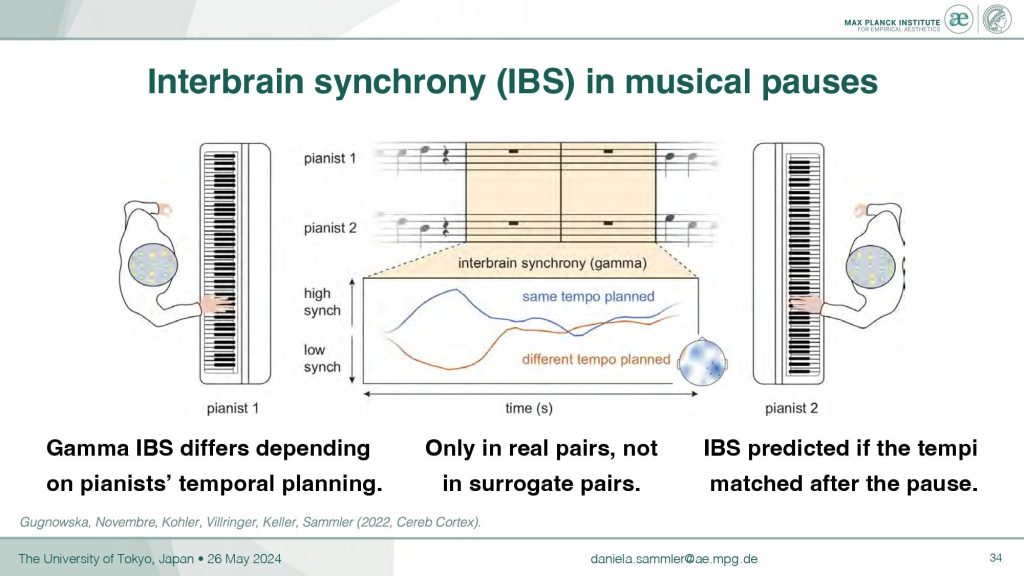

デルタ波、シータ波、アルファ波、ベータ波、及びガンマ波を含む全ての周波数帯域を測定した結果、休みの小節間で、一致条件では不一致条件よりも、ガンマ波周波数帯域における奏者間の高い脳活動同期が確認されました。また、脳間同期は、一致条件では上昇したのに対し、不一致条件では低下しました。さらに、ガンマ波周波数帯域における、奏者間の脳活動同期レベルとテンポ変更の一致・不一致条件との相関が示されました。これらの、ガンマ波周波数帯域における奏者間での高い脳活動同期は、実際に連弾したペアにのみ確認され、無作為に作成した代理ペアでは観察されませんでした。この結果より、奏者個人に依存するわずかな音楽的時間構造の違いが、連弾時に、ペア固有の脳間同期現象を誘発することが示唆されました。以上の観点から、ガンマ波周波数帯域における脳活動同期を含む脳間同期が、相互協調、また合奏における他者動作の時間的予測の認知メカニズムの基盤を担っている可能性が示されました。最後にSammler氏は、fMRIとEEGを用いた、合奏時の対人同期における認知処理についての論点をまとめ、発表を終えました。

「ロボットを用いたピアノ演奏のリバースエンジニアリング 」

7人目の登壇者であるケンブリッジ大学工学部の飯田史也教授は、「ロボットを用いたピアノ演奏のリバースエンジニアリング」と題して、ピアノ演奏ロボットが、音楽を“理解”できるようになる可能性を探る過程で、人の身体性知能の知見を深めることを目指すプロジェクトについて発表しました。

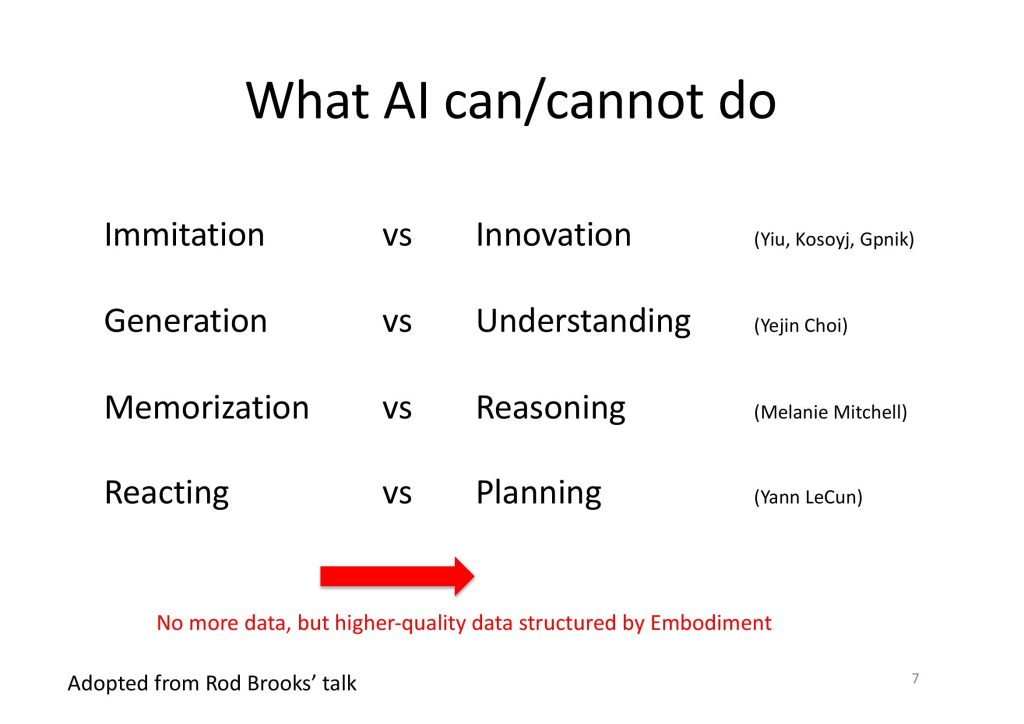

AIは、人が生み出す文学的表現や音楽の意味を、“理解”できるのでしょうか。AIに可能なことと不可能なこととの境界は曖昧で、日々様々な議論が飛び交っています。ロボット研究者のロドニー・ブルックスは、AIは模倣、生成、記憶、反応を得意とするのに対し、画期的発想、理解、論理的思考、計画は不得意とすると主張します。飯田教授は、AIが、現在不得意とされる分野の課題を遂行できるようになるためには、人の身体性知能の解明が不可欠であると考察します。

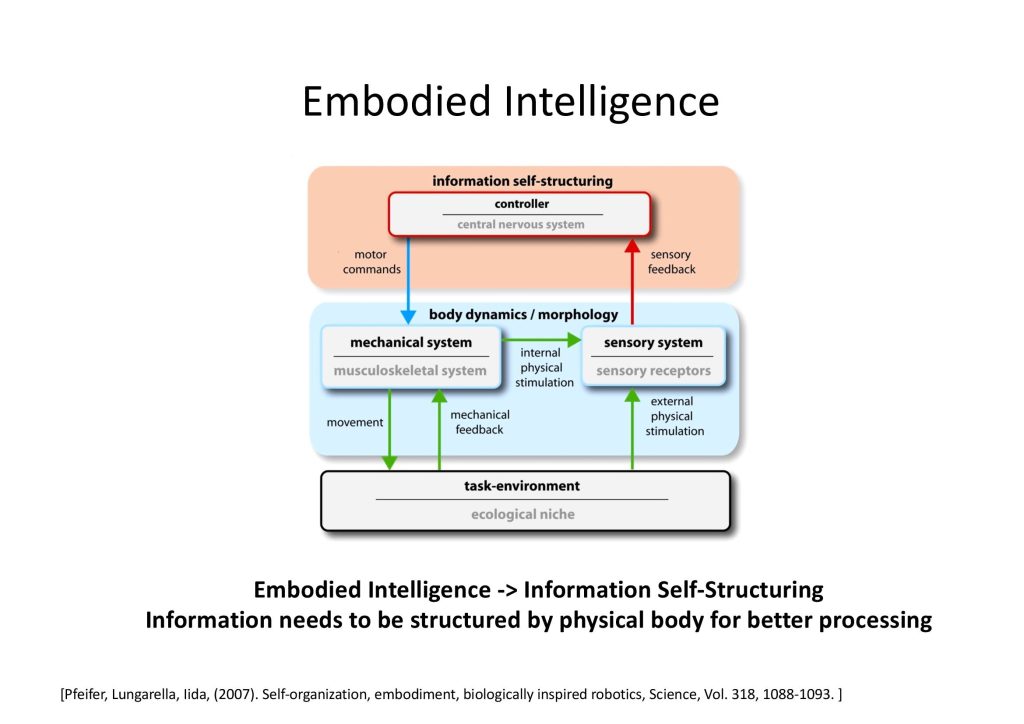

自律型ロボットの構築には、いわゆる「脳」、「身体」、「外環境」の3つの要素を考慮する必要があります。身体性知能の議論では、知能は、「身体」を通して「外環境」との相互作用が可能になることで発現すると考察され、身体性が知能の本質的要因であると分析します。そこで飯田教授は、ロボットを用いてピアノ演奏時の身体性を調査することで、人の身体性知能の未知を追究しています。

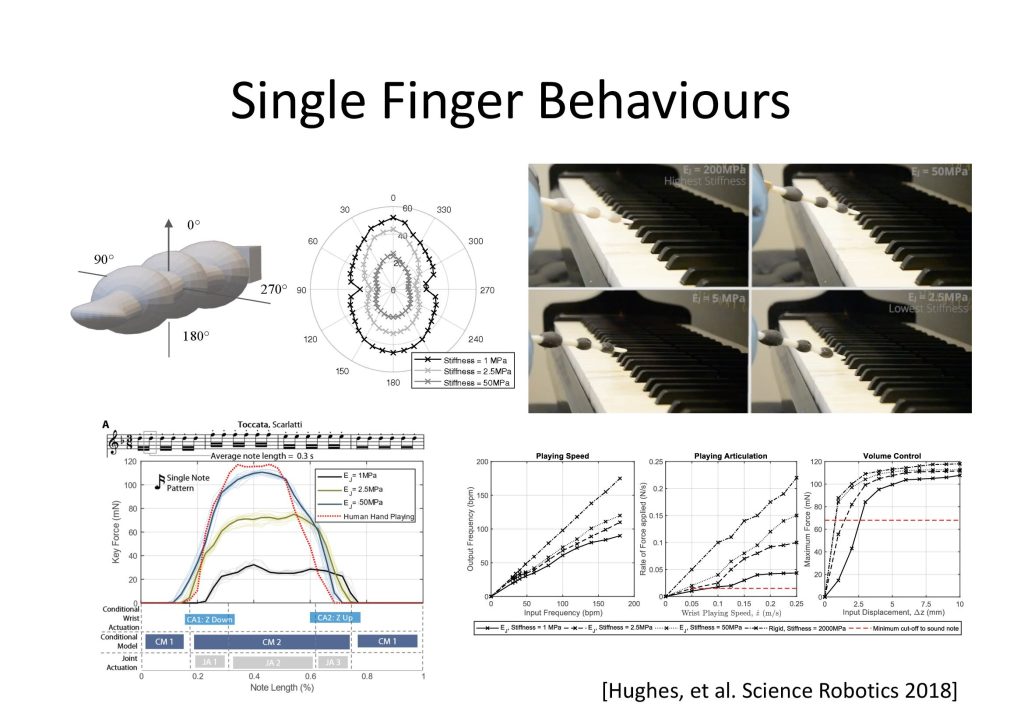

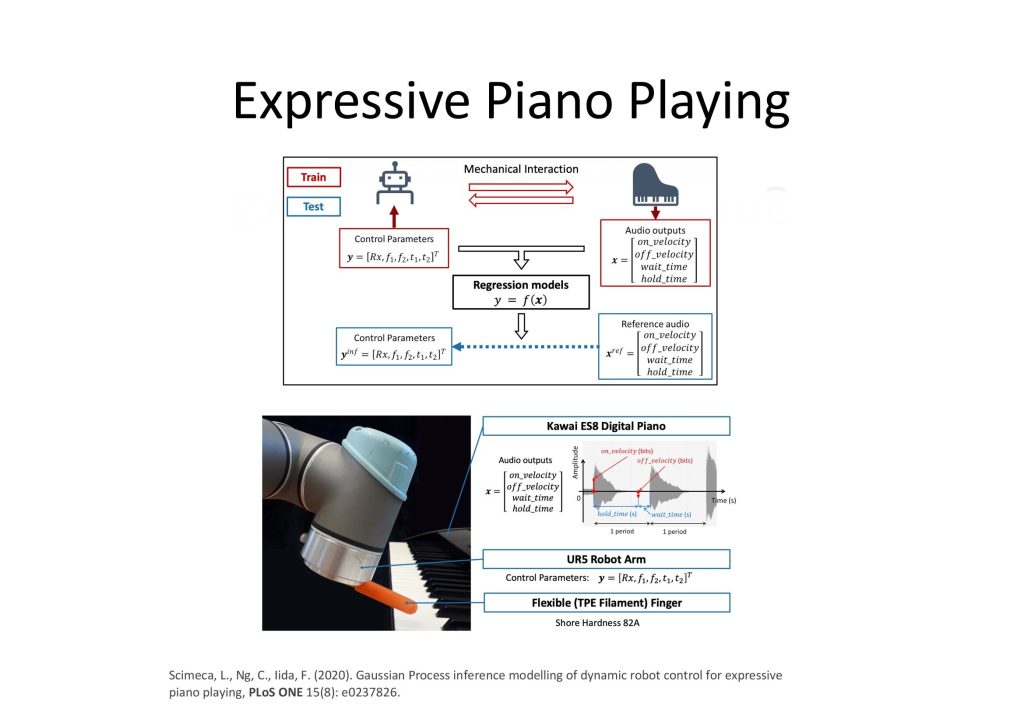

人は、楽器を鳴らしてから音を認識するまでに 140 ms ほど時間がかかります。したがって、人の身体性知能を探るうえで、ピアノ演奏ロボットも、音の情報処理に同程度の時間を要するように設計する必要があります。また、ピアノはその複雑な構造により、僅かなタッチの差によって、様々な音響的特徴のある音色を生み出すことができます。飯田教授は、人の指関節の仕組みや性質を模倣ながら、3Dプリンタを用いて、ピアノ演奏ロボットの指を作成しました。ロボットの指の硬さ調節などを通して、様々な指のデザインを模索しながら実験を重ね、ロボットの指構造や素材の違いが、どのように鍵盤のアクション、音響特徴量、親指の内転・外転の仕方などを変化させるのかを調査しました。

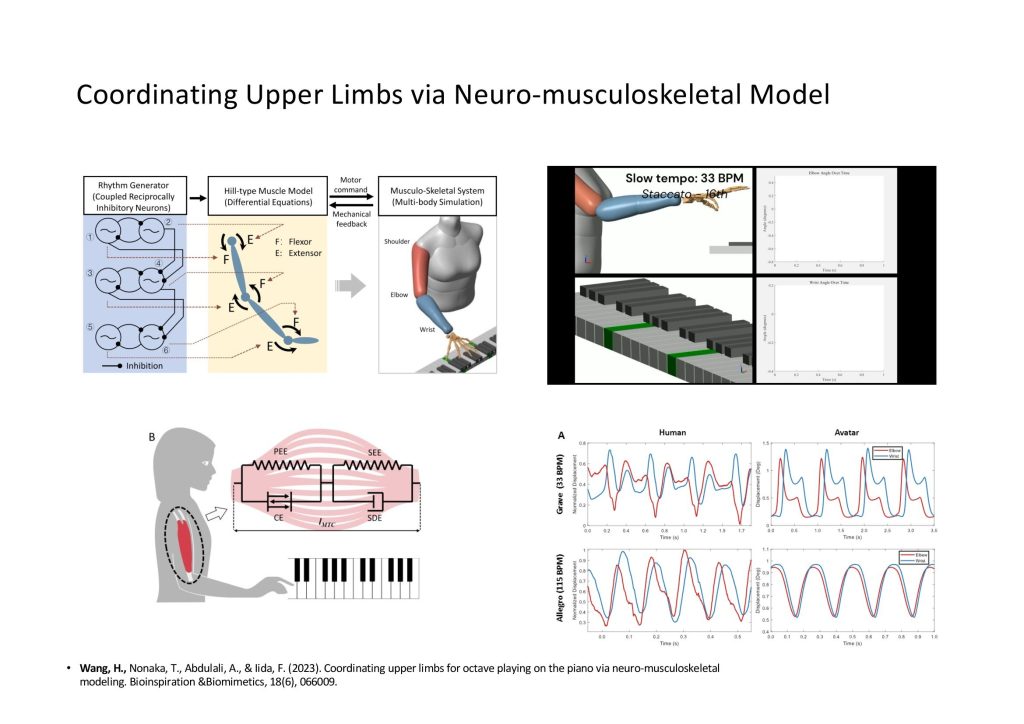

次に飯田教授は、神戸大学の野中哲士教授と共に、人のピアノのオクターブ演奏時における上肢の軌跡を調査しました。異なるテンポでの上肢の軌跡を比較すると、遅いテンポでは、腕と肘の動きがダブルハンプ (二重こぶ) の軌跡を辿ることが示されました。そして、そのデータを、ピアノ演奏ロボットの上肢協調運動動作における、神経筋骨格モデリングに生かすことで、人のピアノ演奏の再現を試みました。その結果、より人に近い動きをするピアノ演奏ロボットの構築に成功しました。

さらに飯田教授は、人が、胎児から時を経て大人に成長するように、ロボットが自発的に学習し成長できる可能性を調査しています。主体的に演奏技術を習得できるロボットの構築には、人の身体性知能、及び異なる段階における運動学習プロセスの討究が求められます。飯田教授は、認知ロボット工学の観点から、音楽を“理解”して表現できるピアノ演奏ロボットの制作に取り組みました。

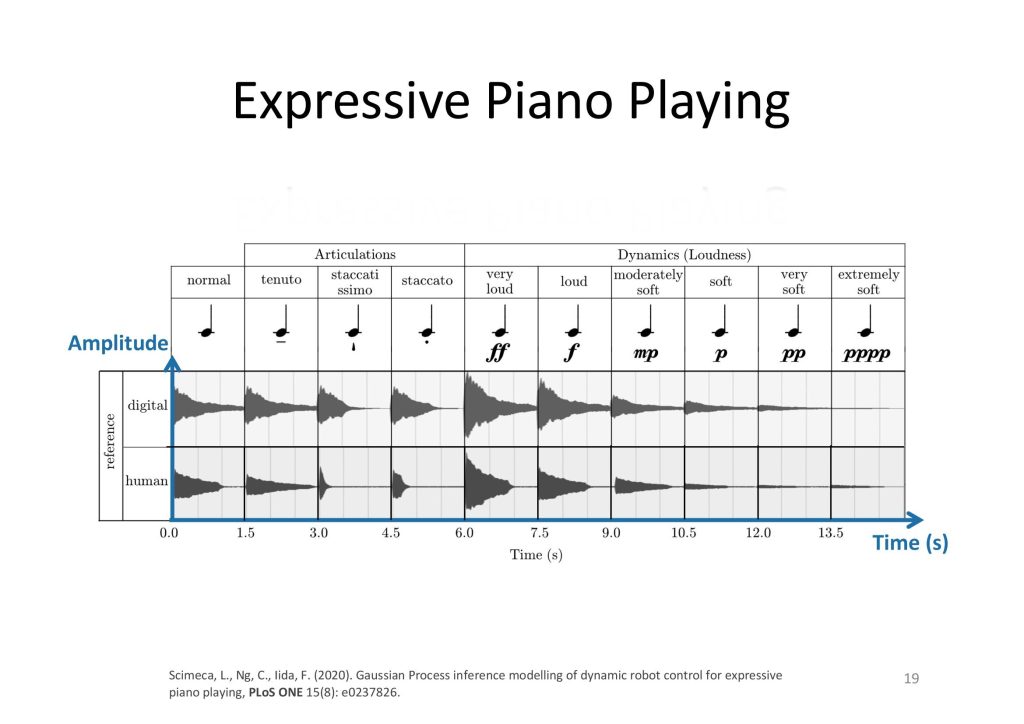

そこで、ピアノ演奏ロボットに、演奏アクションに依存する様々な音楽的表現の音響特徴量の変化を学習させて、ロボットが、特定の音楽的表現を遂行する目的を持ち、異なる演奏アクションを探索する過程を経て、正しいアクションに到達できるのかを検証しました。

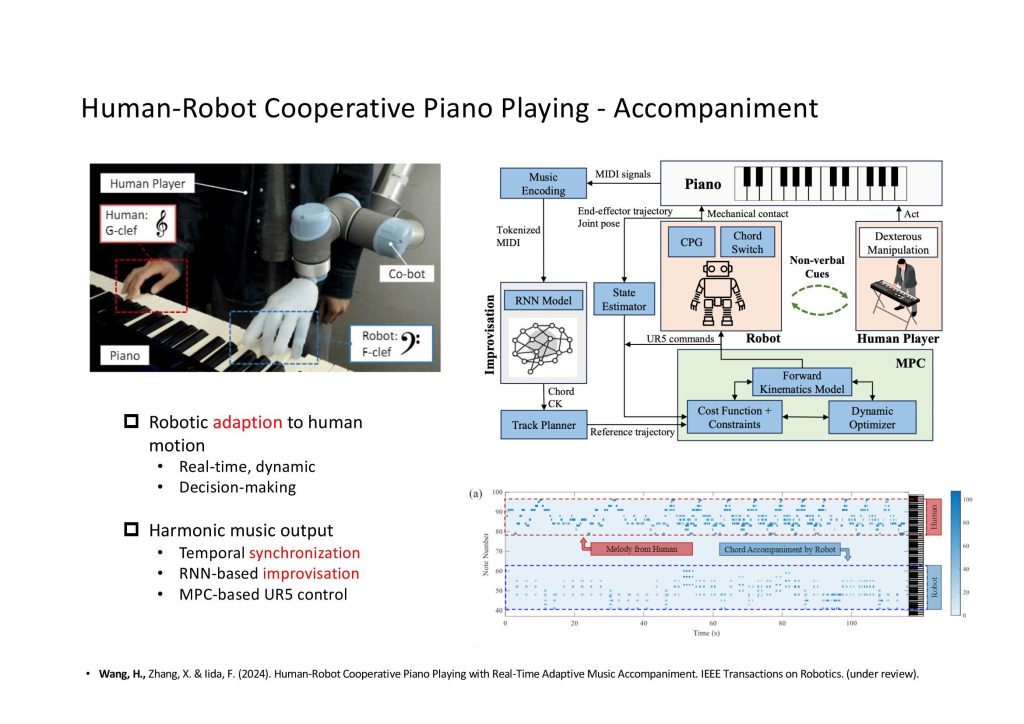

また飯田教授は、人とピアノ演奏ロボットの協奏の可能性を調査しました。人が右手でメロディーを演奏し、演奏ロボットが左手で伴奏パートを担当する場面において、ロボットは、人に合わせて演奏することができるのでしょうか。今回の実験では、演奏ロボットが、人の演奏を時間的規則や和音列に則って予測し、自らのアクションをリアルタイムで調整しながら即興演奏できる可能性について検証しました。その結果、人の演奏予測が不確実である場合には、演奏ロボットの予測精度が落ち、協奏の質が落ちることがわかりました。最後に飯田教授は、人の身体性知能の理解を深めるための将来展望を述べ、発表を終えました。

「音楽が引き起こす感情とその療法的活用」

8人目の登壇者であるベルゲン大学生物心理学所属のStefan Koelsch教授は、「音楽が引き起こす感情とその療法的活用」と題して著書より、音楽が感情を誘発する神経基盤と、音楽が健康を促進する可能性について特別講演を行いました。

我々人間が、手拍子、足踏み、歌、楽器演奏などを通して、グループで音楽を奏でるのは、音楽の拍を用いて他者と動作を同期できる人固有の能力に依存するものであり、グループでの音楽活動は他の種では見受けられません。過去の研究から、グループでの音楽活動は、帰属意識向上につながり、協力性や信頼が高まることや、ポジティブな感情を生み出し、健康増進に役立ことがわかっています。これらより、人は、進化の過程で生存確率を高めるために、グループ音楽活動を獲得したと考えられます。Koelsch教授は、自身で構築した「感情のカルテット理論」に基づき、脳構造に依存する4つの情動系を軸として、音楽が感情を引き起こすメカニズムを順に解説しました ー (1)「活力付与系」- 脳幹、(2)「快楽・渇望・痛み系」- 間脳、(3)「幸福系」- 海馬体、(4)「潜在意識」- 眼窩前頭皮質。

1.「活力付与系」- 脳幹

音楽は、活発・律動的な生理的反応や運動を引き起こし、準反射的に人を活気づけたり、やる気を起こさせたり、リラックスさせたりすることができます。過去の研究では、音楽が遷延性意識障害患者やうつ患者の回復、また、スポーツ時の運動精度向上などに寄与することが観測されています。そこで、音楽の準反射的な活性化・鎮静効果による、健康増進や身体強化の有効性が示されています。はじめにKoelsch教授は、音楽が平滑筋と骨格筋の反応を誘発する現象を「音楽反射」と名づけ、その神経基盤について紹介しました。

「音楽反射」が誘起される要因として聴覚処理において、脳幹への投射を伴うことに加え、聴覚ー感情経路、運動系、自律神経系、前庭神経経路などの、広範なネットワークが関与していることが挙げられます。人は音を聴いたとき、聴覚情報は内耳から脳幹の蝸牛神経核と前庭神経核を中継して、網様体に送られます。また、感情のプロセスに関わる聴覚ー感情経路上では、蝸牛神経核が第一中継局を担い、内側膝状体や聴覚野がさらに扁桃体に投射して、運動系と自律神経系にも情報が送られます。これらの複雑なネットワークを基盤として、音楽は平滑筋と骨格筋の反応を引き起こし、人を元気づけたり、落ち着かせたりすることができると考えられます。

また、脳幹の水道周囲灰白質は、同種の生物の感情表出をはじめとした感覚入力を基に周囲の安全性や危険度を感じ取って、適切な行動を促進する役割を果たしています。音楽は、人の発声や韻律に依存する声における感情表現を模倣できる資質を持つため、音楽による感情表出も、水道周囲灰白質における情報処理に影響を与え、人の情動に変化をもたらすと考えられます。

乳児は、声による感情表出を含めた周囲の状態に特に敏感であり、母親の産後うつは、長期にわたって幼児の発達に悪影響を及ぼすことが懸念されます。しかし母親が、または音楽療法士とともに、幼児に歌を歌うことで、母親の産後うつが緩和され、さらに幼児の発達も助長されることがわかっています。これは、うつ病にみられる抑揚に乏しい話し方も、歌を歌うと声域が広がり、感情表現が豊かになるためと考えられます。さらに、歌うことの副産物として、短く吸って長く吐く呼吸法が実現されるので、リラックス効果がもたらされると考察されます。

2.「快楽・渇望・痛み系」- 間脳

次にKoelsch教授は、21のfMRI研究に基づいて、音楽により活性化される前脳の感情部位について説明しました。メタ分析結果によると、快感をもたらす音楽は、腹側線条体に位置する側坐核と背側線条体に位置する尾状核を、共活性化させることがわかりました。また、これらの部位の活性化には、脳内ドーパミン量増加を伴うことが確認されており、音楽が誘発する快感と報酬系 (ドーパミン中脳辺縁系経路) との繋がりが示唆されます。音楽が報酬系を活性化できることを裏付けるように、食事・金銭・性愛による報酬でも同様の、側坐核と尾状核の共活性化が観察されます。

また、脳内の報酬ネットワーク全体を通して、音楽による活性化パターンと、食事・金銭・性愛による活性化パターンは、類似しています。音楽による報酬では、眼窩前頭皮質、扁桃体、帯状皮質、視床背内側核などの活性化が確認された一方、食事・金銭・性愛による報酬では、内側眼窩前頭皮質、扁桃体、島皮質、帯状皮質、及び視床背内側核などの活性化が観測されました。

そこで、音楽が報酬系を活性化できることを利用して、ドーパミン分泌減少を伴う無快感症、薬物使用障害、遂行機能障害、パーキンソン病、認知症などの様々な疾患・障害の治療に、音楽を役立てられることが考察されます。Koelsch教授は、音楽を用いた治療効果の究明に向けた、将来への展望を述べました。

また、報酬ネットワークは、痛みネットワークと著しく重なっていることから、音楽は、痛み軽減に効果的であると推測されます。音楽における痛み軽減効果を調査したメタ分析では、小さい効果量ではあるものの、音楽聴取が、痛みと鎮痛剤投与量の減少に寄与することが示されました。そこでKoelsch教授は、4つの条件を用いて、音楽の痛み軽減効果の増加要因を調査しました (音楽 + リズムを取る、音楽 + リズムを取らない、無音 + リズムを取る、無音 + リズムを取らない)。分析の結果、音楽聴取条件では無音条件よりも、痛みが軽減することが確認され、音楽の痛み軽減効果の再現性が明らかになりました。また、音楽に合わせて身体でリズムを取る条件では、他の3つの条件よりも、大きな痛み軽減効果を得られることが確認されました。リズムを取る行為が、痛みの感じ方に影響を及ぼしたことを受けてKoelsch教授は、音楽に合わせて身体でリズムを取る、歌う、踊る、呼吸をするといった能動的な音楽活動が、音楽の治療的効果の最適化を目指す鍵であると考察しました。

3. 「幸福系」- 海馬体

音楽は、海馬体の活性化にも関与しており、快楽以外の感情も引き起こすことがわかっています。海馬体は、情動をつかさどる大脳辺縁系に属し、視床下部-下垂体-副腎 (HPA) 軸を介したストレス反応、また、社会的絆の形成・維持を目的とした愛着関連の感情の誘発において、重要な役割を担っています。人は、社会的結びつきにより、一時的な快楽とは質的に異なる、幸福感を得られると考えられています。実際、食事・金銭・性愛による報酬では、海馬体の活性化は観測されません。

海馬体は、進化の過程で脳幹や間脳よりも後に、哺乳類や鳥類を含めた親が子の世話をする必要がある種にのみ、形成されました。その結果海馬体は、記憶、空間認識、愛着、面倒を見る動機などの、愛他的行動に必要な機能を保持すると考察されます。そのため人は、社会的絆の形成時に愛や喜び、幸福感を感じますが、損失時には、深い悲しみを覚えます。

海馬体は、視床下部との神経連絡を通して、社会性に係るホルモン分泌に関与していることがわかっています。視床下部には、オキシトシンやバソプレッシンなどの社会的絆の形成・維持のために必須なホルモンを分泌し、生殖行動、愛着行動、社会的行動などにおいて重要な役割を担う領域があります。同種の生物との遭遇時には、オキシトシンはストレスを減少させ、バソプレッシンは不安を低減すると考えられます。また海馬体は、愛着行動に深く関わるプロラクチンやエストロゲンの分泌、またエンドルフィンを含む内因性オピオイドの分泌にも関わっています。内因性オピオイド系は、社会的絆形成の促進、また不安や痛みの軽減において大切な役割を担うことがわかっており、グループでの音楽演奏を含めた同調運動は、内因性オピオイドの分泌系を活性化できることが推測されます。

しかし、海馬体は心的トラウマの影響を受けやすく、感情的ストレスによって神経細胞が死滅し、体積が縮小する唯一の脳部位として知られています。うつ病、双極性障害、統合失調症、心的外傷後ストレス障害、認知症、不安障害、強拍性障害などを含む、様々な慢性的な疾患・障害において、海馬体の形態・機能の異常が関与していることも確認されています。

ストレスに対抗する糸口として、心理的安全性の獲得は、抗うつ剤と同じような効果が期待でき、海馬体の神経細胞の再生を促進することが明らかになっています。Koelsch教授は、音楽を用いて海馬前部の活性化・社会的絆の強化を目指す、音楽の療法的活用に可能性を見出しています。音楽の療法的活用の実用化に向け、神経科学的根拠を調査することが、今後の課題となることを述べました。

そこでKoelsch教授は、軽度アルツハイマー病患者、軽度認知障害患者、主観的認知機能低下を訴える患者における、音楽による海馬体の神経細胞再生効果を調査しました。ランダム化比較試験を用いて、3つのグループが用意されました。第一グループは、週一回の頻度で一年間音楽療法を受け、歌を学びました。また週一回の合唱に参加し、家でも、毎日歌を練習しました。第二グループは運動療法を受け、第三グループはコントロール群の役目を果たしました。脳画像と神経心理学的検査を用いて、一年にわたる療法期間の開始前後に、海馬体の体積やうつ症状などを測定しました。

中間集計段階での分析結果によると、第三グループ (コントロール群) では海馬体の体積縮小が観測されました。一方で、第一グループ (音楽療法) と第二グループ (運動療法) では、海馬体の体積増加が確認され、特に第一グループ (音楽療法) では、両半球での増加が認められました。また、海馬体の体積増加とうつ症状低減との関連性も示されました。これらの結果より、軽度アルツハイマー病患者、軽度認知障害患者、主観的認知機能低下を訴える患者において、音楽は、生活の質を促進することが明らかになりました。また、患者における症状の回復は、疾患・障害に伴う社会的費用の削減、及び家族介護者の負担軽減・生活の質向上につながることとが期待されます。

4.「潜在意識」- 眼窩前頭皮質

眼窩前頭皮質は、認知・感情処理を通して、潜在意識の思考、またそれに基づく行動への衝動を生み出す役割を担います。ですが、潜在意識の思考は、しばしば非論理的であることがわかっています。人は、意識的に考えていないときには、眼窩前頭皮質を含むデフォルトモードネットワークが活性化され、潜在意識が思考を誘発するマインドワンダリング状態を経験します。その結果、過去の嫌な出来事を思い出したり、未来への不安がよぎり、ネガティブ思考のループに陥る場合があります。しかし、慢性的なネガティブ思考は、健康に悪影響であることが確認されており、ネガティブ思考をポジティブ思考に変えることの重要性は明らかです。音楽は、デフォルトモードネットワークに影響を与えることができることから、ネガティブ思考のループを断ち切ることに役立つ手段となる可能性が示唆されます。

そこでKoelsch教授は、2種類の音楽条件 (楽しげな曲 vs. 悲しげな曲) を用いて、音楽が潜在意識に及ぼす作用について調査しました。参加者はリラックスした状態で音楽を聴き、予告をせずに音楽を止めたときの、快・不快の感情、覚醒度、建設的思考、及びやる気を、心理的指標を用いて測定しました。分析の結果、楽しげな曲条件では悲しげな曲条件よりも、ポジティブ思考の増加が確認されました。また楽しげな音楽は、ドーパミン分泌の促進効果も期待できます。そのため、ネガティブ思考を減らし、ポジティブ思考を増やすためには、楽しげな音楽が効果的であることが考察されます。最後にKoelsch教授は、健康・ウェルビーイング増進における、身体でリズムを取る、歌う、踊る、呼吸をするといった、能動的な音楽活動の重要性を再度述べ、発表を終えました。