移動の多様な意味と可能性を探求する学際的次世代モビリティ研究の現在地

2022年4月5日、東京大学次世代知能科学研究センター連続シンポジウムの第8回がオンラインで開催されました。今回のシンポジウムは、「次世代知能はモビリティ社会を変えるか」というテーマで行われました。この記事では7名の登壇者の発表を要約することで、物理的座標の位置変化にとどまらない次世代モビリティに関する最新研究を紹介します。

次世代モビリティを構築するための3本柱

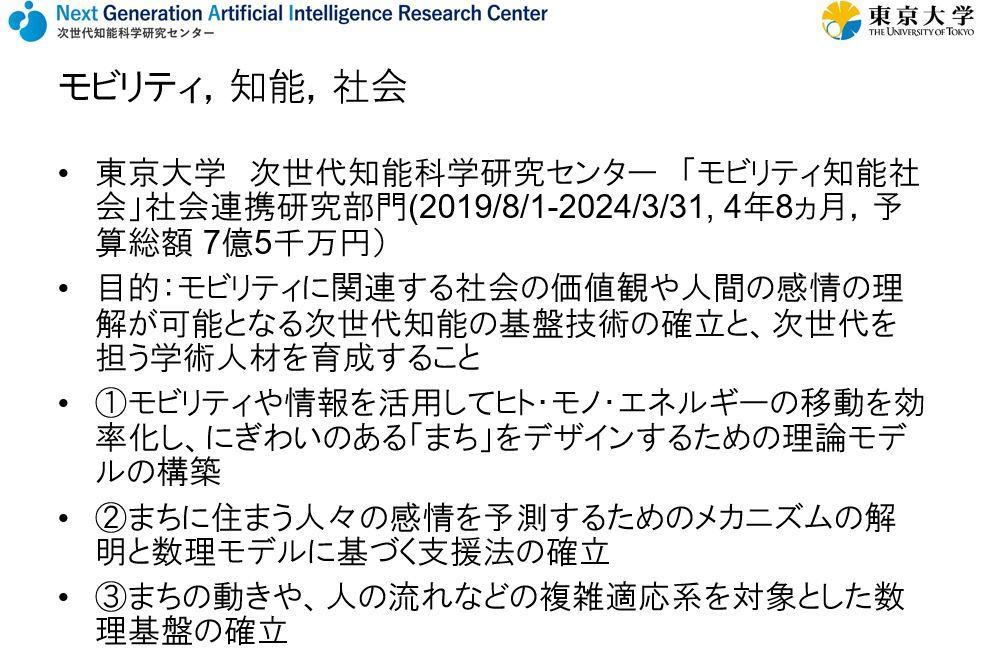

はじめにAIセンターのセンター長である國吉康夫教授が、今回のシンポジウムの主旨を説明しました。同センターでは2019年8月1日から2024年3月31日まで「モビリティ知能社会」社会連携研究部門が設置されています。今回のシンポジウムは、この研究部門で行われる研究の経過報告という位置づけで開催されました。同センターにおける次世代モビリティの研究は、移動手段の技術革新にとどまらず、移動主体である人間の価値観や感情の理解をも包摂する学際的な試みとして始まりました。具体的には、以下のような研究における3つの柱が立てられました。

1. ヒト・モノ・エネルギーの移動を効率化して「にぎわい」をデザインする理論モデルの構築

2. 人々の感情を予測するための情動メカニズムの解明と数理モデルに基づく支援法の確立

3. 複雑系としての人の流れを解明する数理基盤の確立

以上のような学際的試みでは、予定調和的な研究では真のイノベーションは実現できない、と國吉教授は強調しました。そして、大学研究者と企業関係者がぶつかり合うことも重要とも述べました。

モビリティの変遷に応えるために

以上の次世代モビリティ研究に参画している豊田中央研究所のビヨンドX研究企画・推進室所属の小島祥子氏は、今回のシンポジウムの背景となるモビリティの変遷と目指すべき次世代モビリティ像について発表しました。

自動車が普及する前の近代以前におけるモビリティとは、物理的な場所を結ぶ単純なものでした。自動車が普及した高度経済成長期では多数の自動車の移動に伴って渋滞や大気汚染が発生し、交通管制やインフラ整備による渋滞解消、触媒による排ガス浄化などの「知」が求められました。そして、現在ではリモートワークに象徴されるようなバーチャルな移動が加わって、モビリティが非常に複雑になりました。

モビリティが複雑化したことによって、自動車産業が取り組むべき課題も変わってきています。高度経済成長期までは均一かつ高品質なモビリティ製品を供給することが最重要課題でしたが、現在では環境への配慮が不可欠となり、自動運転の普及が予想される近未来では移動の価値そのものが変わっていきます。

モビリティの変遷によって自動車産業への要請が変わってきたことをうけて、豊田中研では目標としてモビリティを通した一人ひとりのWell-Beingの実現を掲げました。

現代に則した新たな目標を達成するためには、自動車製造における技術革新のみならず、人間にとって幸福とは何かを考え、移動によって結びつく地域文化に配慮しなければなりません。こうした目標の達成には、広く「次世代の知能科学」への取り組みが必要となるため、豊田中央研究所はAIセンターとの産学共創プロジェクトをスタートさせました。

感情支援技術による感情的絆の強化

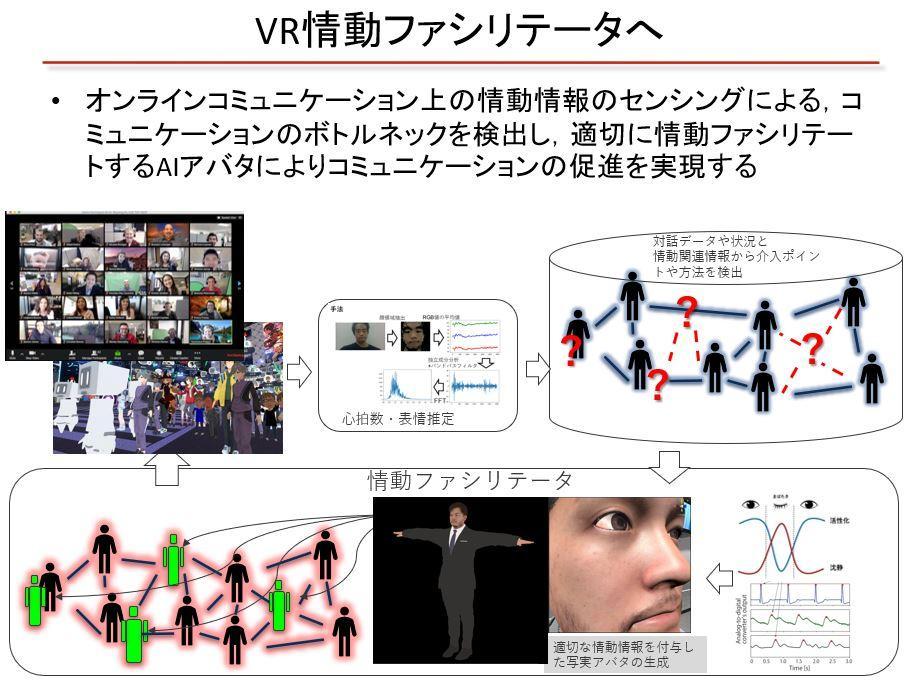

小島氏の発表の後、各研究者からの発表が続きました。1人目の登壇者である東京大学大学院情報理工学系研究科の谷川智洋特任教授は、「感情介入によるオンラインコミュニケーション促進」と題して感情の理解とその支援に関して発表しました。

VR研究に携わってきた谷川教授は、仮想世界を構築する必要性からセンサーによる知覚の計測や知覚の制御について取り組んできました。こうした経験から、知覚にもとづいた人間の判断はあまり正確ではないことを実感していました。その後、知覚に介入することで人間の判断を是正して適切な行動へ導くというアイデアを思いつき、ソーシャルサイバネティクスの研究を始めました。

ソーシャルサイバネティクス研究の端緒として、谷川教授は非言語情報への介入から着手しました。非言語情報とはコミュニケーションにおける言語化されていない情報を意味し、身振りや表情のような視覚情報、声の調子や速さのような聴覚情報が該当します。

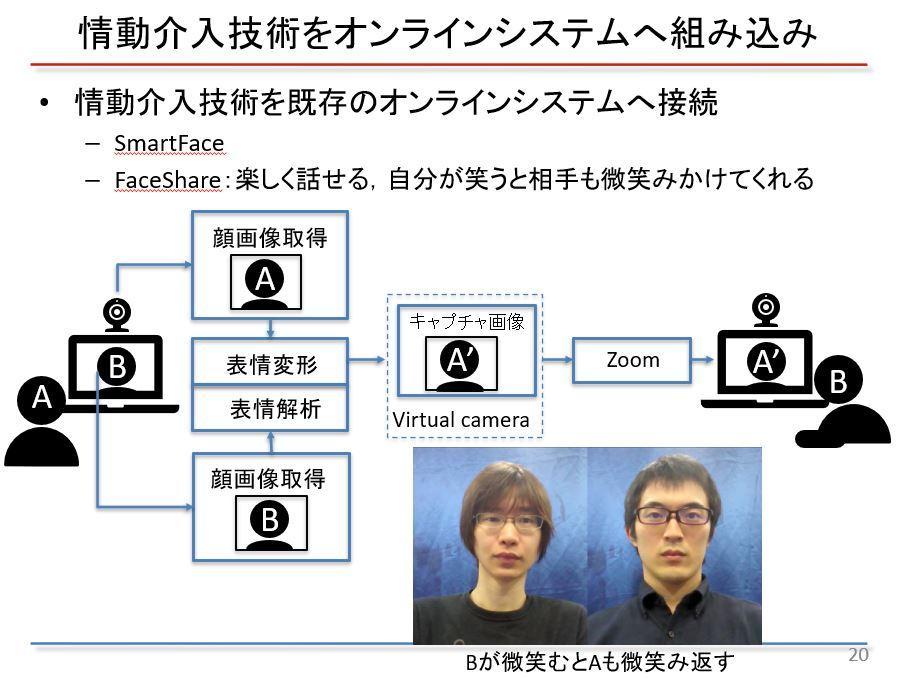

視覚情報への介入に関しては、2人1組のブレインストーミングにおいてお互いが笑顔の時は通常に比べて1.5倍のアイデアが出るという過去の事例をふまえて、技術的に笑顔を増やすコミュニケーション方法を研究しました。具体的には、オンラインミーティング時にウェブカメラから取得した顔画像を笑顔になるように加工して、参加者には笑顔が見えるようにする仕組みを考案しました。

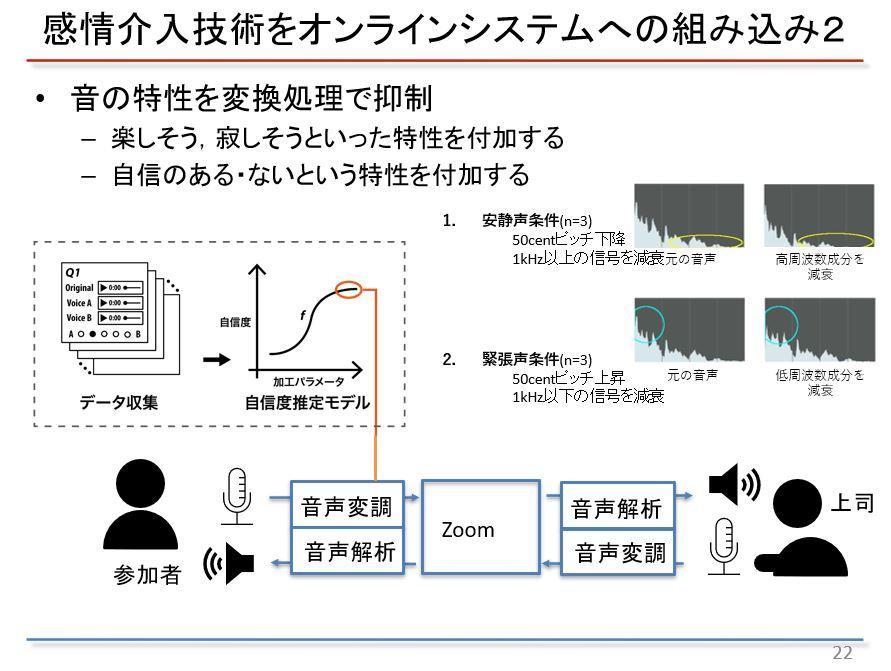

聴覚情報への介入では、声の調子から話者の緊張を検知した場合、話者の声を安静時の状態に切り替えることで緊張を緩和する仕組みを考えました。この仕組みをさらに発展させると、話者の声を楽しそうな調子、あるいは自信ありげな調子に変えることでコミュニケーション全体の雰囲気を制御できるようになります。

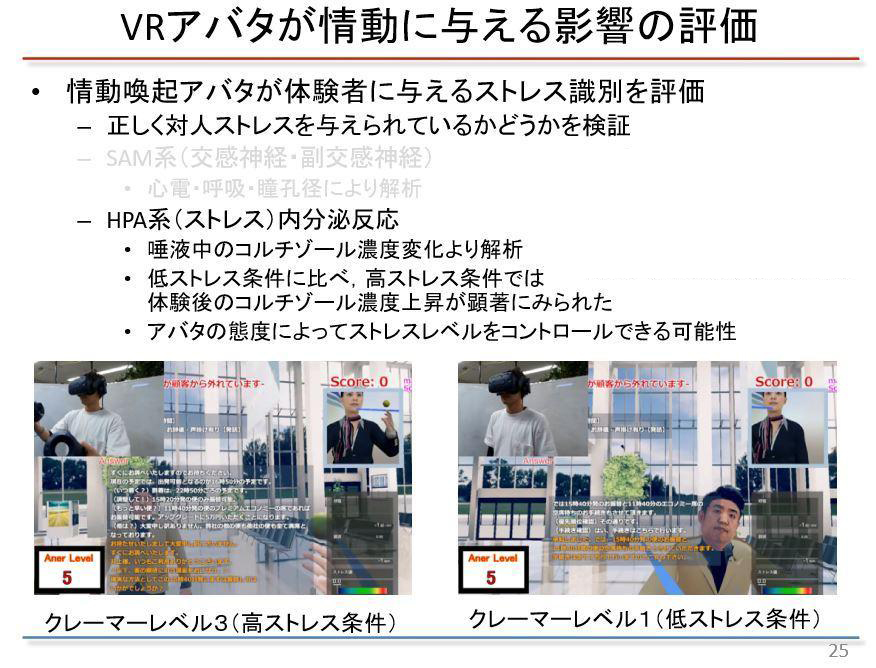

谷川教授は、情動を喚起する対人シミュレーションにおいて、VRアバターが体験者に適切に対人ストレスを与えられるかどうかの検証を行っています。この実験は、VRヘッドセットを介してバーチャルな接客を体験して、ストレス内分泌反応を計測しストレス状態を評価するというものでした。実験の結果、声を荒げた高圧的なクレーマーへの接客では高ストレス状態と評価された一方で、平静な声のカスタマーへの接客では生理反応の上昇は観察されませんでした。この結果は、VRアバターの振舞いを制御すれば、そのアバターとコミュニケーションするユーザのストレスや感情をある程度コントロールできることを示唆しています。

以上のような知覚への介入によって実現可能な未来のコミュニケーションとして、谷川教授はVR情動ファシリテータを構想しています。コミュニケーション主体の知覚に多角的に介入すれば、コミュニケーションが円滑に進むように感情を制御できるようになるはずです。VR情動ファシリテータが実現すれば、オンラインコミュニケーションをより有意義なものに変えられるでしょう。

ダイナミックな情動モデル構築を目指して

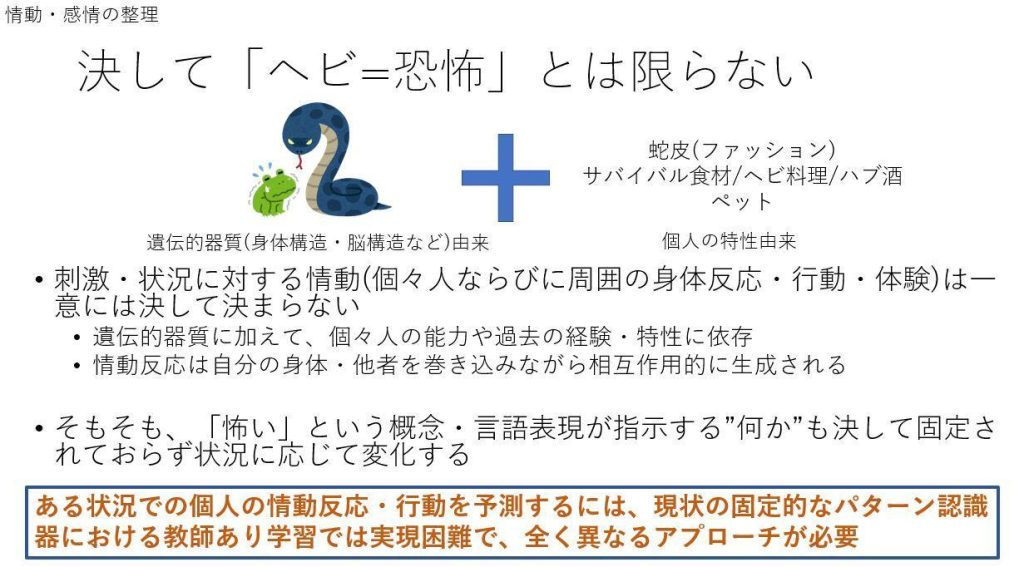

2人目の登壇者の東京大学大学院情報理工学系研究科に特任研究員として所属する米倉将吾氏は、「情動・感情のメカニズム解明と予測に向けて」と題して人間の感情を予測するモデルを構築する研究について発表しました。

米倉氏は、はじめに古典的な情動モデルについて話しました。古典的な心理学では特定の刺激がそれに対応した情動を喚起すると極めてシンプルに説明されます。例えば、蛇を見た場合、蛇は生存を脅かす存在なので恐怖を抱いて回避すると説明されます。しかし、この古典的モデルでは極めて限定されたコンテクストにおける情動しか説明できません。例えば、蛇をペットにしている人や蛇革を加工する業者は、蛇に対して恐怖を抱かないでしょう。

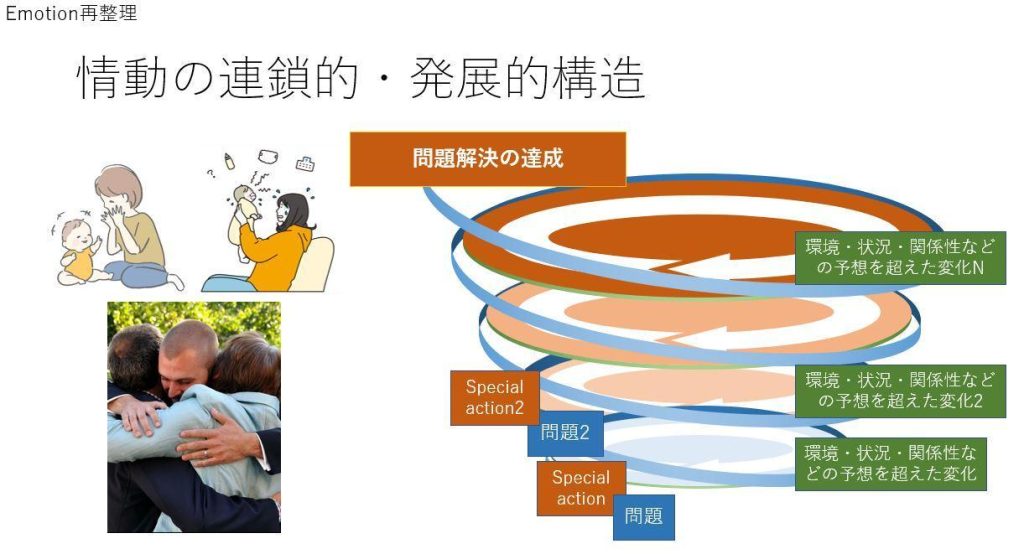

以上のような古典的情動モデルの限界を克服する理論が、近年の脳科学の研究にもとづいた情動の連鎖的・発展的構造モデルです。このモデルを使って赤ん坊が泣く現象を説明すると、次のようになります。赤ん坊が泣くというイベントは、空腹などの自分だけでは解決しない問題が発生した結果として生じる生理的現象です。泣くというイベントが発生すると、周囲の大人が赤ん坊の異変に気づき、問題を解決してくれます。問題が解決すると、赤ん坊は幸福になって笑います。このように、情動は情動主体と環境の相互作用的関係から連続的に遷移しながら生じるものなのです。

近年の脳科学は、情動主体が置かれているコンテクストによって脳の活動が変化することも解明しています。例えば、闘争や逃走においては注意を特定の一点に集中させるモードとなり、反対にピクニックなどのリラックスしたシーンでは多様な情報を処理できるようなモードに遷移します。

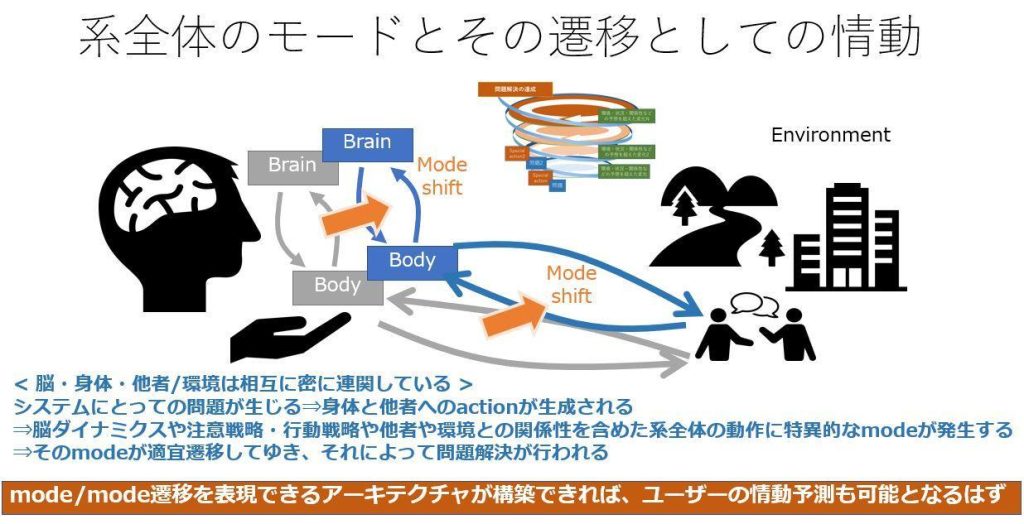

米倉氏は脳科学の最新成果をふまえたうえで、系全体のモードとその遷移という新たな情動モデルを提唱します。このモデルは、情動主体と環境の関係が遷移するプロセスを以下のように説明します。

1. 情動主体に何らかの問題が生じると、その問題を解決する行為が促される。

2. 問題解決に向かう行為により、情動主体と環境の関係に変化が生じる。

3. 行為の実行に伴って、脳活動のモードも変化する。

4. 情動主体と環境の関係および脳活動モードの変化があいまって、問題が解決に向かう。

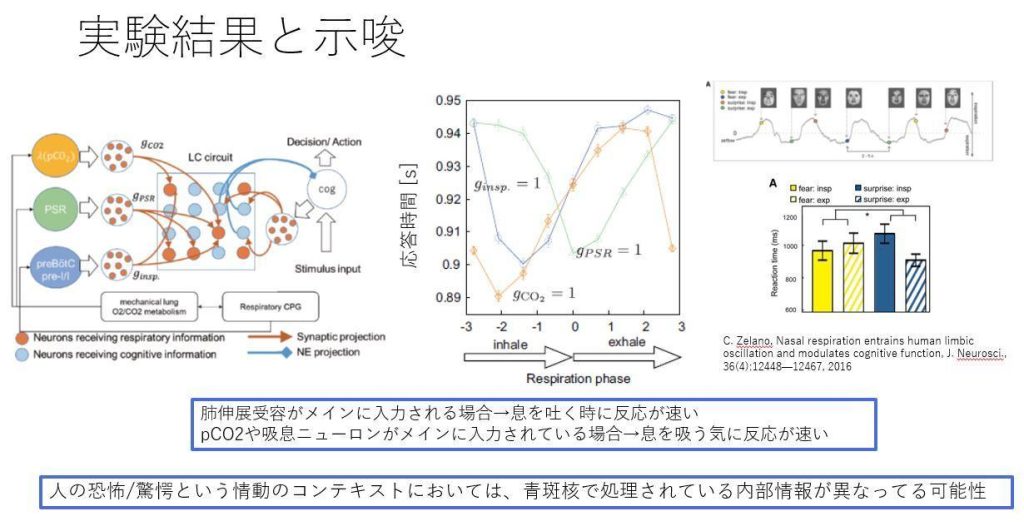

米倉氏は以上の情動モデルの妥当性を検証するために、情動と脳活動の関係をシミュレーションする実験を行いました。この実験では、神経系全体の覚醒レベルを司る青班核を中心として、肺の収縮運動や呼吸における二酸化炭素濃度が再現されました。実験の結果、恐怖や驚愕のような情動の変化が生じると、青班核で処理される内部情報も変わる可能性が判明しました。この結果は、情動の遷移が脳活動モードの遷移を引き起こすことを示唆しています。

米倉氏の新しい情動モデルに関する研究はまだ端緒をつかんだばかりであり、さらなる実験によってモデルの精緻化が期待されます。そして、複雑な情動の遷移を説明できるモデルが確立されたあかつきには、情動の予測にもとづいてコミュニケーションを円滑化するシステムが実現するかも知れません。

幅広いタイムスケールに対応する予測モデル

3人目の登壇者である東京大学大学院情報理工学系研究科の田中剛平特任准教授は、「マルチスケールシステムのダイナミクス予測」と題してタイムスケールの異なる時系列現象を予測するモデルについて発表しました。

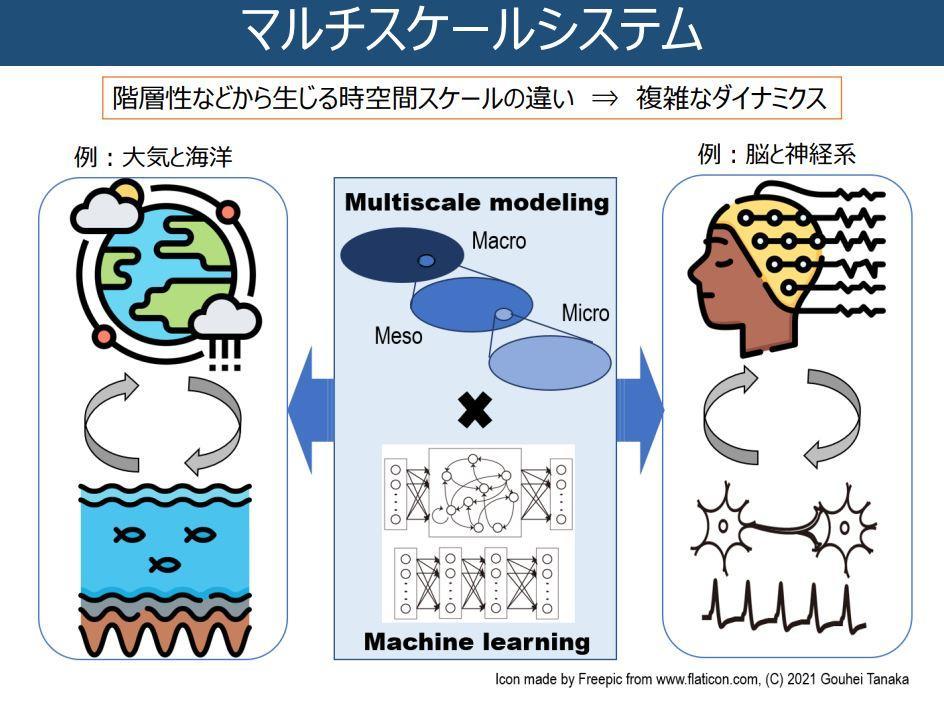

田中特任准教授によると、さまざまな現象はマルチスケールシステムとして理解できます。例えば、気象現象は刻一刻と変わる天候、数か月単位で変わる季節、さらには数年おきに生じるエルニーニョ現象のような変化する周期が異なる現象が階層的に相互作用して生じています。こうした現象を解明するには、複数のタイムスケールを導入する必要があります。マルチスケールシステムの事例には、気象現象のほかには脳神経細胞の発火と脳波が相互作用する脳活動も挙げられます。

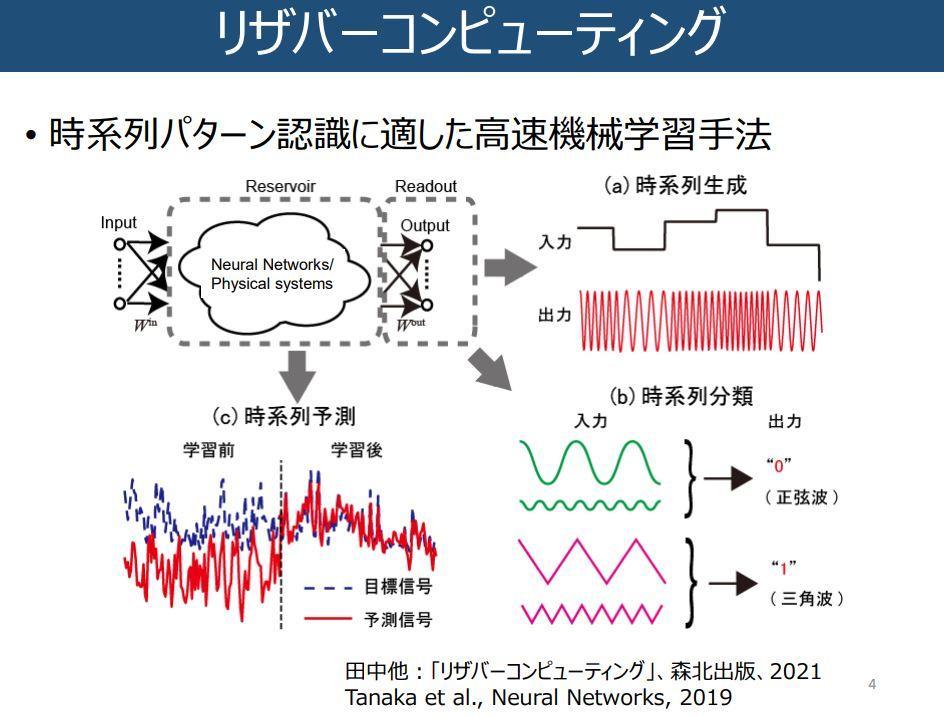

マルチスケールシステムは、時系列に沿って生じる現象を説明するモデルです。こうした現象の挙動を予測する方法として、時系列パターン認識を得意とする機械学習手法であるリザバーコンピューティングが知られています。この手法を使えば、例えば脳神経細胞の発火パターンのような周期の早い時系列データを入力すると、脳波のような周期の遅い時系列データを予測できます。

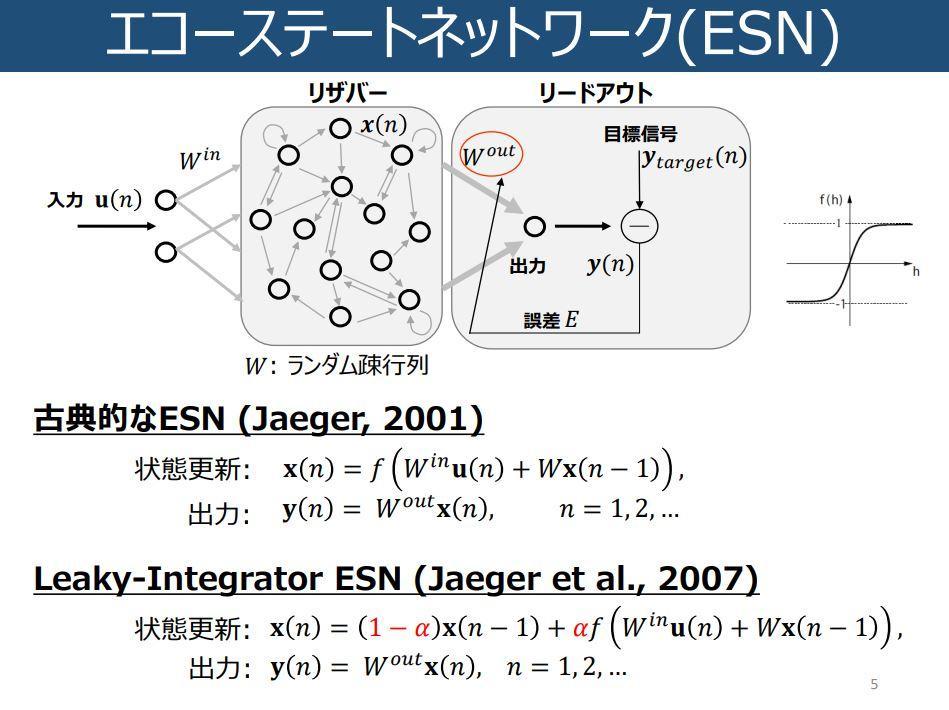

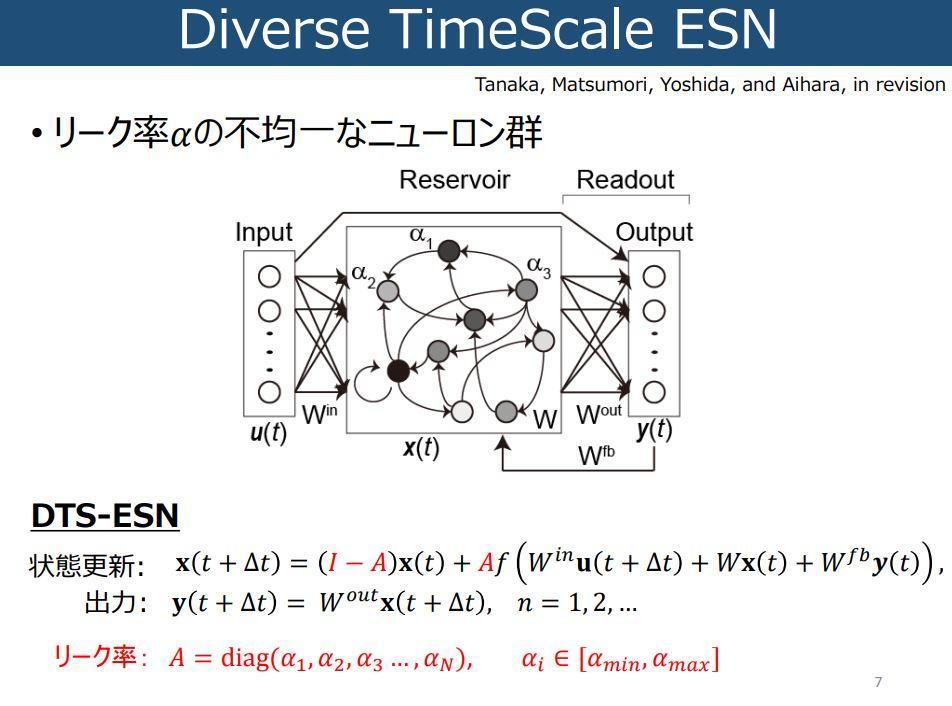

リザバーコンピューティングの代表的なモデルにエコーステートネットワーク(Echo State Network:以下「ESN」と略記)があります。古典的なESNは2001年に考案されたのですが、予測におけるタイムスケールを調整できないという欠点がありました。この欠点を解決したのが、2007年に発表されたLeaky-Integrator ESN(以下、「LI-ESN」と略記)です。以下の画像における「α」がタイムスケールを調整するハイパーパラメータであり、αを変えることでタイムスケールを調整できます。

LI-ESNはタイムスケールを調整するハイパーパラメータがひとつだけなので、複雑なタイムスケールの変化に対応できません。田中特任准教授らが2021年に発表したDiverse TimeScale ESN(以下、「DTS-ESN」と略記)は、LI-ESNにおけるα値を複数設定できるようにして、LI-ESNの限界を克服しました。

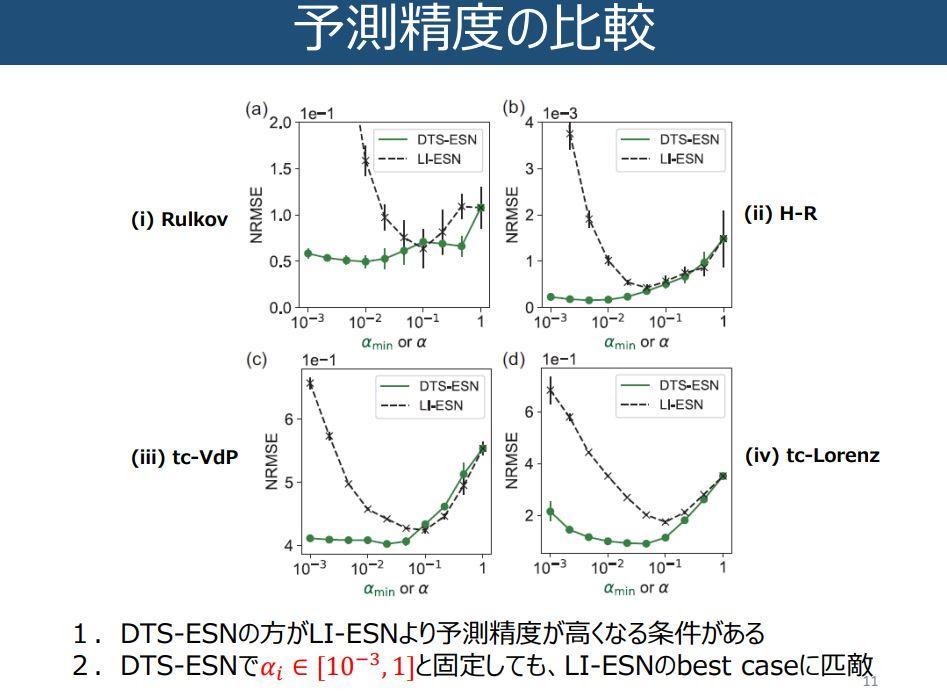

田中特任准教授は、DTS-ESNの性能を調べるためにLI-ESNとの比較実験を行いました。具体的には、速い変動と遅い変動をもつ多次元のマルチスケール時系列データに関して、速く変動するデータのみを入力値としてふたつのモデルに渡して、速い変動と遅い変動の両方を予測し、その精度を比較しました。その結果、DTS-ESNのハイパーパラメータを適切に設定すれば、LI-ESNより高い精度が得られることが判明しました。

条件を閉ループモデルに変更した比較実験も実施されました。閉ループモデルとは、予測値を入力値として再利用してループ構造を実現したモデルを意味します。閉ループモデルにおいては最初の入力値だけ渡せば、その後は追加の入力値を必要とせずに自律的に予測が実行されます。閉ループモデルにおける予測は、前述の入力値を渡し続ける実験より難易度が高くなります。この実験においても、DTS-ESNがLI-ESNを凌駕しました。

以上の実験結果は、DTS-ESNを使えばマルチスケールシステムの挙動をより高い精度で予測できることを意味しています。こうした田中特任准教授の研究をモビリティに応用する場合には、個々の自動運転車両の挙動から交通状況全体を予測して、交通渋滞の発生を回避するような事例が考えられるでしょう。

モビリティの改善で地方の活気を取り戻す

4人目の登壇者である豊田中央研究所・社会システム研究領域所属の志賀孝広氏は、「モビリティサービスと住民共創による移動の最適化とまちの賑わい ~中津川実証~」と題してモビリティの改善による地域活性化について発表しました。

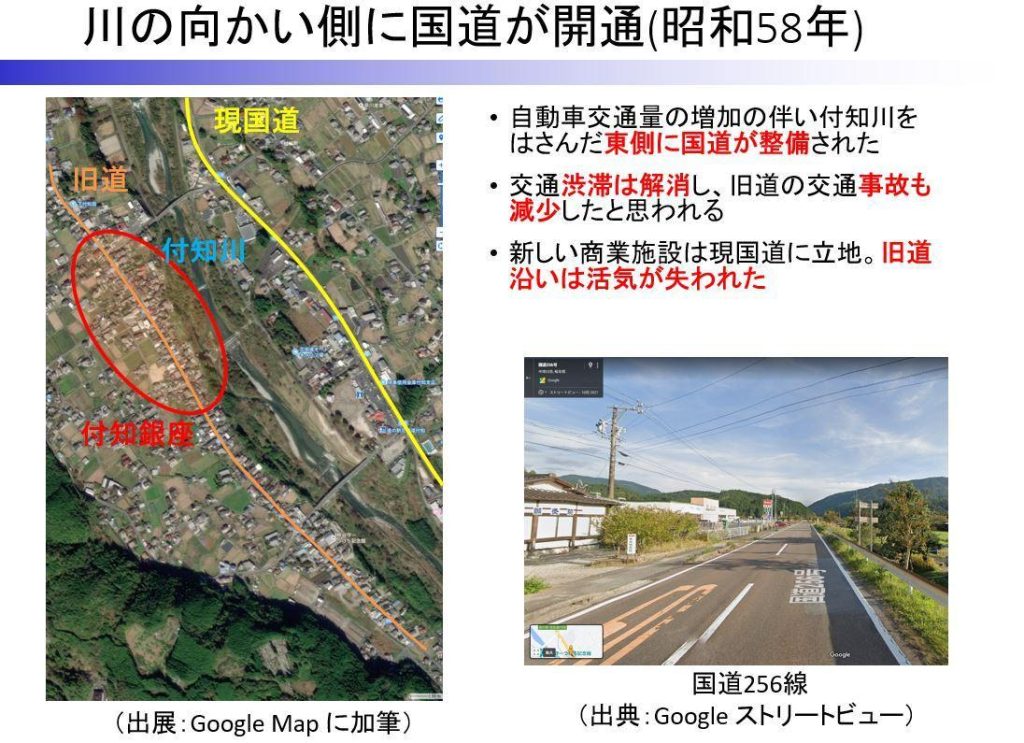

志賀氏がモビリティを改善しようとした場所は、岐阜県中津市付知町でした。同町は江戸時代から林業がさかんであり、明治になると御嶽山への登山道の拠点となったことで宿屋や料理屋が軒を並べていました。昭和30年頃には同町の商店街は付知銀座と呼ばれて賑わっていました。ところが、昭和58年に同町の東側を流れる付知川に沿って国道が開通すると、交通渋滞が解消した一方で、同町への交通流入が減ったために寂れてしまいました。寂れてしまったために公共交通機関の利便性が上がらず、同町民の移動手段は軽トラックとなりました。こうした状況により、自動車の運転が難しくなる高齢者には住みにくい町となってしまいました。

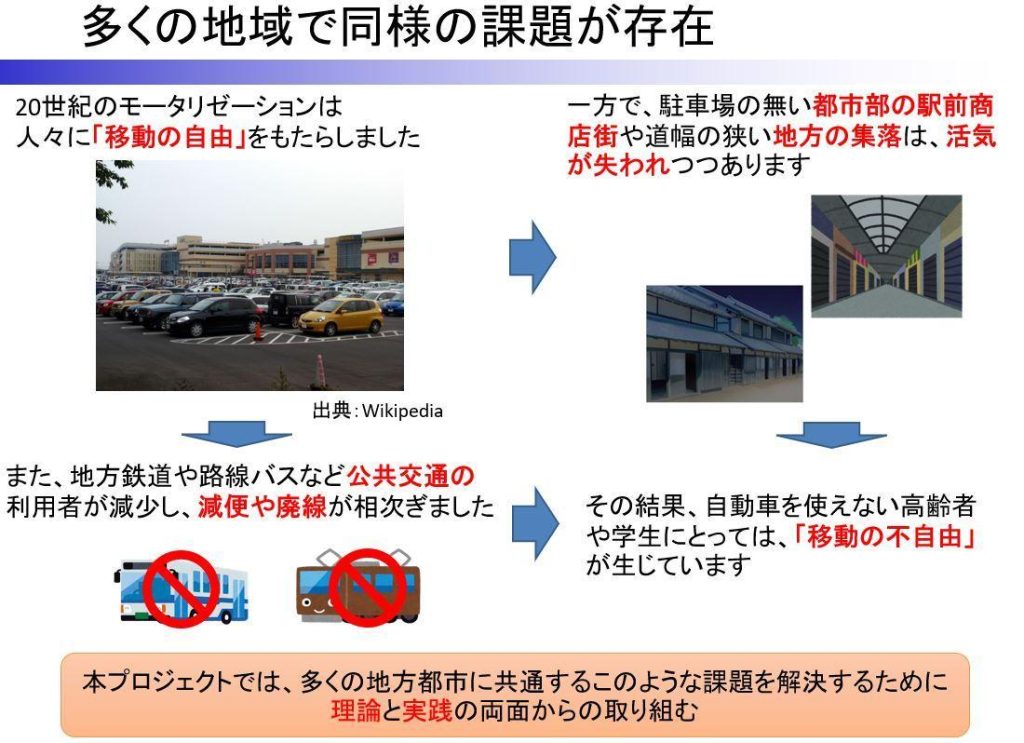

実のところ、付知町で起こったモビリティの衰退は、日本の地方各地で生じています。地方のモビリティ衰退の発端となっているのは、自家用車の普及によって「移動の自由」が実現したことでした。移動の自由は、自家用車が使えない高齢者や学生にとっては「移動の不自由」となってしまうことはあるのです。

志賀氏らのプロジェクトチームは、付知町の活気を取り戻すための施策として同町のモビリティを改善する実証実験を計画しました。実証実験に先立って、自動運転車両やAIの活用によるモビリティの改善について考察したり、地域住民が参加するワークショップを開催して地域資源の再認識や自動運転車両のルートを検討したりしました。

そして、2021年12月、付知町のモビリティを改善する小規模な実証実験を行いました。実験では人あるいは物、もしくはその両方を輸送するサービス、一定のルートに車両を巡回させるサービス、農家が出荷する作物を移動販売するサービスを提供しました。こうした3つの輸送サービスを提供した理由のひとつとして、高齢化が進む農家をモビリティによって支援する必要があったことがあります。

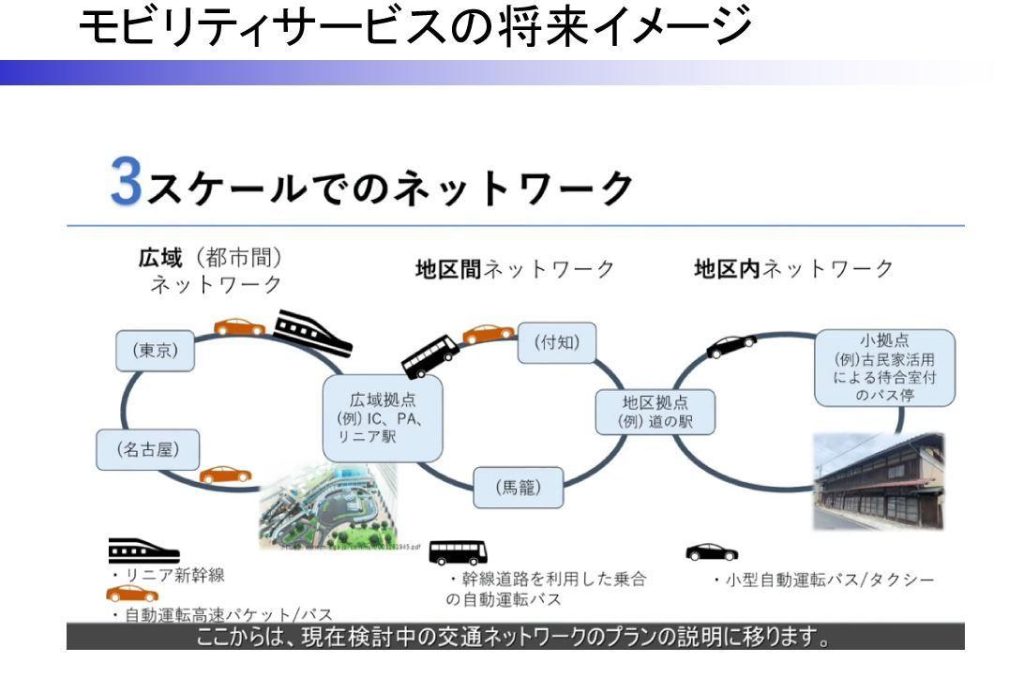

志賀氏は、特定の地方を超えてモビリティを改善するアイデアも練っています。そのアイデアとは、東京と名古屋をリニア新幹線で結ぶ広域ネットワーク、名古屋駅に下車した後に自動運転バスで中津市に向かう地区間ネットワーク、中津市の道の駅から自動運転タクシーを使って付知町の観光スポットをめぐる地域内ネットワークという地理的スケールの異なるモビリティシステムがリンクするというものです。このアイデアが実現すれば、大規模な道路の整備を実施しなくても、付知町のような地方の賑わいがよみがえることでしょう。

地域住民の避難行動を変えるには

5人目の登壇者である東京大学大学院工学系研究科の羽藤英二教授は、「モビリティサービスを活用した水害からの避難促進 ~江東区実証~」と題してモビリティ体験を活用して地域住民の避難行動を改善した試みについて発表しました。

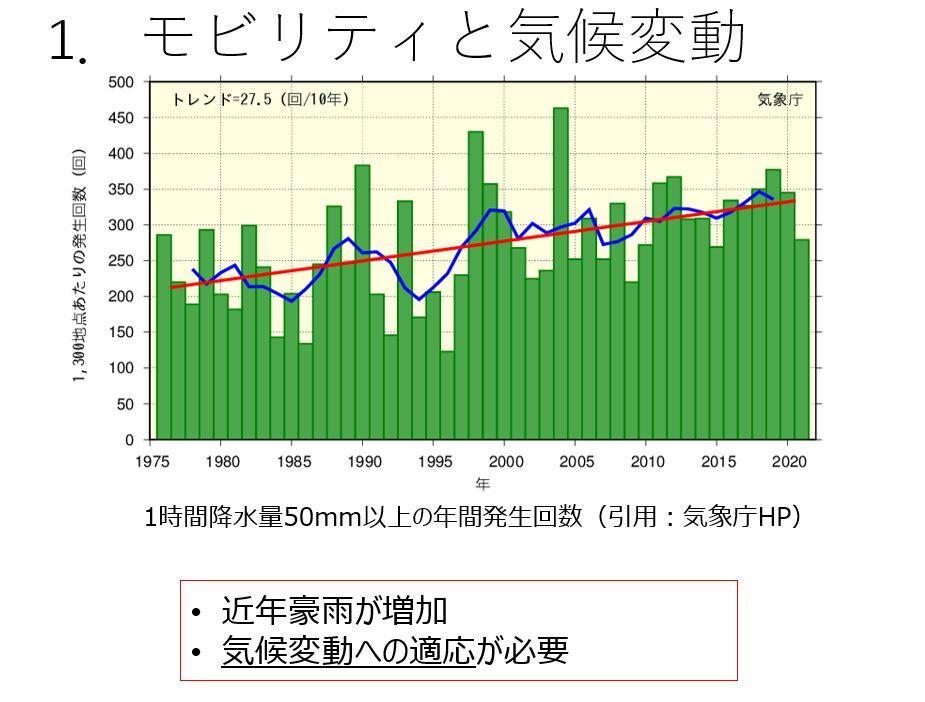

羽藤教授の発表は、気候変動による水害の増加を確認することから始まりました。気候変動の影響により、日本における1時間当たりの降水量が50mm以上の豪雨が増加傾向にあります。そうした豪雨のなかでも記憶に新しいのが、2019年に関東を襲った台風19号による水害です。多摩川をはじめとした71の河川で堤防が決壊し、荒川も氾濫寸前でした。

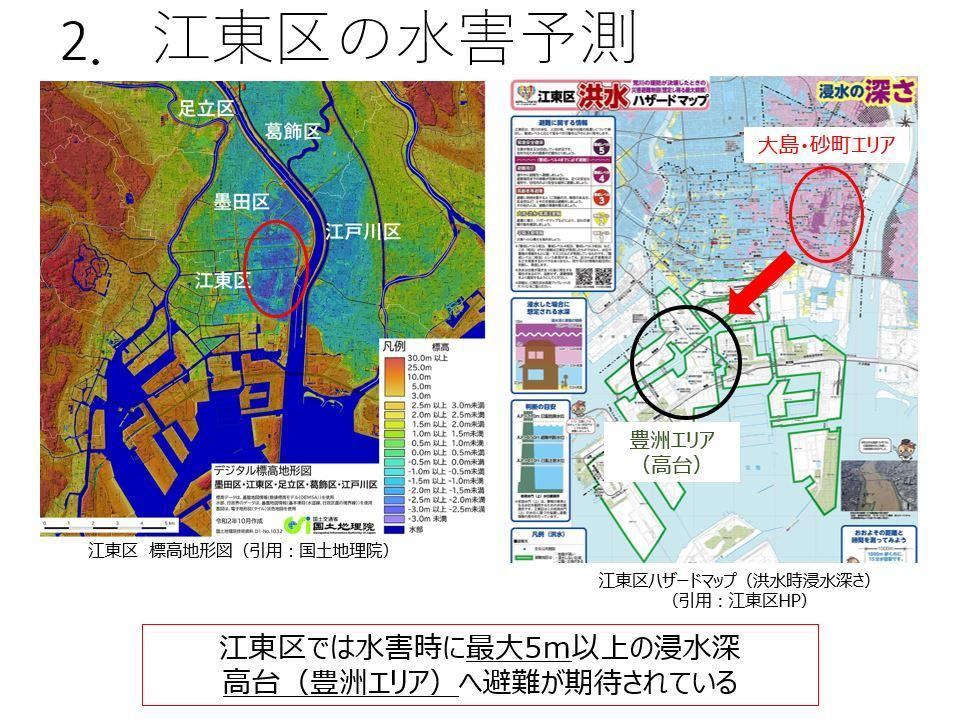

荒川下流域に位置する東京都江東区は海抜が低い地域が多いので、以下の画像右側のハザードマップが示すように荒川が決壊した場合、大きな被害が生じると予想されます。水害が発生した場合、江東区住民の避難先は高台となっている豊洲周辺が望ましいです。

ところで、豊洲周辺は江東区の海側に位置しており、実際に豊洲に避難する場合、直感的に海抜が高いと思われる山側とは反対方向に移動することになります。加えて、江東区の現地調査を行ったところ、海抜の低い大島・高砂エリアから海抜の高い豊洲エリアへ向かうには地下鉄を4路線乗り継がなければならないことがわかりました。こうした事情により、果たして江東区住民には豊洲エリアが避難先であるという意識があるのだろうか、という疑問が生じます。

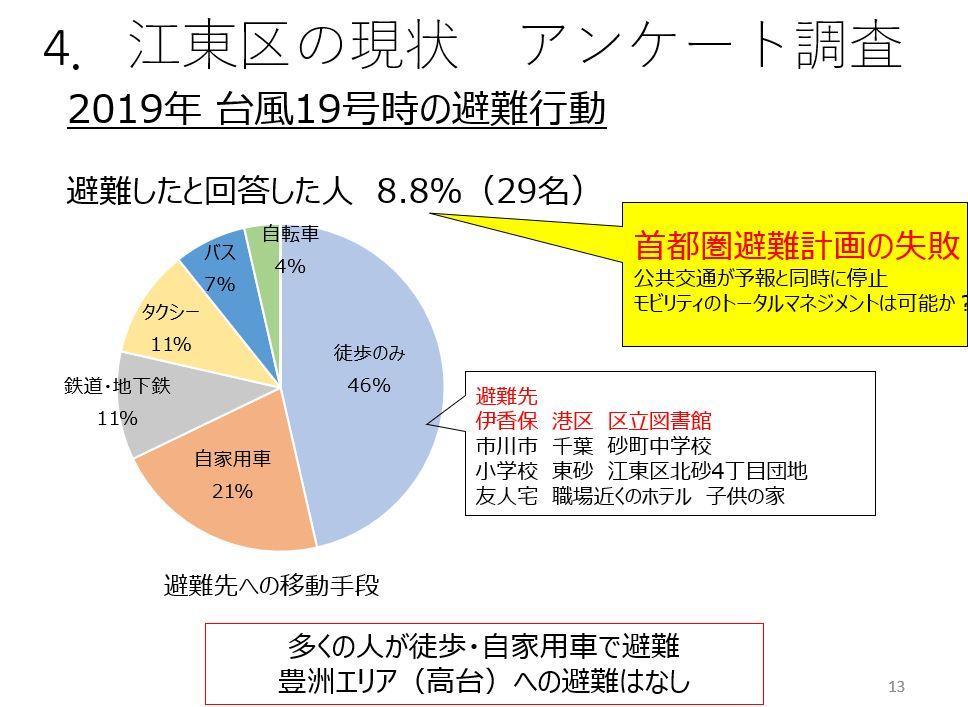

以上の疑問を解くために羽藤教授は、江東区住民を対象として2019年の台風19号襲来時の避難行動に関するアンケート調査を実施しました。その結果、そもそも避難した住民が8.8%にとどまり、豊洲エリアに避難した住民はいなかったことがわかりました。また、避難手段には徒歩や自家用車が使われる傾向にあることも判明しました。

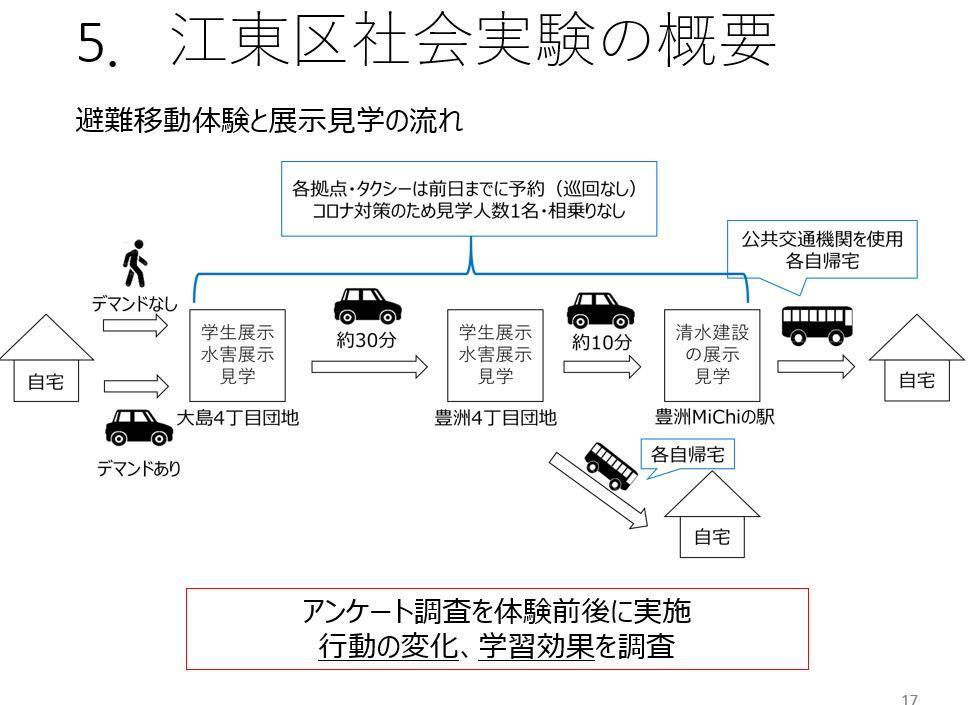

アンケート結果をふまえて、羽藤教授は江東区住民に豊洲エリアに避難する意識を持ってもらうことを目的とした社会実験を行いました。この実験は江東区住民にタクシーや公共交通機関を使って豊洲エリアに向かう避難経路を移動してもらい、移動途中に水害に関する展示も見学してもらったうえで帰宅するというものでした。さらに臨海部ではドローンによる物資の輸送が可能になることを、実際にドローンを用いて説明しました。

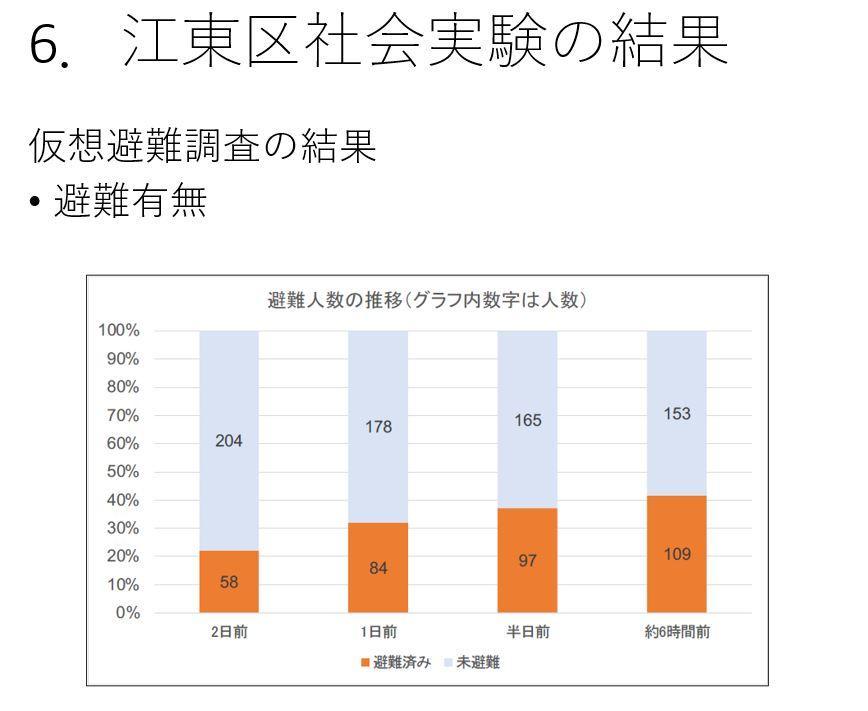

以上の社会実験の後に仮想避難調査を行ったところ、避難人数が顕著に増える結果となりました。この結果を前述した2019年の台風19号襲来時の避難行動と比較すると、実験に参加した江東区住民の一部には避難する意識が定着したと推測できます。

羽藤教授が行った社会実験は、何らかの疑似的な体験を共有することで都市住民のモビリティ活動を変化させられることを示唆しています。同教授が行った他の調査では、日本人には同調作用が大きく働くので、モビリティが大きく制限されたコロナ禍では活動領域が非常に小さくなったという事実も判明しています。こうした変化に敏感に反応する日本人の特性をふまえたうえで、モビリティ活動を望ましい方向に導くような政策や都市計画を実施すれば、カーボンニュートラルな都市が実現できるかも知れません。

羽藤教授の発表後、豊田中央研究所・東京キャンパスにてパネルディスカッションが行われ、その模様がライブ配信されました。ディスカッションにはすでに登壇した國吉教授、谷川特任教授、羽藤教授に加えて、東京大学より合原一幸特別教授、淺間一教授、豊田中央研究所より佐藤和夫氏が参加しました。そこで語られた興味深い見解の一部を箇条書きにすると、以下のようになります。

- (学際的な次世代モビリティプロジェクトに関して)異なる専門の研究者が集まって議論すれば、必ず何かしらの接点が見出せる。そうした体験は、まさにセレンディピティと言える。

- (産学共創プロジェクト体制に関して、佐藤氏が発言)大学の研究者が理論を構築しているのと同じ(東京キャンパスという)現場で、企業関係者がいることで理論の製品化や実装につながりやすいのが今回のプロジェクトの長所。

- (谷川特任教授のコミュニケーション支援研究に対して、研究の悪用が可能なのではないか、というシンポジウム視聴者からの質問に対して同教授の発言)コミュニケーション支援技術は、悪用される可能性が大いにある。同時にこの技術は、悪用の予防・阻止にも活用できる。例えば、オレオレ詐欺を見破ることに応用できるのではないか。

- 「移動したい」というモビリティの起源を探るためには、情動の研究が不可欠。さらには、モビリティへの衝動を情動のレベルから理解できなければ、モビリティの進化による豊かな社会の実現は難しいだろう。

- 移動とは、座標系における位置の変化だけでは語り尽くせない概念。移動することによって、移動主体と世界の関係が変わり、そうした変化は移動主体が生きる世界の変化にもつながる。移動の理解を物理的な座標系における位置変化に限定しなければ、メタバースにおける移動や活動も再考する余地が大いにある。

- オンラインの時間が増えると新たなストレスを抱えるようになり、ある種の精神疾患が増える懸念がある。リモートワークが普及しつつある現代社会において、健康維持を目的とした移動をどう取り入れるかが課題である。

- (AIによる判断を人間にどのように伝えるべきなのか、というシンポジウム視聴者からの質問に対して)ドラえもんが間違ったことを言っても、のび太は怒らない。というのも、ドラえもんが言うことは抽象的な情報ではなく、「ドラえもんが言ったこと」という情動を喚起するイベントとなっている。こうした「身体化された情報」が、コミュニケーションにおける衝突が多発する現代社会の殺伐さを緩和する手がかりになるのではないか。

以上のような発表とディスカッションから浮かび上がるのは、モビリティとは物理系における位置変化にとどまらず、モビリティを誘発する情動や環境との相互作用が複雑に絡まり合うダイナミックな現象であることでしょう。こうした多様な意味を内包するモビリティをアップデートするには、情動主体である人間を理解し、人間と環境の相互作用を数理モデルで記述可能としたうえで、人間と世界をより良い方向に導けるようにモビリティを社会実装する必要があるのです。そして、今回のシンポジウムで行われた学際的な知の交流は、モビリティを進化させるアイデアを育む絶好の機会となったのではないでしょうか。

Writer:吉本幸記