物理学者の価値観を揺さぶるAIの台頭

2022年10月3日、東京大学次世代知能科学研究センター連続シンポジウムの第11回がオンラインで開催されました。今回は「共進化する物理学と人工知能の現在」というテーマで行われました。この記事では4名の登壇者の発表を要約することで、AIを物理学研究に組み込んだ「学習物理学」の現状とこの新興分野が物理学に与える影響を明らかにします。

AIと物理学が共進化する背景

4名の登壇者による発表に先立って、東京大学大学院理学系研究科所属の樺島祥介教授が「物理とAI 〜これまでとこれから〜」と題して、AIと物理学が共進化する背景について発表しました。

樺島教授は、AIの定義を再確認することから始めました。今日さまざまに応用されているAIを簡潔に定義するのは難しいのですが、同教授はAIとはデータを計算(推論する)することによって高度な知見を得る技術と措定しました。

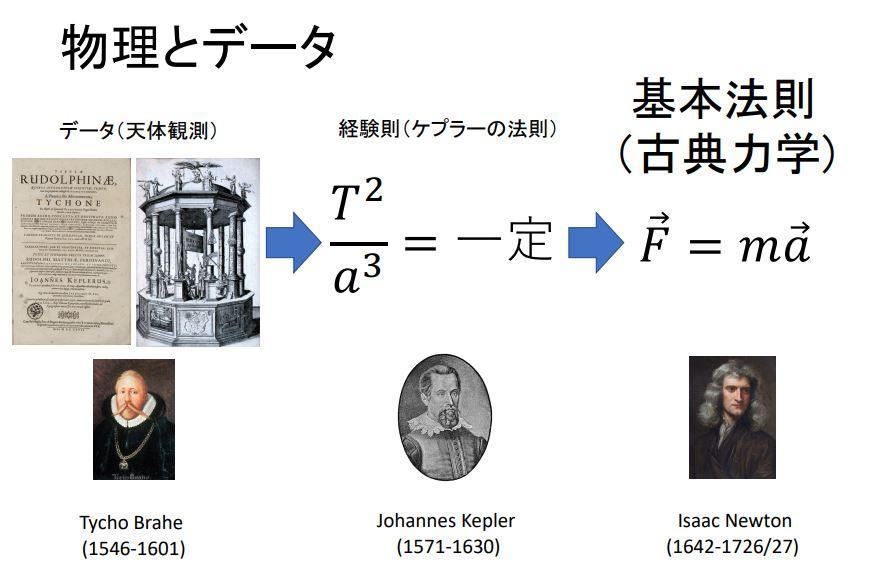

以上のようにAIをとらえると、AIと物理学の類似性が明らかになります。というのも、物理学とは何らかの観測データから数式で表される経験則を導出して、さらにその経験則を体系的に説明できる自然法則を発見する知的営みと言えますが、この営みにもデータと計算が重要な役割を果たしているからです。こうした物理学におけるデータの役割について、樺島教授は古典物理学や量子力学が成立した歴史を振り返ることで明らかにしました。

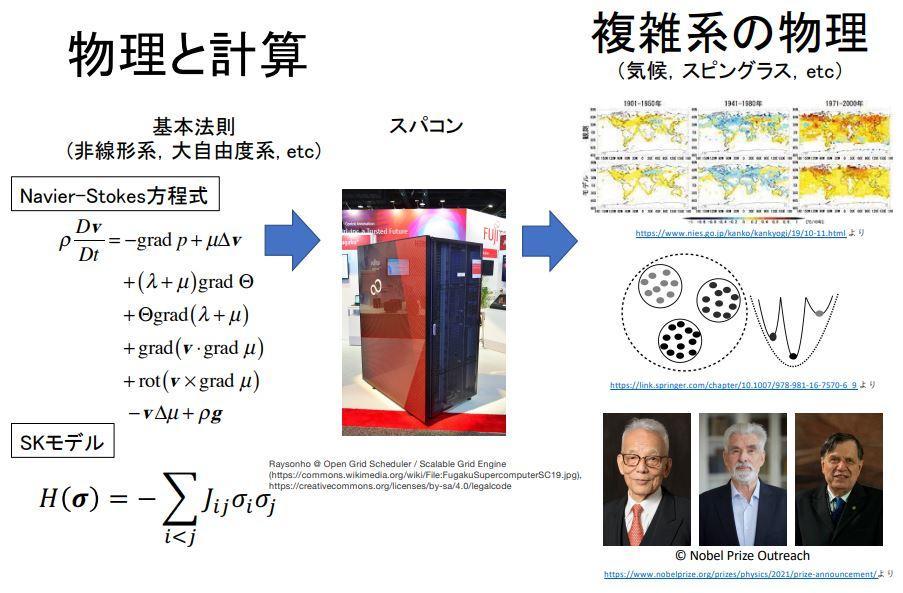

さらに樺島教授は、物理学における計算の役割に関し、コンピュータの登場がミクロな構成要素を支配する基本法則から複雑なシステムの振る舞いを解き明かす「複雑系の物理」を生み出したことに言及します。

データと計算が重要である物理学は、データと計算に関するイノベーションを起こしているAIによって大きく変革されるはず、と樺島教授は力説します。想定される変革としては、AIによって人間が発見できないような自然法則を発見する、AIの計算能力を利用して100%的中する天気予報を実現する、などが考えられます。このようにAIと物理学が共進化する背景を確認することで、同教授は4名の登壇者の発表に道筋をつけました。

波動関数の特徴によって物性を解明

1人目の登壇者である上智大学理工学部機能創造理工学科所属の⼤槻東⺒教授は、「深層学習による波動関数の解析と生成」と題して波動関数をはじめとする物理現象をAIによって解析することで物性を特定する研究について発表しました。

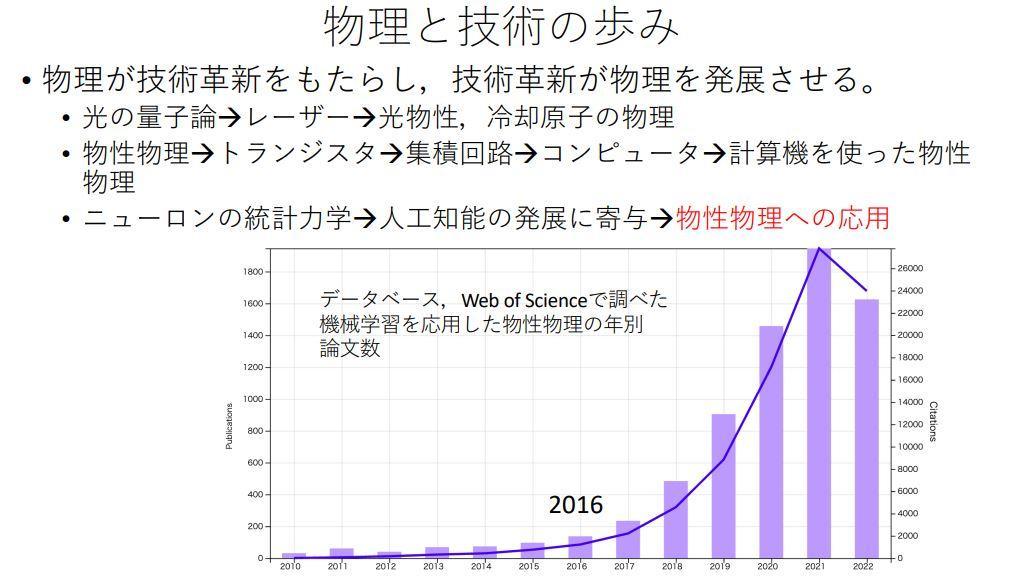

大槻教授は、物理と技術の歩みを振り返ることから発表を始めました。同教授によると、物理と技術は一方の進化が他方の進化を触発する共進化の関係にあります。例えば光の量子論という物理の成果からレーザー技術が発明されたり、コンピュータの進化によって計算機を使った物性物理が誕生したりしてきました。そして、第三次AIブームが起こり始めた2016年頃から機械学習を応用した物性物理の論文が急速に増えているのです。

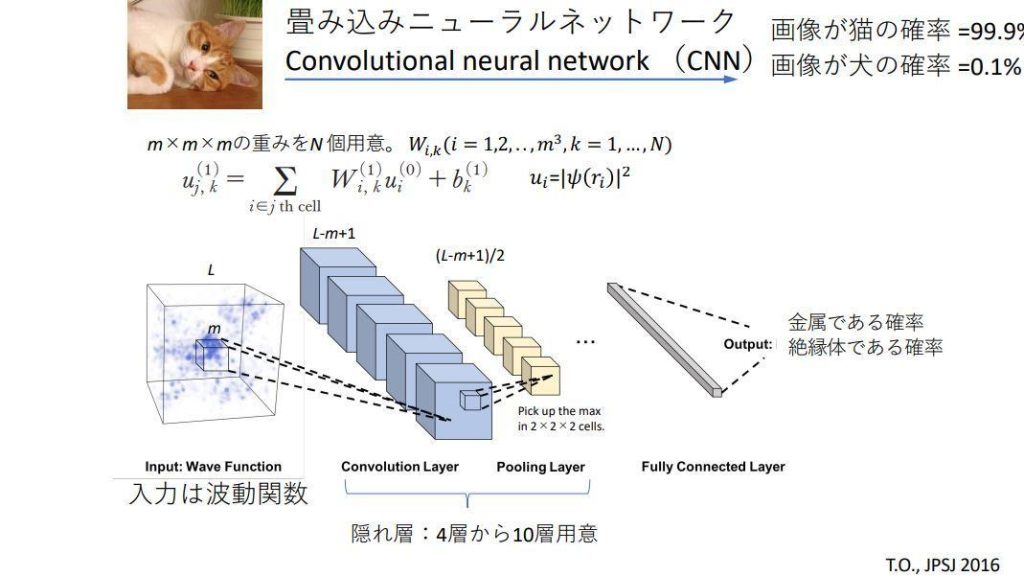

第三次AIブームをけん引してきた研究分野のひとつとして、「Googleの猫」に代表されるように、任意の画像を入力すると画像に写っている被写体をAIが特定する画像認識があります。画像認識の進化を目の当たりにして、大槻教授はその仕組みを物性物理に応用する研究に着手しました。具体的には波動関数を表した画像を入力、金属あるいは絶縁体である確率を出力とする物性判定AIを開発したのです。

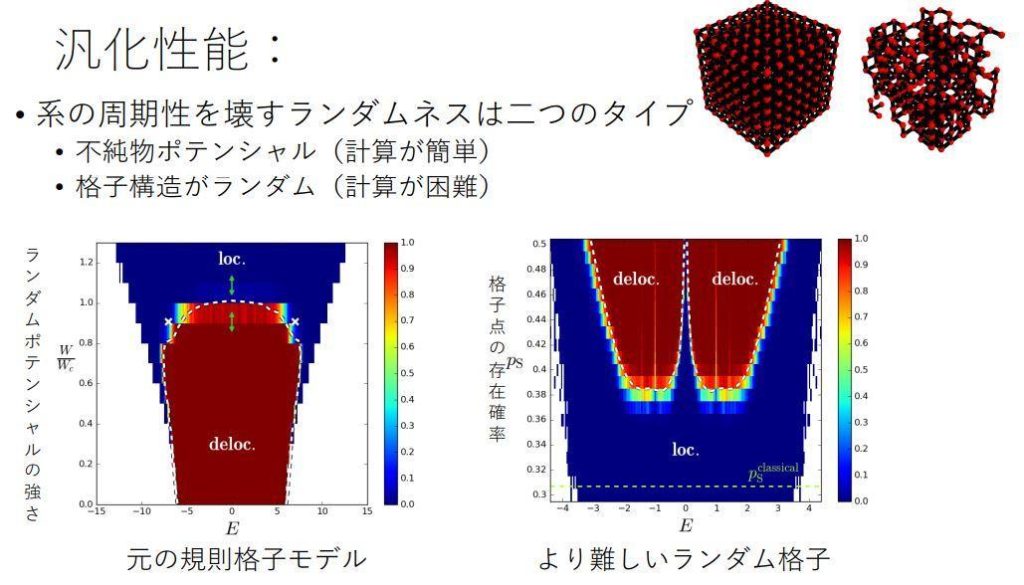

物性判定AIを波動関数画像と物性を組にした学習データで訓練した結果、物性の分布を示すグラフを作成できました。横軸をフェルミ・エネルギー、縦軸をランダムポテンシャルの強さとしたグラフを作成した場合、計算が比較的容易な格子状の系であっても、より計算が困難な格子構造が壊れている系であっても金属と絶縁体の分布を正しく示せました。

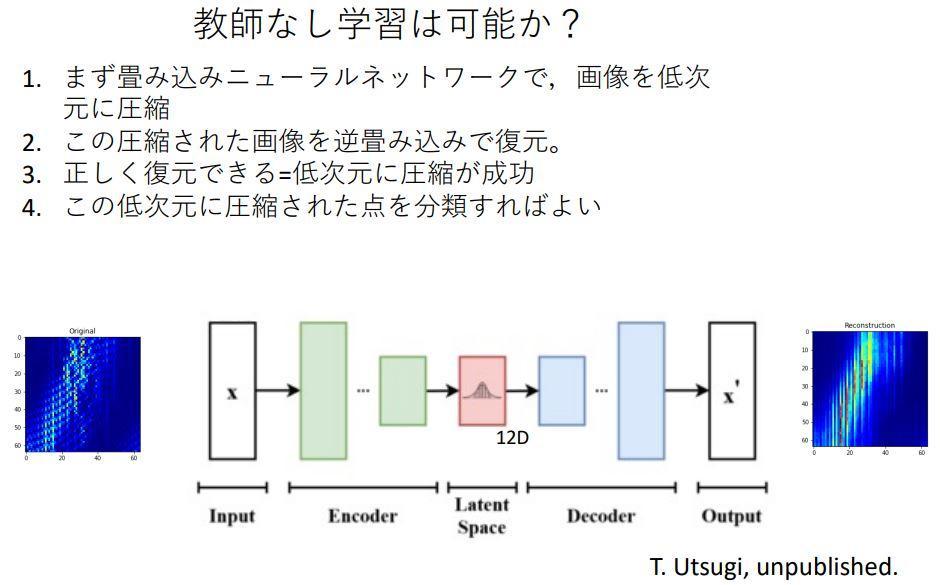

以上の物性判定AIは、入力と出力のある教師あり学習を活用したものでした。大槻教授は入力のみを使う教師なし学習も使って物性判定AIを開発しました。その結果、波動関数の画像を入力すると、その画像を次元圧縮したうえで圧縮された入力にもとづいて物性を分類するAIを実現しました。さらに画像認識ではよく知られている人間が視認できない摂動(ノイズのこと)を加えると判定を間違える現象に関して、同様の現象が物性判定AIでも起こることを実証しました。

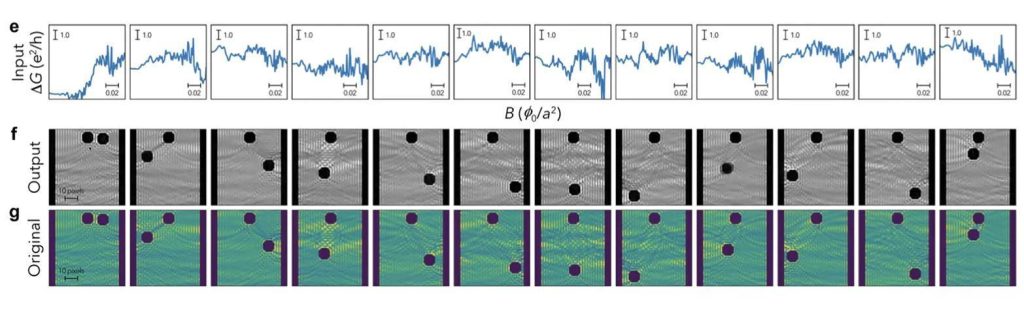

大槻教授は、東大工学部の斎藤グループと開発した磁気抵抗を活用した物性判定AIについても発表しました。一般に物質に電流を流すと磁気抵抗を計測できるのですが、その計測値は物質ごとに特徴的なゆらぎを示すことが知られています。同教授らはこの磁気抵抗の特性を入力として物質を特定する物性判定AIを開発しました。こうして開発したAIは、電流を流す物質に設けたアンチドットを正確に再現しました(以下の画像は上段が磁気抵抗のグラフ群、中段は磁気抵抗から推定されたアンチドットの位置を表示した画像群、下段は実際のアンチドットの位置を表した画像群)。

発表のまとめとして、大槻教授は機械学習を応用した物理学研究における2つの懸念事項を挙げました。1つ目の懸念は以上に紹介した研究事例は、結局のところ、既知の物理問題を新たな手法で解決したに過ぎず、今後は未知の研究結果を出さないと一過性のブームで終わり兼ねないことです。2つ目は、AIによる問題解決に伴う「ブラックボックス問題」(AIの処理過程が人間には理解困難という問題)を物理学にも持ち込んでしまうことです。こうした懸念事項は、今後の研究で解消されることが期待されます。

量子コンピュータの現状と量子計測の試み

2人目の登壇者である東京大学大学院理学系研究科所属の小林研介教授は「量子テクノロジーと機械学習」と題して、量子コンピュータの現状とダイヤモンドを使った量子計測について発表しました。

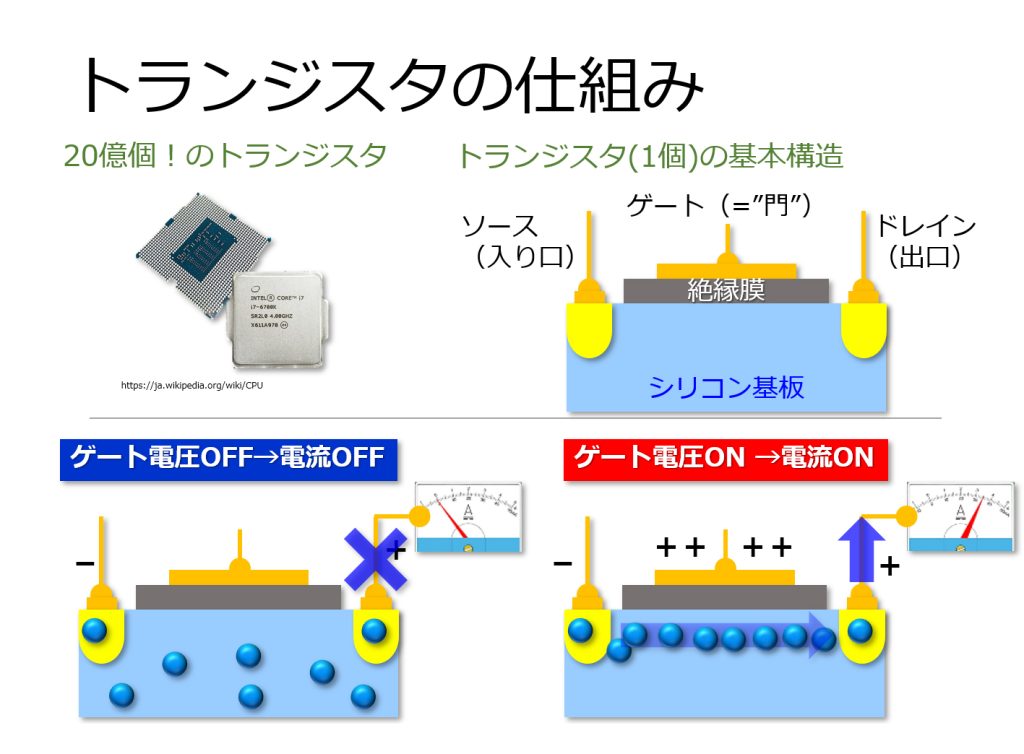

小林教授は、トランジスタの開発史を振り返ることから発表を始めました。現在使われているスマホをはじめとする電子機器は、その心臓部にトランジスタを集積したICを組み込んでいます。トランジスタにおいては、電界効果を用いて電流を制御することで電流が流れている「ON」の状態と流れていない「OFF」の状態が実現しています。こうした論理的な2つの状態を膨大に組み合わせることで、(例えば動画再生のような)複雑な情報処理が行われているのです。

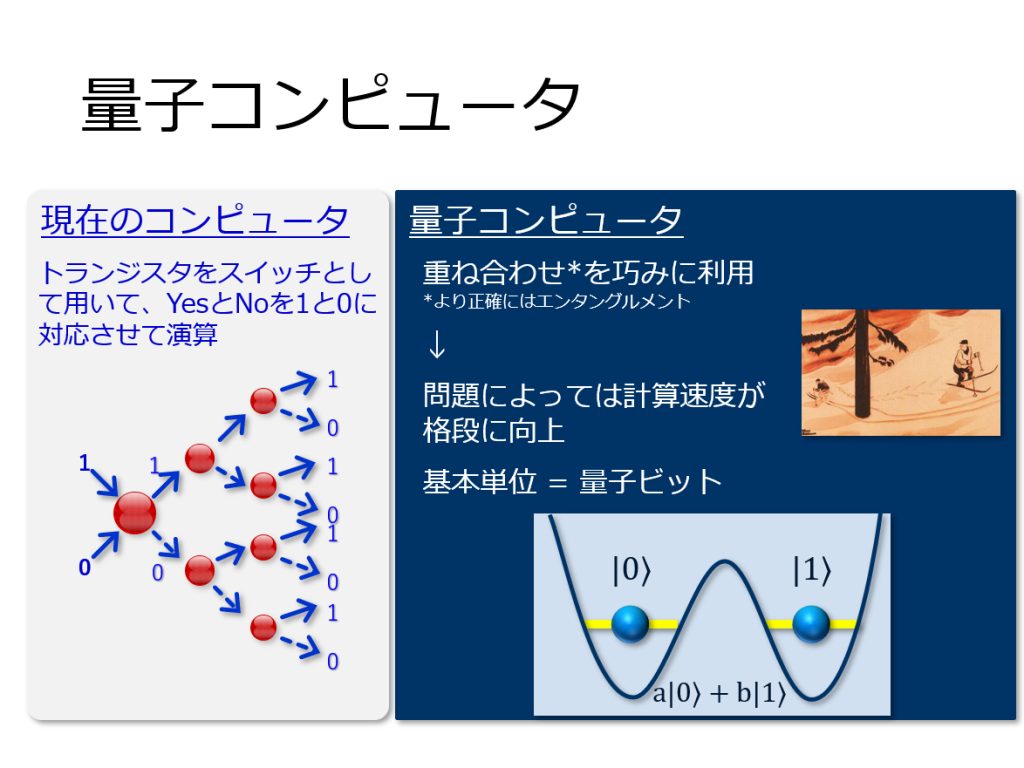

過去70年にわたって、トランジスタはその集積化を通じて、より大量の情報処理を実行できるように進化してきました。その進化のスピードは「ムーアの法則」として知られています。一方、2000年代以降、新たな計算原理として注目されるようになった量子コンピュータは「重ね合わせ」という量子力学の現象を情報処理に応用します。重ね合わせとは、二つ以上の状態が重なり合って存在する日常的な感覚では理解し難い現象です。重ね合わせを用いると、「ON」と「OFF」のどちらの成分も含むという、従来のコンピュータでは起こり得なかった状態を制御できるようになります。その結果として、ある種の計算においては量子コンピュータが格段に速い計算性能を実現できる場合があるのです。

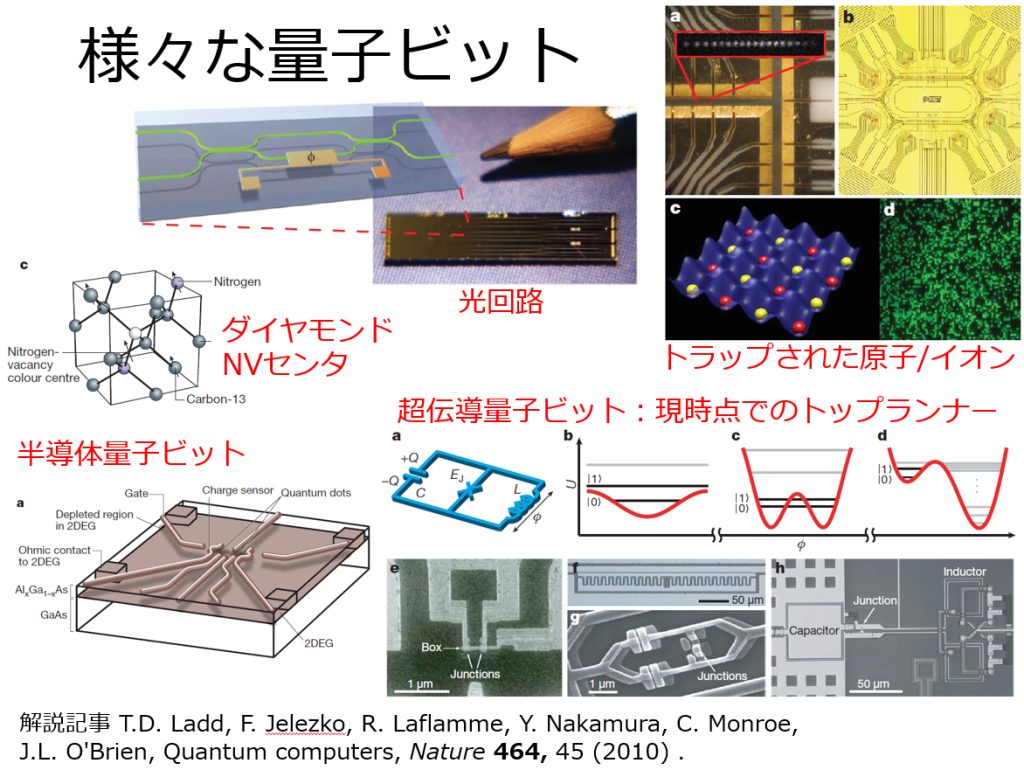

量子コンピュータが制御する計算上の最小単位は、量子ビットと呼ばれます。この量子ビットを実現する物理系をめぐって、現在熾烈な開発競争が繰り広げられています。現在有力な量子ビットにはGoogleやIBMが開発している超伝導量子ビットがありますが、そのほかにも半導体やイオンを使うものがあります。このように量子コンピュータはその驚異的な計算性能に大きな期待が寄せられる反面、実用化するための要素技術が確立されていないのでさらなる基礎研究が不可欠なのです。

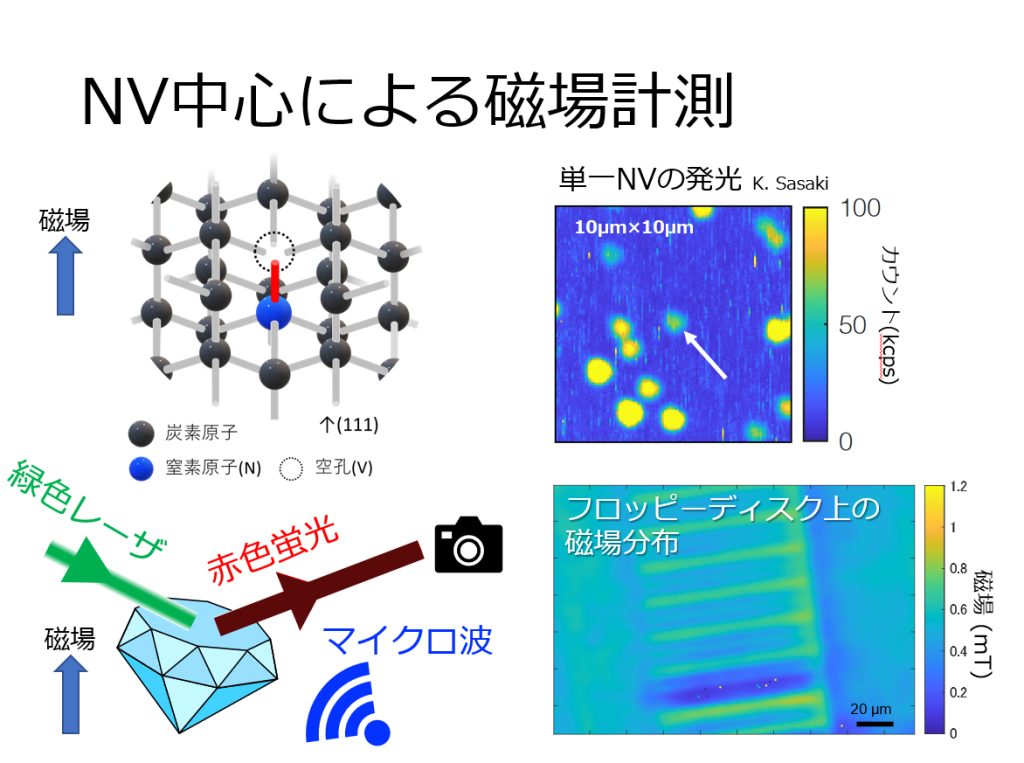

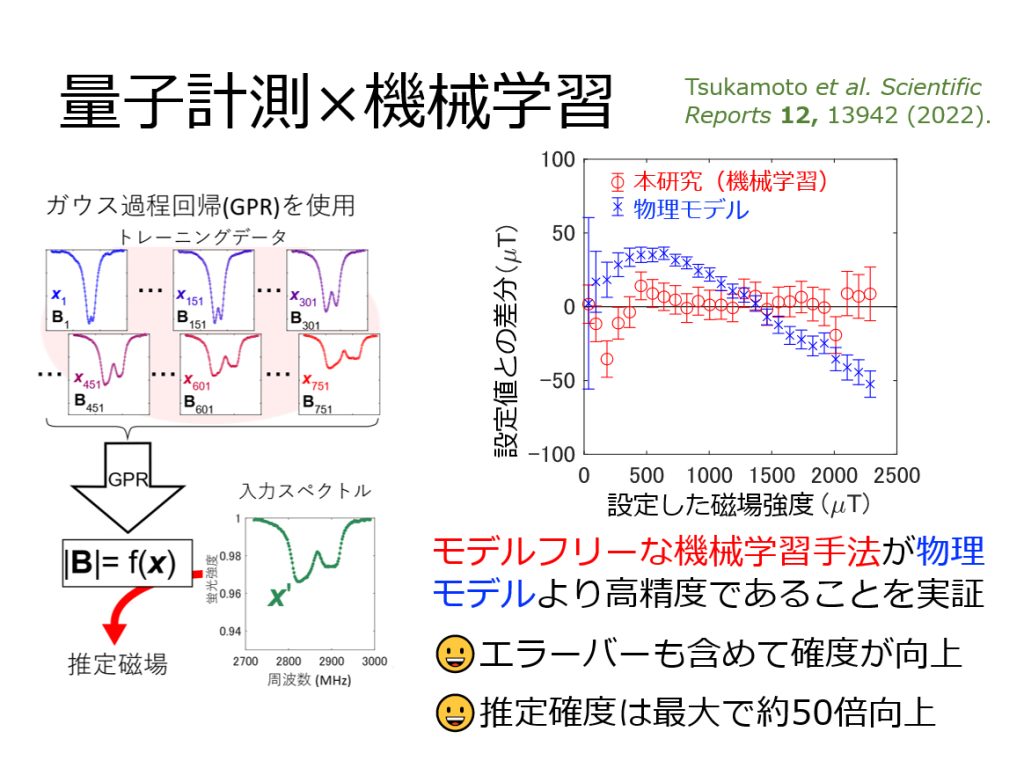

ところで量子コンピュータの実用化が困難なのは、量子ビットが周囲の環境に敏感に反応して重ね合わせが崩れてしまうからです。こうした量子ビットの敏感な反応性を使って、精密計測に応用する試みは量子計測と呼ばれます。小林教授の発表の後半では、量子計測の具体例が紹介されました。量子計測に使われる物質のひとつとして、ピンクダイヤモンドの窒素空孔中心(NV中心)があります。このNV中心に緑色レーザーを照射して生じる赤色蛍光観測とマイクロ波技術を組み合わせることで、単一NVの発光や磁場分布を高精度に検出できます。

NV中心による磁場測定を任意の物質で行うには、計測する物質の表面にナノダイヤモンドを塗布したうえでマイクロ波を照射します。この方法では多数のナノダイヤモンドを塗布するために磁場検出方向がランダムとなる結果、計測精度が悪いという欠点がありました。こうした欠点を克服するために、小林教授らの研究チームは機械学習による磁場の推定を試みました。その結果、従来の物理モデルより最大で50倍の精度向上に成功しました。この研究成果は、日刊工業新聞で報道されました。

小林教授は発表の最後に「今日の科学は明日のテクノロジーである」という物理学者のエドワード・テラーの言葉を引用して、現在研究段階にある量子技術は将来的には実用化されるという期待を表明しました。

量子プログラミングの可能性

3人目の登壇者である東京大学大学院理学系研究科所属の村尾美緒教授は、「量子系を量子プログラミングする」と題して量子プログラミングの解説とその可能性について発表しました。

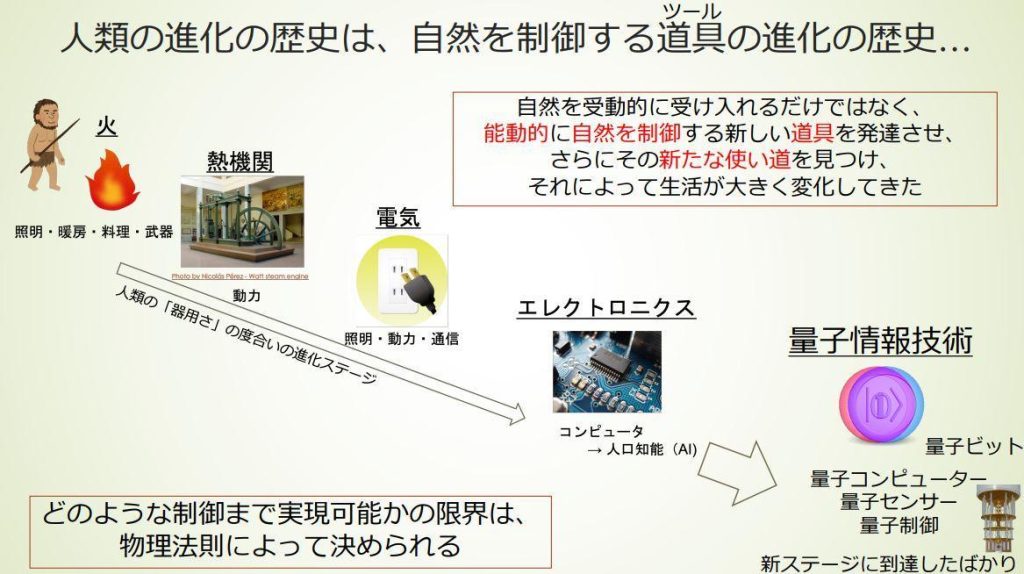

村尾教授は、量子技術を歴史的に位置づける考察から発表を始めました。同教授によると、人類の進化の歴史は自然を制御する道具の進化の歴史と解釈できます。この歴史観から見ると、人類は火の使用することで文明を萌芽させ、熱機関、電気、エレクトロニクス(電子技術)を発明することで今日の高度情報文明を実現しました。そして現在、量子コンピュータ開発をはじめとした量子技術の研究に着手したことで「量子文明」の扉に手をかけたのです。

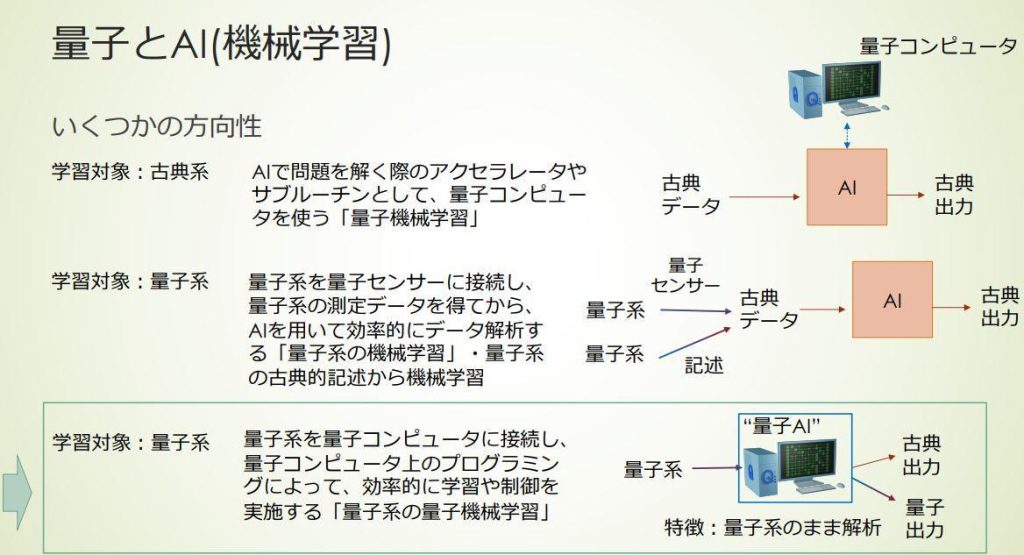

量子技術は、小林教授が説明したように重ね合わせといった量子的物理現象を制御するものです。こうした量子技術をAI(機械学習)に応用する場合の方向性として、村尾教授は以下のような3つを挙げています。

- 学習対象が古典系:入力も出力も古典系(古典物理学で記述できるデータ)で、処理プロセスにおいてのみ量子技術を使う方向性。いわゆる「量子機械学習」。

- 学習対象が量子系:量子系(量子力学で記述できるデータ)を測定後、そのデータを古典系に変換して機械学習を実行する方向性。この場合、入力は量子系、出力は古典系となる。

- 処理プロセスも量子系:量子系の入力データを古典系に変換しないうえで、量子コンピュータで量子プログラミングを実行する方向性。この場合、処理プロセス、そして入力と出力はすべて量子系となる。

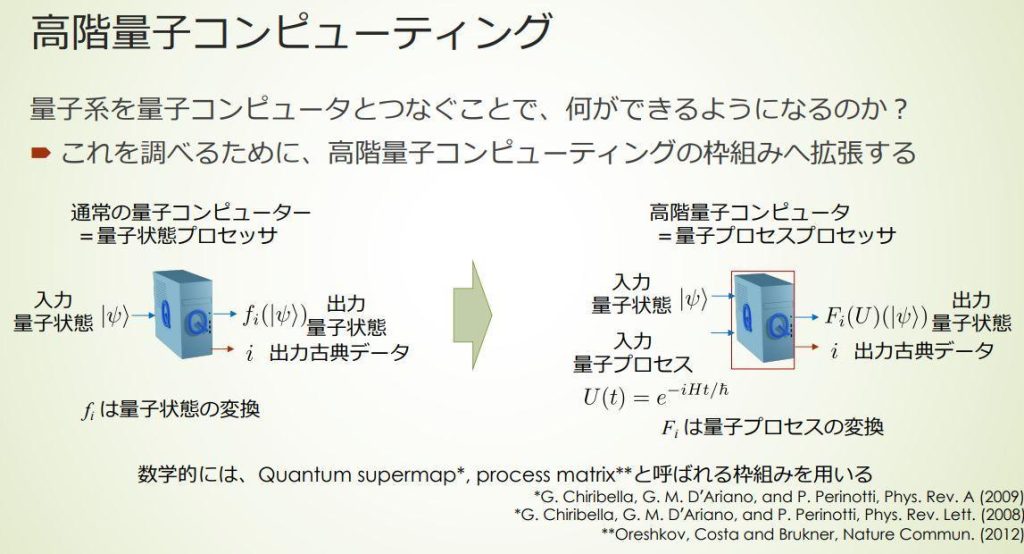

3つ目に挙げたすべての過程を量子系として処理する方向性を実現する技術として、村尾教授は高階量子コンピューティングを紹介しました。この技術は従来の量子コンピュータが処理する(重ね合わせといった)量子状態に加えて、処理プロセス自体も量子系となる「量子プロセス」を導入します。

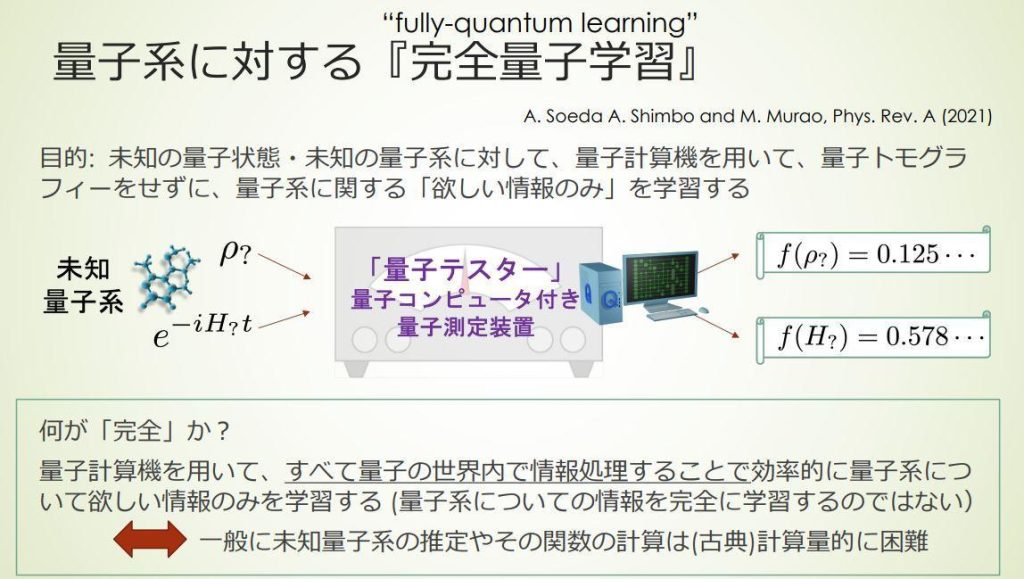

高階量子コンピューティングを使って可能となる情報処理は、完全量子学習と呼ばれます。この学習の特徴は、一切の古典系への変換なしに完全に量子系のみを活用して量子系に関する計算が可能というところです。古典系への変換がないことによって、古典系を対象とする計算技術では困難であった量子系に関する情報の学習が可能となります。

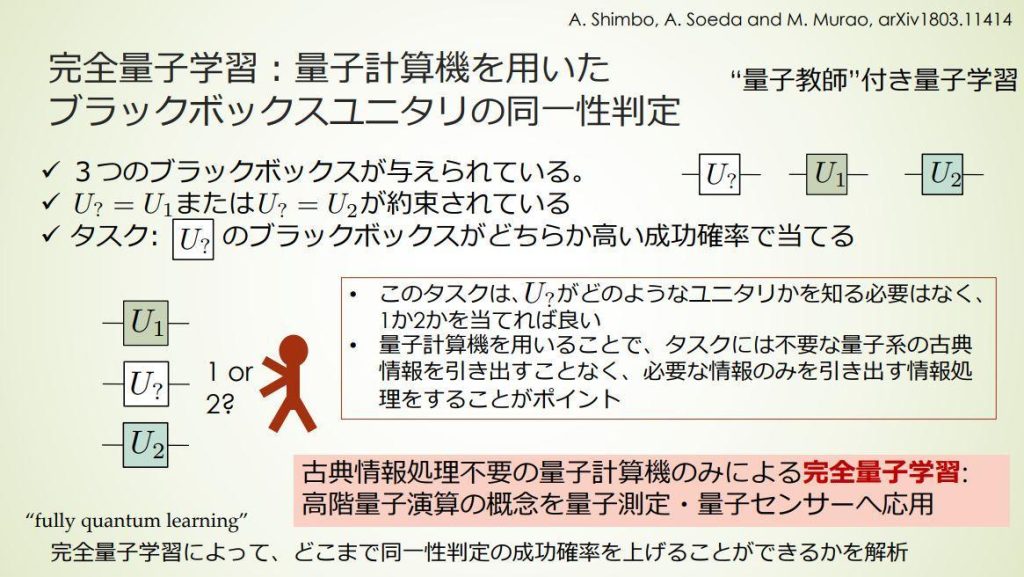

完全量子学習の事例として、村尾教授はブラックボックスユニタリの同一性判定を挙げました。この事例の詳細は、以下のように説明できます。

- U1、U2、U?という3つのブラックボックスが与えられるとする。

- U?はU1あるいはU2であると約束されている。

- U?がU1またはU2のどちらであるか、完全量子学習によって高い確率で予測する。

以上のような問題について、村尾教授らの研究チームはすべてのブラックボックスを1回づつしか使わない場合、最適成功確率が7/8となることを確かめました。

完全量子学習のもうひとつの事例として、時間反転のシミュレーションが解説されました。時間反転とは、あるユニタリ時間発展に対して、ユニタリ時間発展の中身を知らずに逆演算を実行することを意味します。こうした問題にも完全量子学習が有効であることが判明しています。

発表の最後に村尾教授は、量子プログラミングに関する自身の展望を述べました。その展望とは量子プログラミングがデータや計算を量子系にまで拡張する技術である以上、この技術を活用すればAIも量子系を処理できるように拡張できるのではないか、というものでした。そして、量子系にまで拡張された「量子AI」によって何が学習できるのか、量子学習における因果関係や順序関係とはどのようなものか、といった新たな研究課題も挙げられました。

重力時空とディープラーニングの類似性

4人目の登壇者である京都大学大学院理学研究科所属の橋本幸士教授は、「深層学習と重力時空」と題して量子重力理論研究へのAI(とくにニューラルネットワーク)の応用について発表しました。

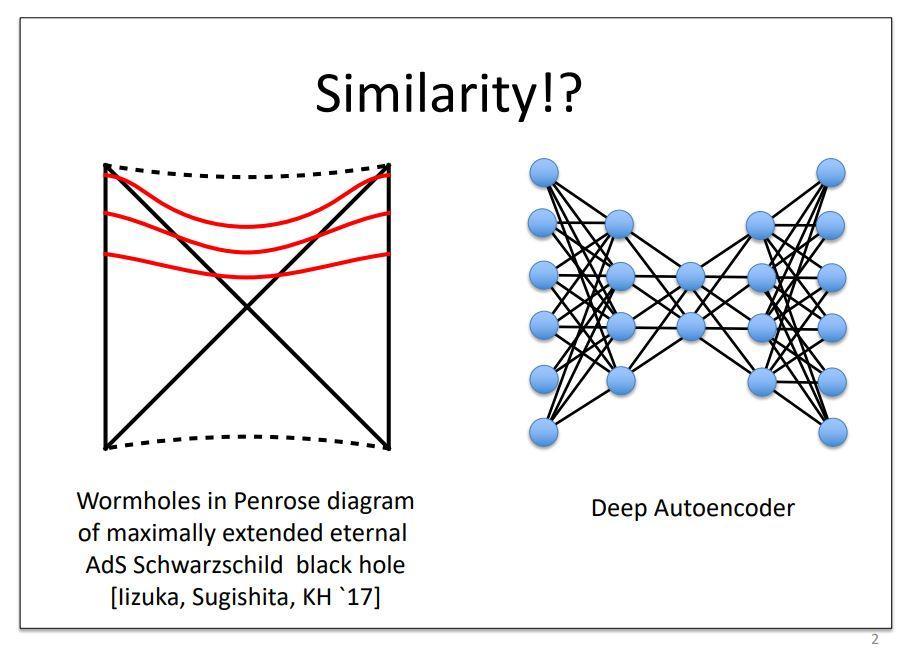

同教授は、以下のようなスライドを提示することから発表を始めました。スライドの右側は、ディープラーニングについて調べると一度は目にするオートエンコーダの模式図を示しています。左側は、物理学者のロジャー・ペンローズが考案した「ペンローズ図」のうちブラックホールの時空を図示するシュワルツシルト時空を表しています。この2つの図は全く異なる事象を図解しているにもかかわらず、図形として似ているところがあります。同教授の発表は、このような物理学とAI技術を可能とするアイデアのあいだにある類似性を軸として展開します。

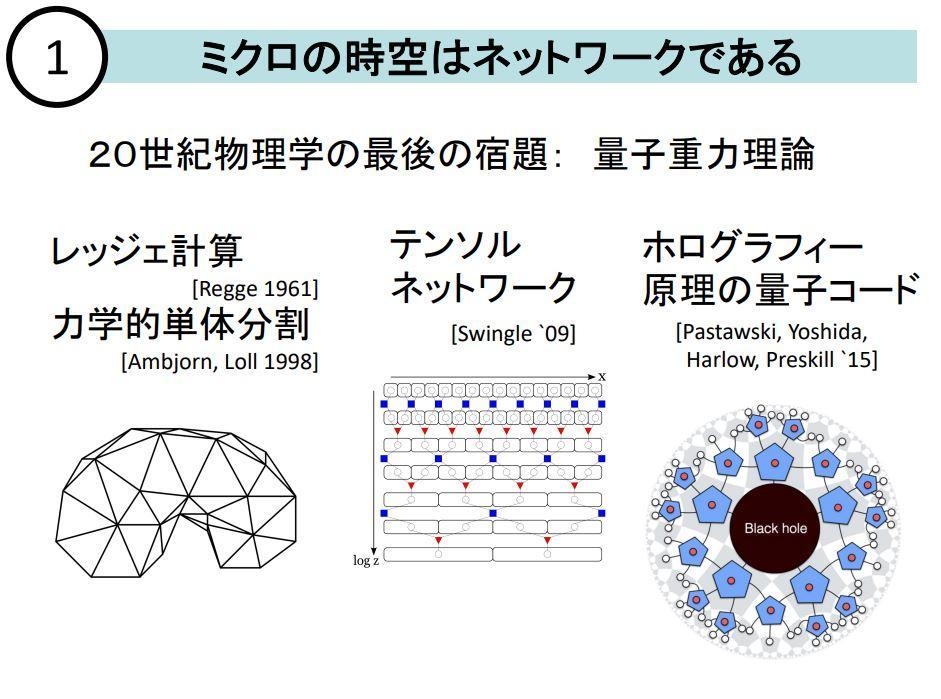

つづいて橋本教授は、20世紀物理学が今世紀に残した宿題として一般相対性理論と量子力学を統一する量子重力理論を挙げたうえで、近年の理論物理学研究では時空を一種のミクロなネットワークとしてとらえていることを紹介しました。こうした研究のひとつであるホログラフィー原理は、時空は実は2次元境界面上に描かれており、人間が認識している3次元時空は2次元的に描かれた時空が立体ホログラムのように観察されたものにすぎない、と唱える理論です。

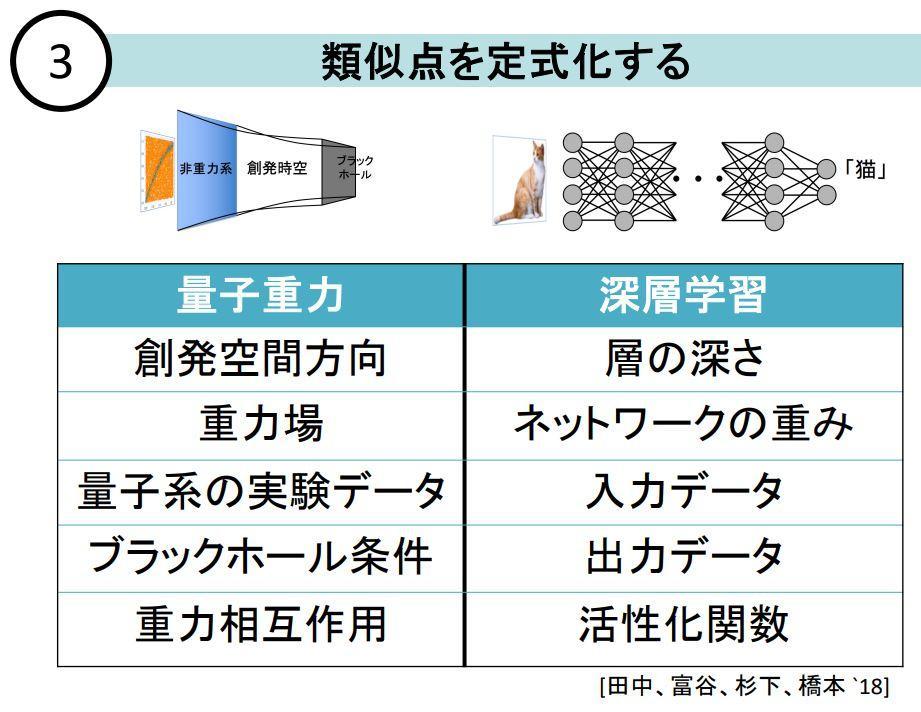

橋本教授によると、ホログラフィー原理とニューラルネットワークのあいだには多数の共通点があります。ニューラルネットワークの代表事例とも言える画像認識モデルでは、2次元画像が入力として与えられると、「猫」のような画像に写っている被写体に関する情報を出力します。ホログラフィー原理においてもはじめに時空は平面的に存在していて、その時空に何らかの処理がなされることで3次元的な時空が出力(ホログラフィー原理では「創発」と呼ばれる)されます。こうしたホログラフィー原理とニューラルネットワークに見られる共通点は、以下の表のように整理できます。

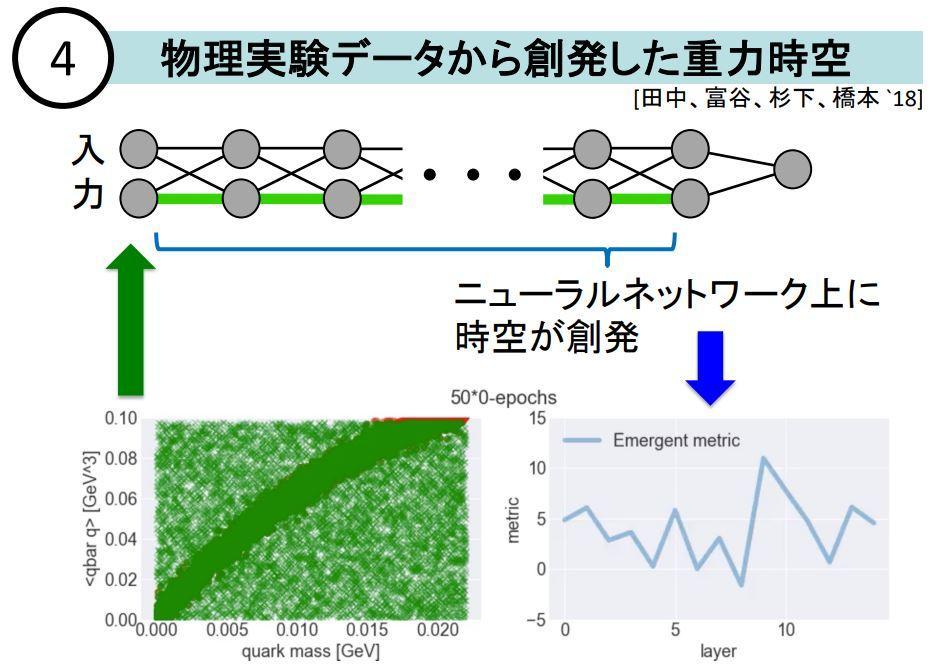

ホログラフィー原理とニューラルネットワークに共通点があることによって、ニューラルネットワークを活用してホログラフィー原理を研究することが可能となります。こうした研究として、橋本教授は平面的時空から3次元的時空が創発する過程をニューラルネットワークでシミュレーションする事例を紹介しました。この事例においては、ニューラルネットワークが解釈可能な場合、シミュレーション結果を時空が創発した事象だと解釈できることがわかっています。

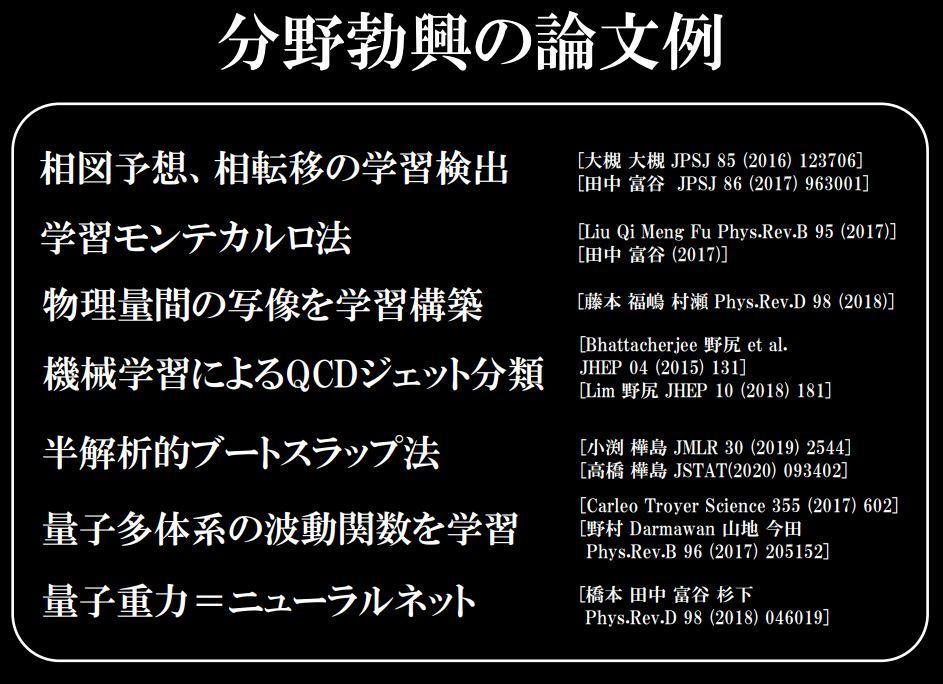

以上のシミュレーションのような物理学へのAI技術の応用事例は現在多数あり、橋本教授はそうした事例を以下のスライドのようにまとめて紹介しました。

発表の最後に橋本教授は、「機械学習と物理学の理論的手法群の統合により基礎物理学の根本課題を解決」を標榜した学習物理学の提唱と研究組織の立ち上げに言及しました。この研究では同教授が代表を務めており、研究メンバーは現在70名ほどいます。また、文部科学省科学研究費補助金・学術変革領域研究(A)というかたちで文科省の助成を令和4年度から8年度まで受けています。この研究に興味がある場合は、公式サイトにアクセスするとよいでしょう。

橋本教授の発表後、樺島教授と登壇者4名にシンポジウム司会を務めたAIセンターの松原仁教授、さらに東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構所属の合原一幸特別教授が加わってパネルディスカッションが行われました。ディスカッションで語られた興味深い見解の一部を箇条書きにすると、以下のようになります。

- (「AIモデルというブラックボックスを積極活用する学習物理学の在り方」という問題について、樺島教授の発言)画像認識という技術を使って、本来関係のなかった猫の分類と波動関数の分類ができてしまう、こうした現象の原理を探求する研究が可能なのではないか。この研究は、学習原理の探求となるだろう。

- (以上の問題について小林教授の発言)ブラックボックスの活用は、森羅万象をシンプルな自然法則で解明しようとする物理学では行われていなかった。対して農業や化学は、(たとえ原理がわからなくても利用できるのであれば、観察結果を活用するというかたちで)ブラックボックスの活用を日常的に行っている。それゆえ、物事をホワイトボックス化せずにはいられない物理学者にとって、ブラックボックスの活用は新たな挑戦と言える。

- (以上の問題について村尾教授の発言)ディープニューラルネットワークは入力と出力を結ぶ関数を生成するが、そうした関数の生成法則を知りたいのが物理学者。また物理学者はシンプルな法則を追求してきたが、関数生成法則はひとつではないかも知れないし、複雑かも知れない。こうした関数生成法則は、学習物理学によって解明されるかも知れない。

- (樺島教授の発言)諸科学には階層性がある。例えば原子レベルで通用していた法則が、高分子には適用できなくなる。こうした階層性をAIは越境できるのではないか。

- (大槻教授の発言)アインシュタインが「人間が自然法則を理解できることが最大の謎」と言ったが、人間の脳自体がブラックボックス。ブラックボックスの最たる存在である人間が森羅万象を解明できると思うのは傲慢ではないか。

- (合原教授が提起した「自然法則を探求する物理学者はデータから導出した近似モデルで納得するのか」という問いかけに対する橋本教授の発言)AIが抽出できる経験則から原理を発見する場合、何を原理として認定するかについての基準が問題となる。経験則から原理に至る過程には程度があり、経験則から原理にいたるプロセスを研究している分野もある。

- (「再現性のある高次元モデルが開発できたとして、そのモデルの処理過程を人間が理解できなくても活用してもいいのか」という視聴者からの質問に対する小林教授の回答)ブラックボックスでも使えるならば使うという立場と、ブラックボックスの解明に尽力する立場の両方があってもいいのではないか。「私は消化のプロセスを知らないからといって食事をしないわけではない」というブラックボックスを容認するような言葉を遺したヘヴィサイドのような物理学者はいてもよいのではないか。

- (以上の視聴者の質問に対して橋本教授の回答)物理学の発展から見れば、ブラックボックス解明派の物理学者は必要。

- (「量子コンピュータが実用化された場合、どんな画期的なことができるのか」という合原教授の質問に対する村尾教授の回答)多くの研究者は、量子コンピュータをもってしてもNP完全問題は解けないと考えている。NP完全問題を解けると主張するのは、いわゆる「量子詐欺」。個人的には、ニューラルネットワークと重ね合わせを融合させた量子ニューラルネットに期待を寄せている。

- (樺島教授の発言)ボルツマンマシンや変分近似など物理学の概念はAI業界に昔から取り入れられてきた。最近の事例で最たるものは、テキスト画像生成モデルで活用されている拡散モデルをめぐる研究。拡散モデルは、もともとは粒子や熱の散らばりや広がりを解明する研究から生まれた。こうした起源が物理学にあるアイデアのAI開発への転用は、今後も続くのではないか。

以上のディスカッションからわかるように、物理学とAIの関わりには物理学者だけでは解明できない経験則を導出できる期待が寄せられる一方で、ブラックボックスを物理学研究に導入することで物理学者の価値観に変更を迫る可能性があります。こうした物理学と物理学者の在り方をも変えるポテンシャルがあるからこそ、物理学の視点に基づくAIのさらなる発展が期待されます。

Writer:吉本幸記