人間の意思決定をサポートするAIシミュレーションの諸相

2022年11月30日、東京大学次世代知能科学研究センター連続シンポジウムの第12回がオンラインで開催されました。今回は「社会を支えるインフラとしてのAIシミュレーション」というテーマで行われました。この記事では4名の登壇者の発表を要約することで、さまざまな事象における人間の意思決定をサポートするAIシミュレーションの事例を紹介していきます。

新型コロナウイルス感染予測で感染予防策効果を推定

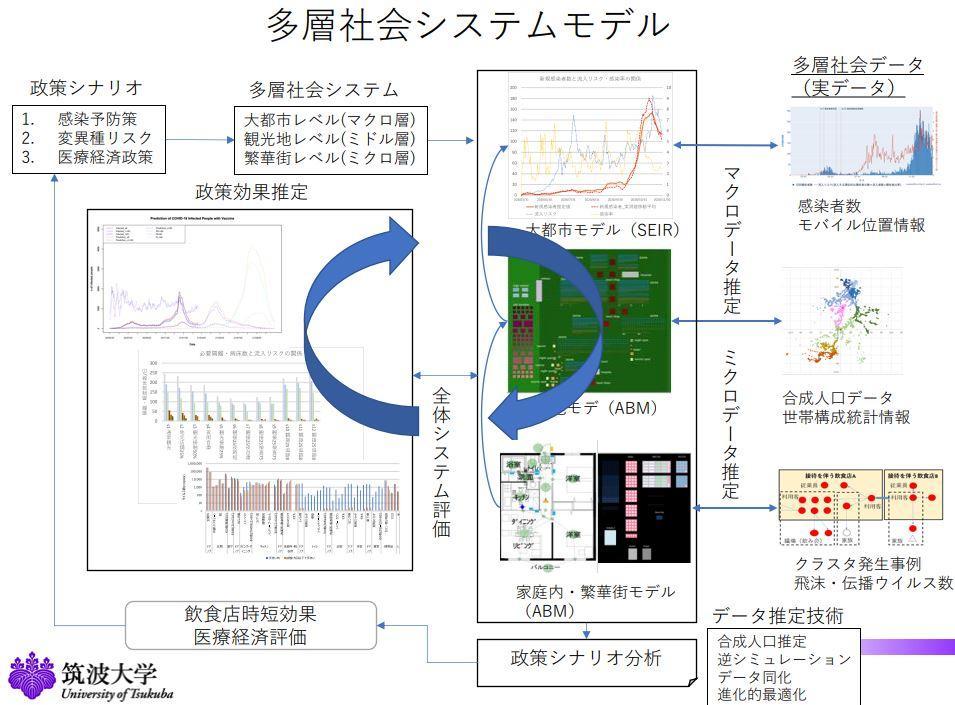

シンポジウムはホストを務める東京大学AIセンターの松原仁教授と司会のサイエンスジャーナリストである森山和道氏がそれぞれ挨拶した後、1人目の登壇者である筑波大学大学院人文社会ビジネス科学学術院所属の倉橋節也教授が「多層社会におけるCOVID-19感染抑制効果推定技術」と題して、新型コロナウイルス感染予測にもとづいた感染予防策効果の推定について発表しました。

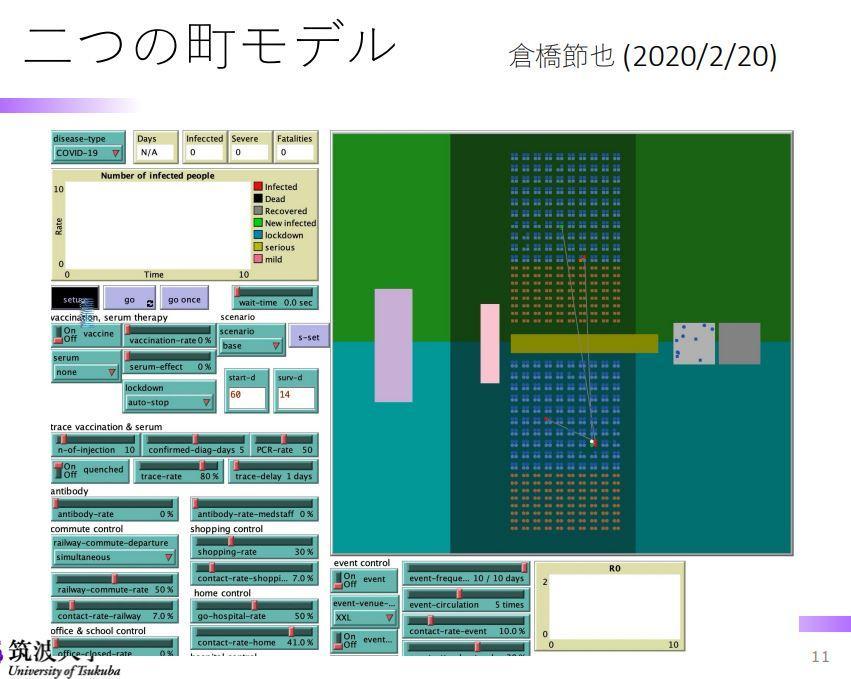

2013年頃からAIシミュレーションにもとづいた感染症研究を続けている倉橋教授は、新型コロナウイルスが日本に流入した2020年3月頃、有効性がはっきりしないまま語られていた各種感染予防策の効果を明らかにするために個体ベースの感染シミュレーションを実施しました。シミュレーションにあたっては実際に二つの町を感染場所として想定したうえで、町の住人がさまざまな感染予防行策を実行した場合の感染者数を推定しました。

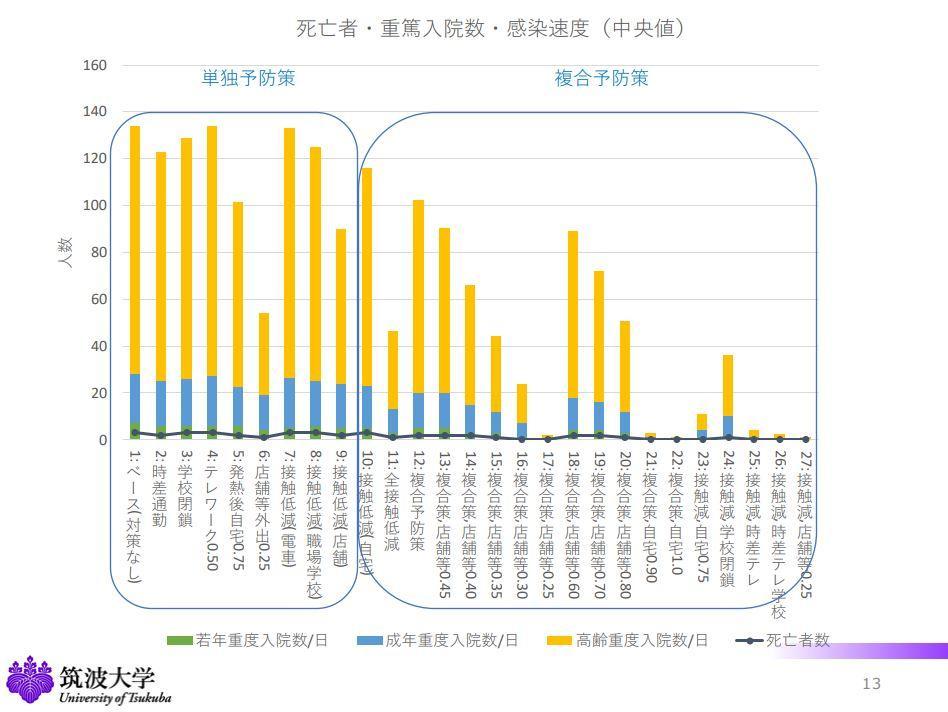

シミュレーションの結果、さまざまな感染予防対策を単独で行うのではなく、複数実施した場合に顕著に感染被害が減少することがわかりました。この結果について、倉橋教授は「いわば(新型コロナウイルスが入った)バケツに空いた穴を全部塞がなければ、結局(ウイルスが)漏れてしまう」と表現しました。

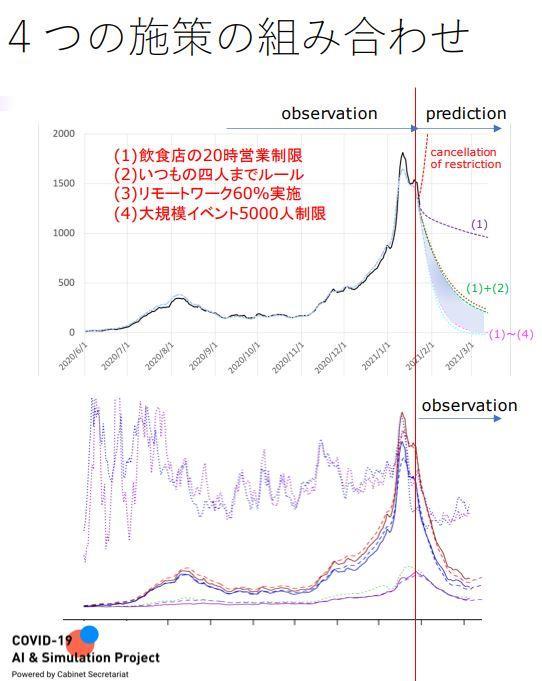

コロナ禍が始まって最初の年末年始であった2021年1月、首都圏では緊急事態宣言が発令されました。倉橋教授は、緊急事態宣言で呼びかけられた感染予防策の効果についてAIシミュレーションで検証しました。これらの予防策効果の実効再生産数推定値をベースに、モバイル空間人口流動データとSEIRモデル、さらには進化的探索アルゴリズムを用いて東京都の感染者数の推移を予測しました。その結果、「飲食店の営業は20時まで」をはじめとした4つの施策を実施すると感染者数は減少に転じることが判明し、実際にこれらの施策を実施したことで感染の波が収束しました。

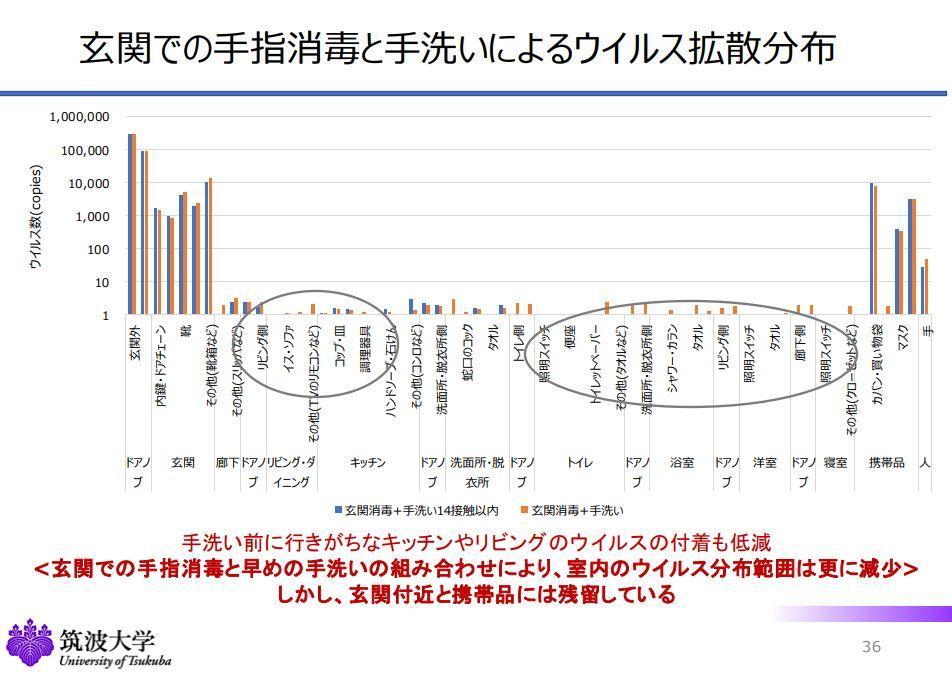

以上のほかにもさまざまな事例を紹介した後、倉橋教授は家庭内接触感染リスクを推定した事例について話しました。この事例では感染場所を一般家庭と想定したうえで、住人が帰宅してからの振舞いをシミュレーションして、ウイルスが家庭内で伝播する様子を明らかにしました。その結果、玄関での手指消毒と手洗いを実施することでウイルスの拡散を抑制できることがわかりました。

家庭、町、都市といった人口規模の異なるAIシミュレーションを実施してきた倉橋教授は、これらのシミュレーション結果を相互に補完しながら、ミクロからマクロの社会現象を解明するアプローチとして多層社会システムモデルを提唱しました。このモデルの有効性は、さまざまな局面における新型コロナウイルスの感染予測が感染対策に役立てられたことである程度は立証されたと言えるでしょう。

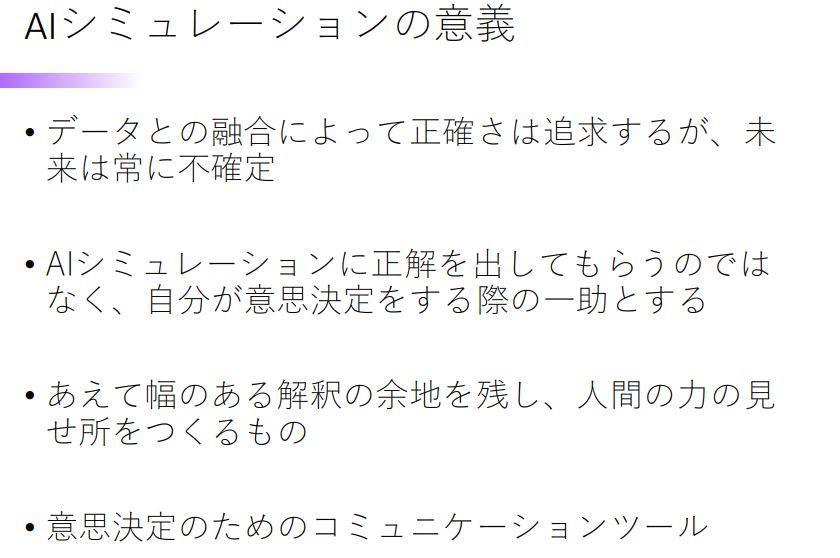

最後に倉橋教授は、AIシミュレーションの意義として以下のスライドに示されたような4項目を挙げました。これらの項目の根底にある姿勢とは、AIは人間が意思決定を行う際のツールに過ぎず、AIに回答や解決を求めるべきではないというものでしょう。

SAVSによる問題解決と問題創出

2人目の登壇者である北海道大学大学院情報科学研究院所属の野田五十樹教授は「AIによる交通サービス設計の可能性 —まだ見ぬ社会を見るために—」と題して、SAVSの事業展開とその可能性について発表しました。

野田教授によると、AI便乗サービスSAVS(Smart Access Vehicle Serviceの略称)とはタクシーのように乗客を希望の目的地に運送すると同時に、路線バスのように一度に多数を乗せられる交通サービスを意味します。こうしたタクシーと路線バスの長所を兼ね備えるためには、AIによる配車と移動経路の最適化が不可欠となります。

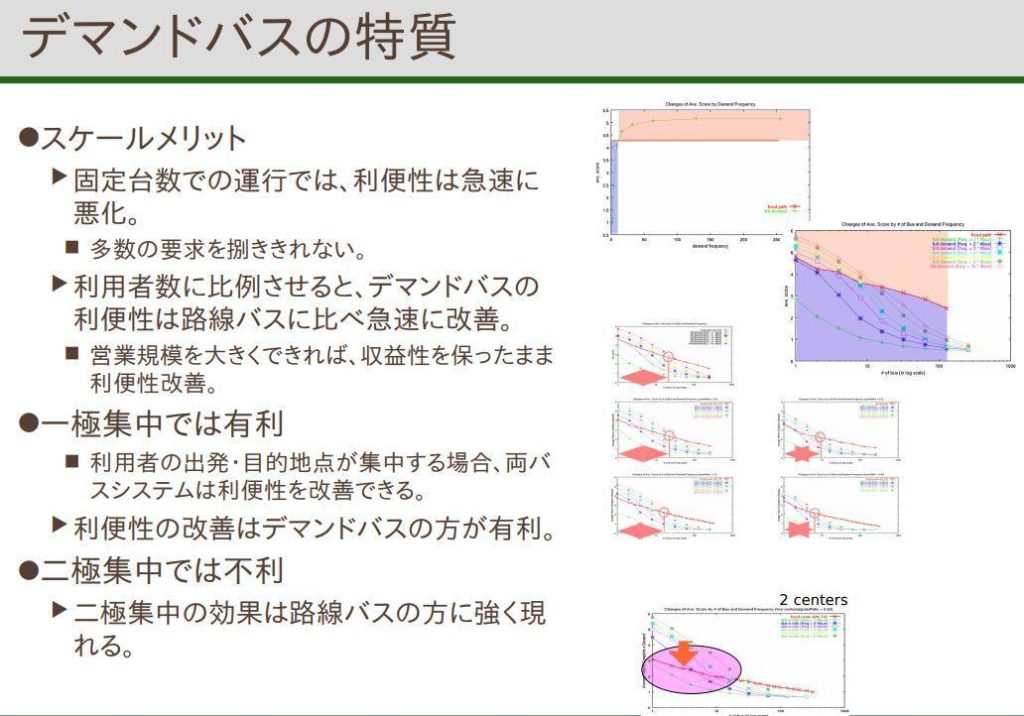

SAVSの実用化に向けた研究は、2001年から産業技術総合研究所から始まりました。研究段階では、固定路線とオンデマンド方式のどちらの移動方法が効率的に輸送できるのかを比較するシミュレーションが実施されました。その結果、利用者数に比例してデマンドバスを増やすと、オンデマンド方式の利便性が固定路線のそれを上回ることがわかりました。ただし、利用者の移動ニーズが二極に集中する場合には、固定路線のほうが効率的なことも判明しました。

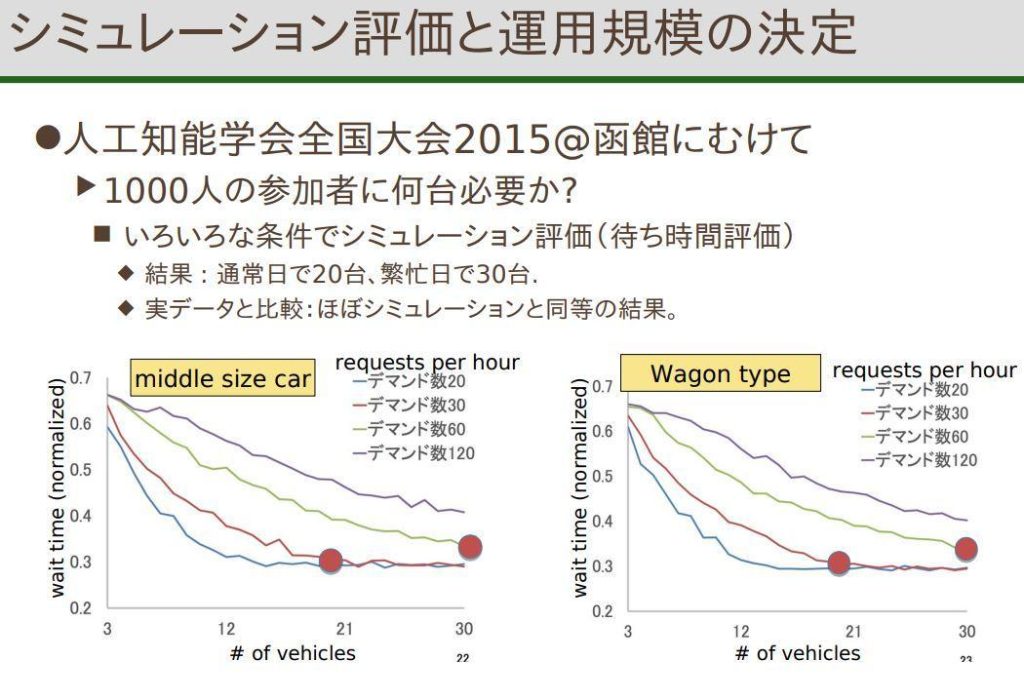

SAVSの研究が始まった2000年代はスマホやクラウドが社会インフラとして定着していなかったので、同サービスを実用化する環境が整っていませんでした。2010年代になって社会インフラが進化したことに伴い、2012年、函館市で実証実験を行う「函館スマートシティプロジェクト」が立ち上がりました。このプロジェクトの一環として2015年、同市で開催された人工知能学会全国大会の参加者1,000人の移動ニーズをSAVSで満たす実験が行われました。この実験における事前シミュレーションでは通常日で20台、繁忙日で30台のSAVS車両があれば1,000人のニーズを満たせると試算されたのですが、実験結果はシミュレーションの想定通りでした。

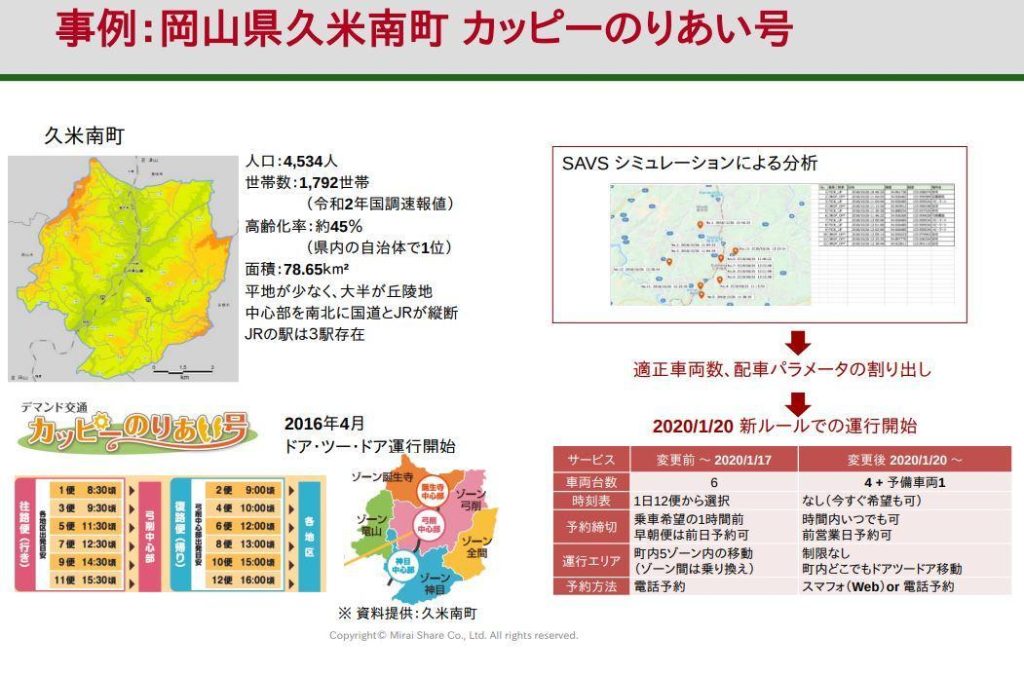

函館市での実証実験を成功させてSAVSの実用化が現実的になったのを受けて、野田教授らは2016年、SAVSの導入を事業とする株式会社未来シェアを設立しました。同社によるSAVS導入事例がすでに全国に多数存在するなか、同教授は岡山県久米南町の「カッピーのりあい号」の事例を紹介しました。同町では以前よりデマンド交通が6車両1日12便体制で運営されており、その運行エリアは5つのゾーンごとに分けられていました。この交通サービスによって蓄積された運行データを使って、SAVS導入のシミュレーションを行いました。その結果、時刻表やゾーンの制限を撤廃しても5両体制でSAVSを運営可能なことが判明したので導入に踏み切りました。SAVS導入以降、コロナ禍であっても利用者が増加し、利用目的もとくに明確な目的のない「その他」が増えたことから気軽に使えるサービスとして定着したと言えます。

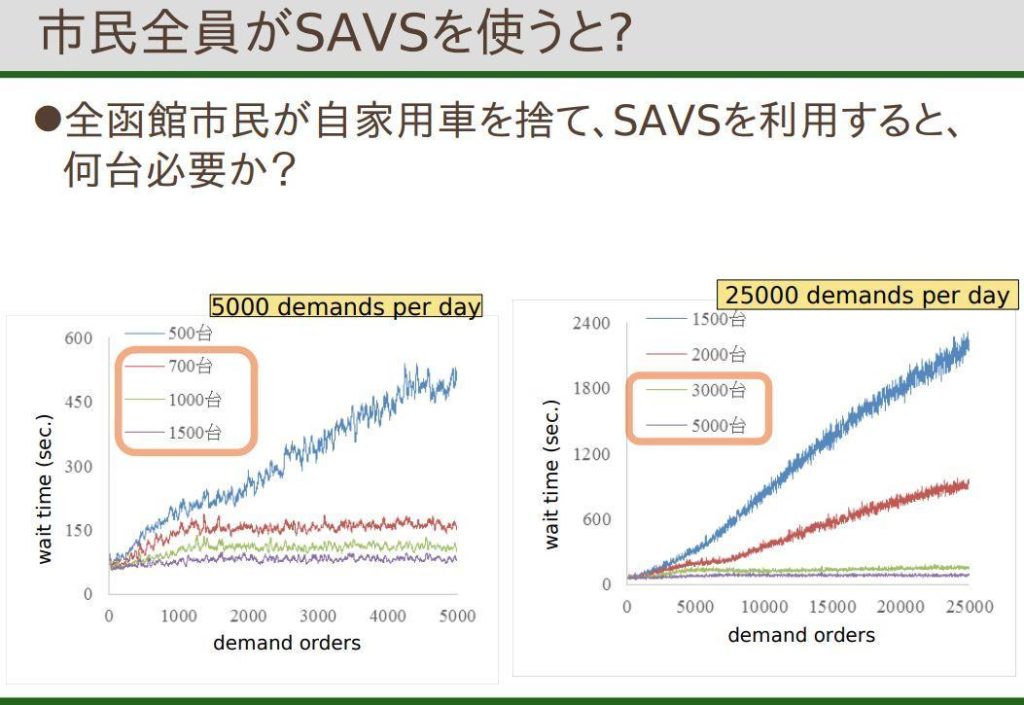

SAVSの強みは、導入前にシミュレーションを実施して運用可能性を評価できることにあります。この強みを生かした野心的な試みとして、野田教授は函館市民全員が自家用車を捨ててSAVSに乗り換えた場合に必要な車両数を試算してみました。その結果、3,000~5,000台のSAVS車両で十分なのがわかりました(以下の画像における右側のグラフ参照)。函館市には現在10万台の自家用車があると考えられているので、自家用車からSAVSへの完全乗り換えが実現した場合、都市計画に大きな影響を与えることになります。

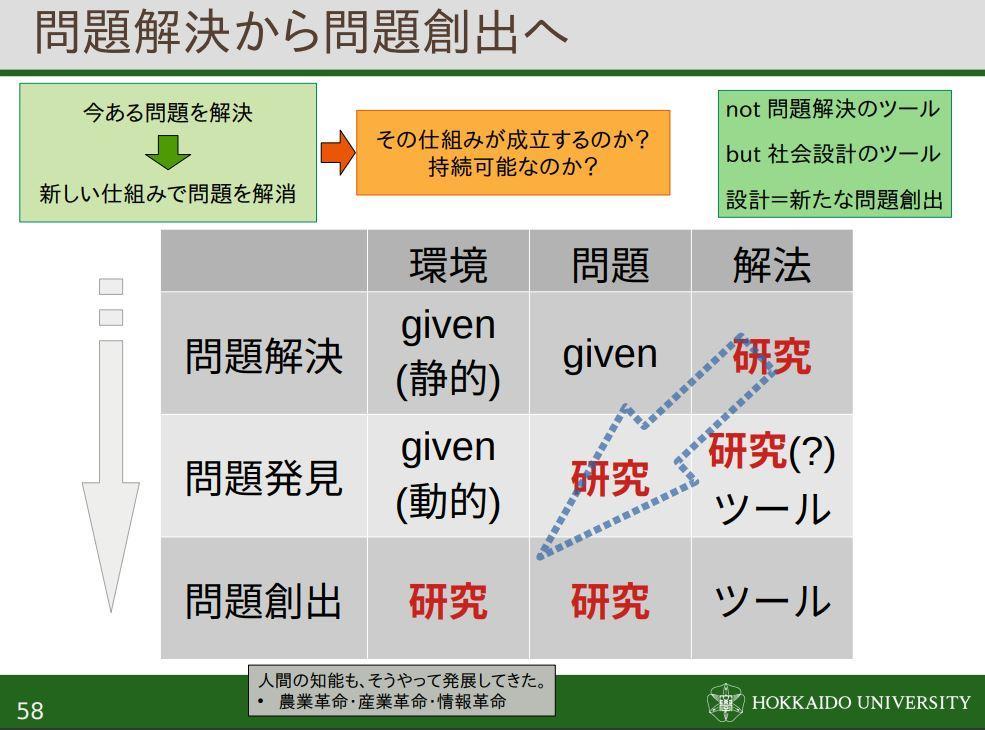

発表の締めくくりとして野田教授は、SAVSの例のように、AIシミュレーションは、問題解決をもたらすと同時に問題創出を行うツールであるべき、と強調しました。こうした問題解決の側面はカッピーのりあい号の事例で見られ、問題創出は函館市に関する野心的な試算にうかがえます。以上のような野田教授の発表をさらに詳しく知りたい場合は、SAVSについてまとめた書籍『スマートモビリティ革命 未来型AI公共交通サービスSAVS』を参照するとよいでしょう。

対話と行動変容のきっかけとなったTES

3人目の登壇者である名古屋工業大学社会工学科所属の中居楓子助教は「対話のツールとしての津波避難シミュレーション」と題して、津波避難シミュレーションを通した住民との対話と行動変容について発表しました。

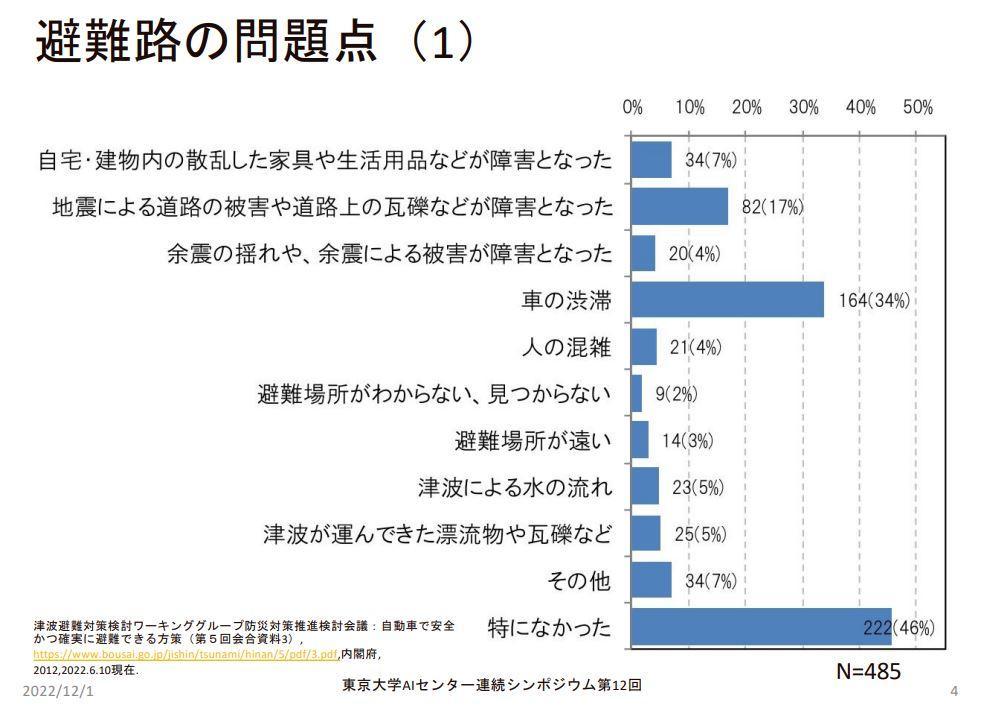

はじめに中居助教は、実際に津波が生じた東日本大震災時の避難行動をまとめた内閣府津波避難対策検討ワーキンググループ作成の資料を紹介しました。その資料によると、避難時の問題は「特になかった」が46%を占めているものの、次いで多かったのが「車の渋滞」の34%でした。さらに津波避難に関する方針をまとめた同ワーキンググループ作成資料では、徒歩避難を原則としながらも自動車避難を検討せざるを得ない場合があることを指摘しています。そして、自動車避難に際しては各地域で合意形成を図る必要がある、としています。それゆえ、津波避難が想定される地域では自動車避難に関する計画を平時より検討する必要があるのです。

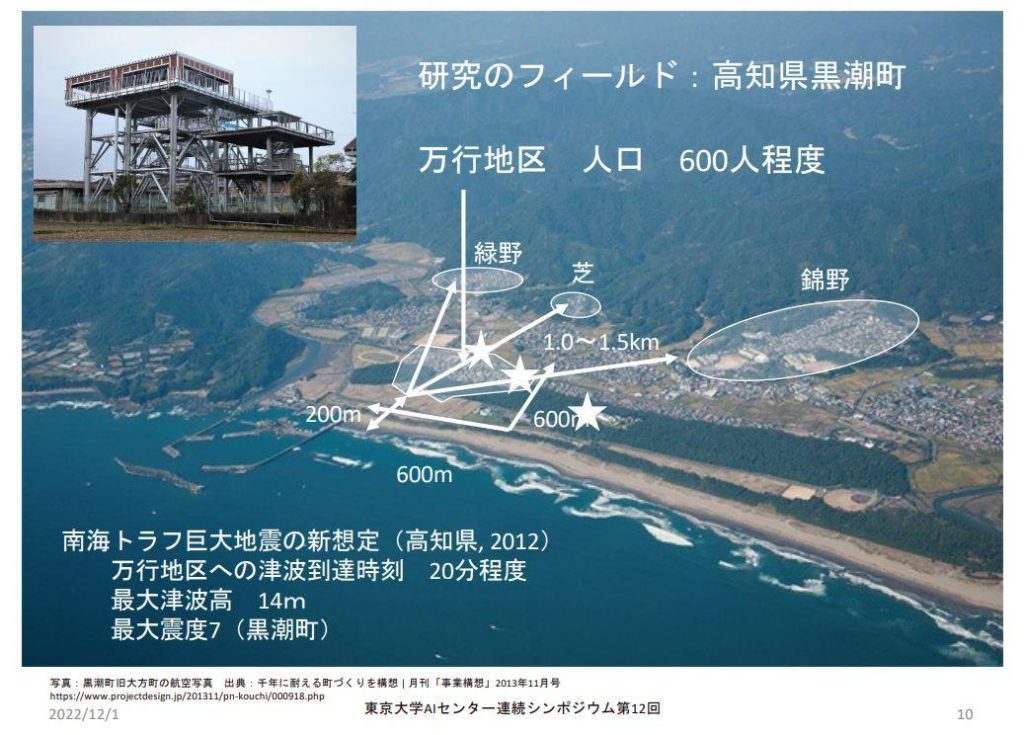

中居助教は、自動車避難計画の見直しと再策定に関わった事例として高知県黒潮町の経験を引き合いに出しました。2017年11月時点で人口11,390人、65歳以上人口が42.3%である同町は、南海トラフ巨大地震が発生した際には津波による被害が想定されています。とくに海岸までの距離が200mである万行地区は、20分程度で津波が到達すると予想されています。この地区周辺の避難場所は1~1.5km離れた3つの高台のほか、付近に設置された3つの避難タワーとなっています。

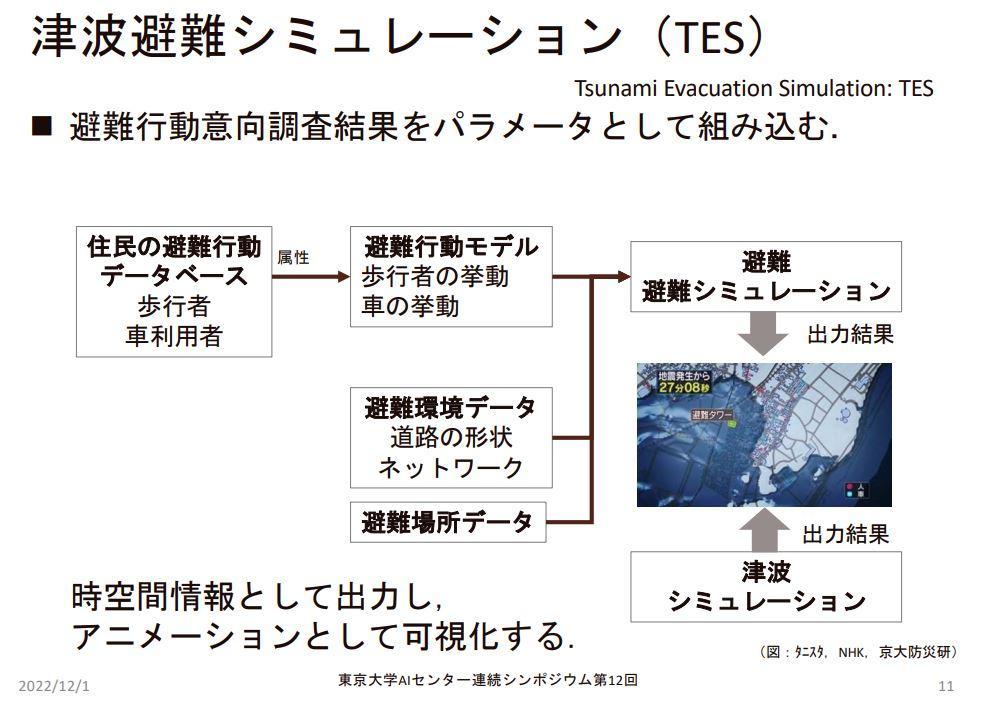

黒潮町の避難計画を見直すにあたり、中居助教が用いたのがTES(Tsunami Evacuation Simulation:津波避難シミュレーションの略称)です。これは同町民を調査して得た避難行動データベースをはじめとしたさまざまなデータにもとづいて作成した避難シミュレーションと津波シミュレーションを重ね合わせて、町民が安全に避難できるかどうかアニメーションとして可視化する、というものです。

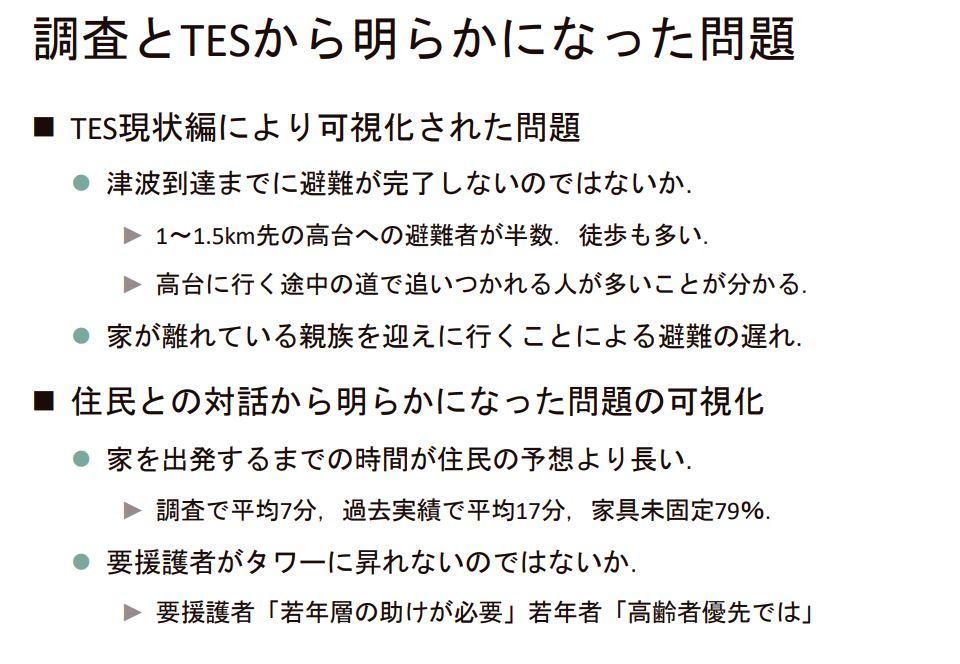

TESを実施した結果、以下のスライドに示されたようなさまざまな問題が明らかになりました。避難計画を見直さないと高台まで避難する途中で津波に追いつかれるのがわかったので、中居助教は町民全員が避難できる方策として「地区脱出が遅い場合,地区内のタワーに避難先を変更」という代替案を提案しました。さらに、この代替案にもとづき、京都府の企業と協力して避難先を変更すべきか判断するための電光掲示板を設置したうえで避難訓練をおこないました。

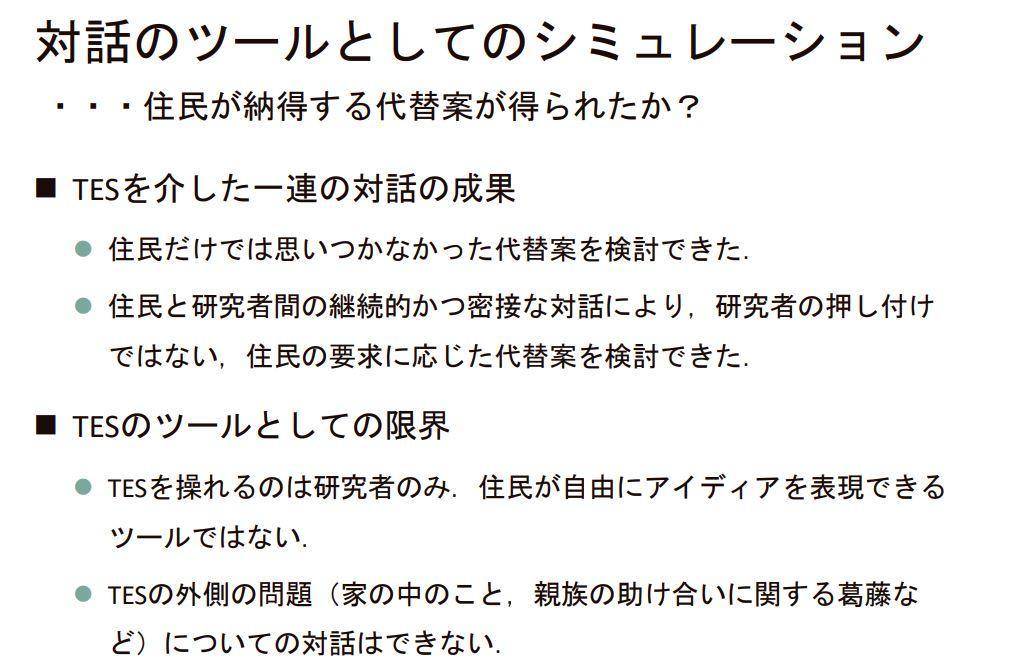

発表の最後に中居助教は、TESをツールとして導入して得られた結果とその限界について話しました。同ツールを用いた黒潮町民との対話の結果、ある町民は非常用持ち出し品を準備するようになり、また避難意識調査時には「逃げない」と答えていた町民が自主的に避難訓練をするようになりました。同ツールによって、町民の意識や行動に変化がみられたのです。その一方でTESを操作できるのは研究者のみであり、町民自身がアイデアを表現できないなどの限界が指摘されました。

複雑な経済的因果関係をAIで解明

4人目の登壇者である東京大学大学院工学系研究科所属の和泉潔教授は「なぜAIによる経済予測が難しいのか?機械学習とシミュレーションの融合による経済的因果分析」と題して、社会経済現象における因果関係をAI技術によって解明する試みについて発表しました。

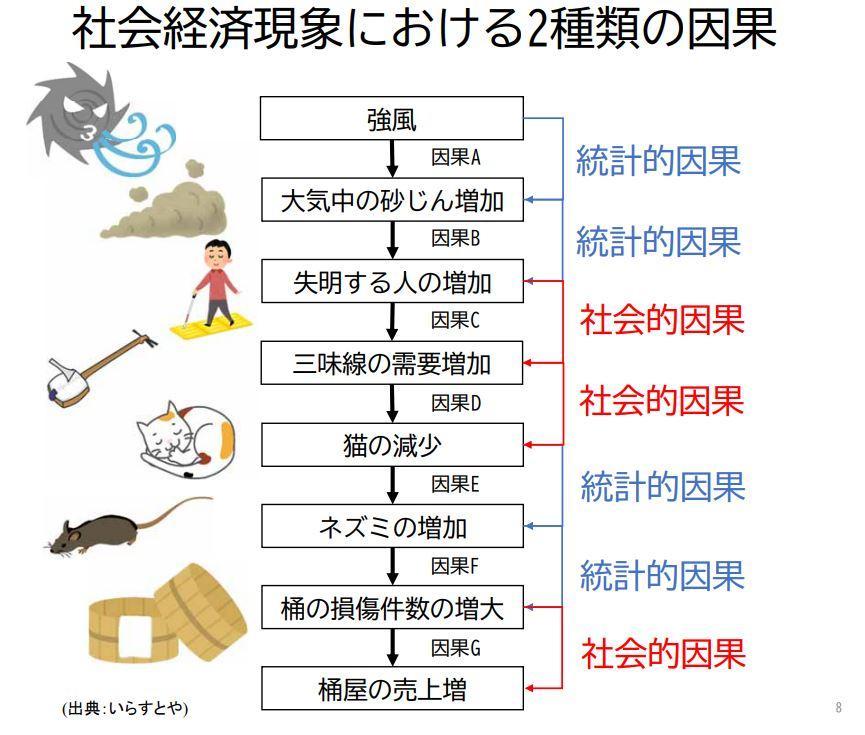

和泉教授によると、社会経済現象の予測が難しいのは統計的因果と社会的因果のふたつが複雑に入り混じっているからと考えられます。前者の因果は物体の落下のような物理的事象の系列を説明するために用いられ、後者は「悪口を言われたので相手を殴った」のような行為の系列において認められるものです。

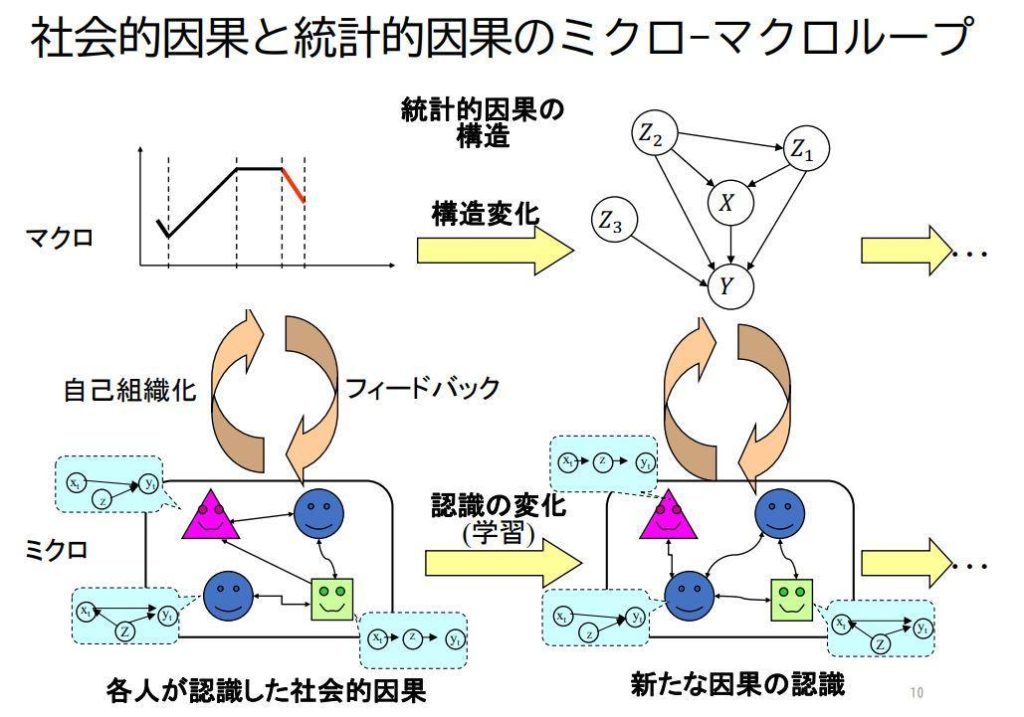

社会経済現象における統計的因果と社会的因果の絡まり合いは、経済活動におけるミクロとマクロの対比から考察できます。例えば何らかの政府発表に対する投資家の反応は、各人ごとに解釈が異なるので社会的因果によるミクロな結果と言えます。そうした投資家の反応が一定以上集まって特定の方向性を持つようになると、株価変動のようなマクロな結果をもたらします。マクロな経済活動は統計的に分析可能なので、統計的因果によって語られます。こうしたマクロな経済活動は再び投資家の反応を引き起こすことで、社会的因果の発端となります。そして、新しいミクロな反応は再びマクロな方向性を持つようになります。このようにして、社会的因果によるミクロ経済活動と統計的因果で語られるマクロ経済活動は言わばスパイラル状に絡まり合いながらループするのです。

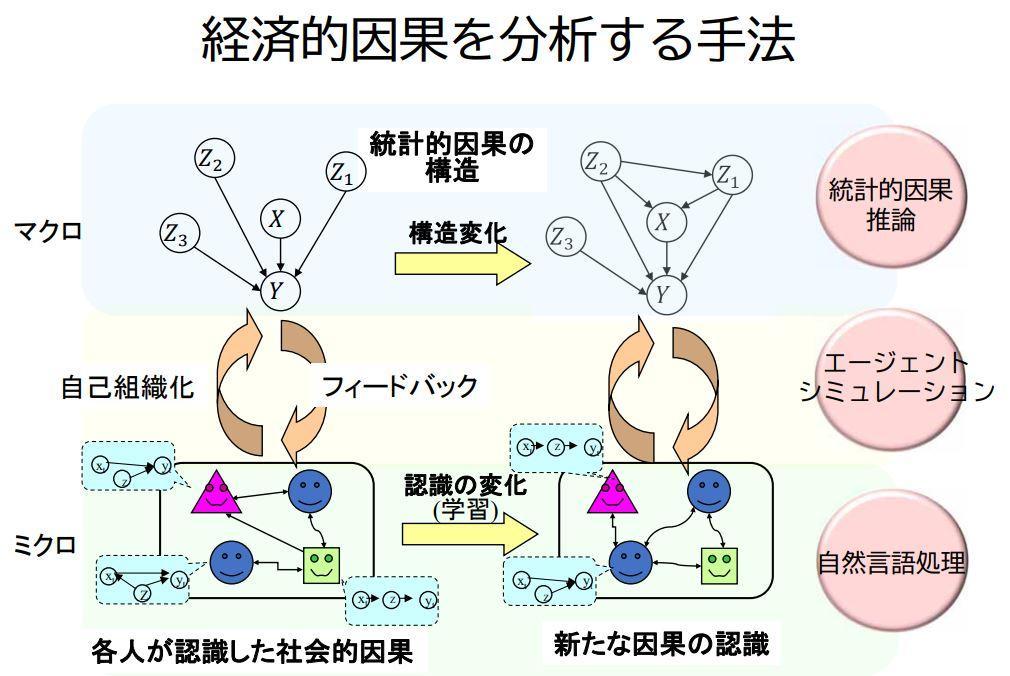

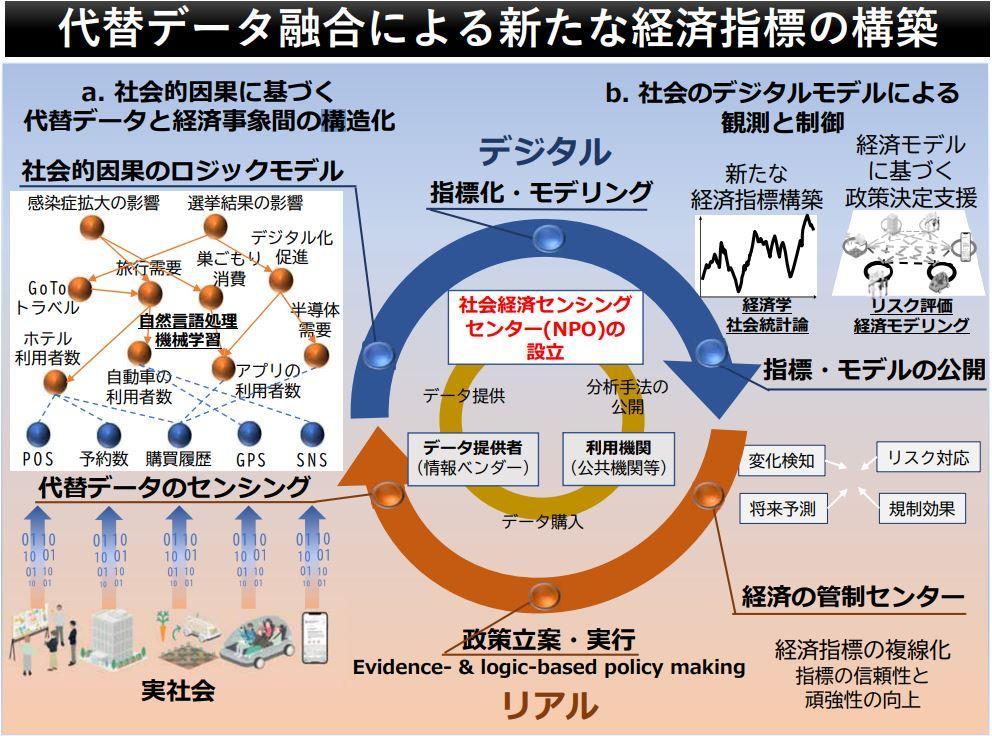

和泉教授は、以上のような社会経済現象における因果を解明するために、経済活動の規模に応じて適切な分析手法を使い分けることを提唱します。具体的には市場のミクロな反応の分析には自然言語処理、ミクロな経済活動からマクロな傾向が創出される過程の分析にはエージェントシミュレーション、マクロ市場の構造変化分析には統計的因果推論が有効と考えられます。

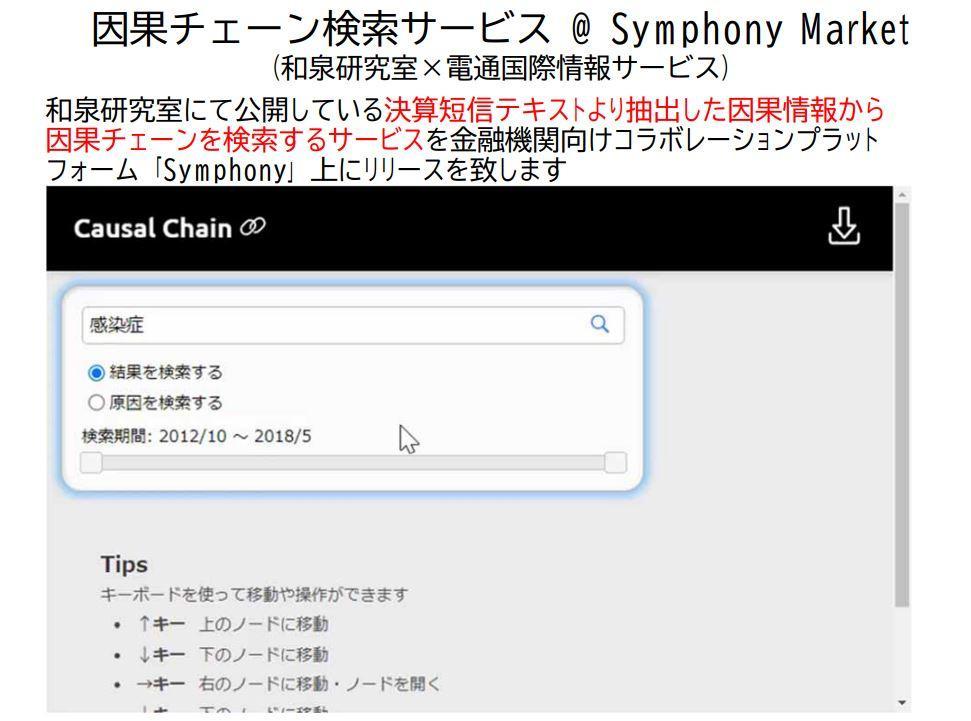

市場の反応を分析する自然言語処理については、和泉教授は電通国際情報サービスと共同して「因果チェーン検索サービス」として具体化しました。このサービスは、例えば「感染症」とキーワードを入力すると、そのキーワードから引き起こされる市場に対する波及効果がテキストボックスの連鎖として表示されます。同サービスは、2012年10月から2018年5月の決算短信を収集して得られた社会的因果関係1,07,542個にもとづいて動作しています。

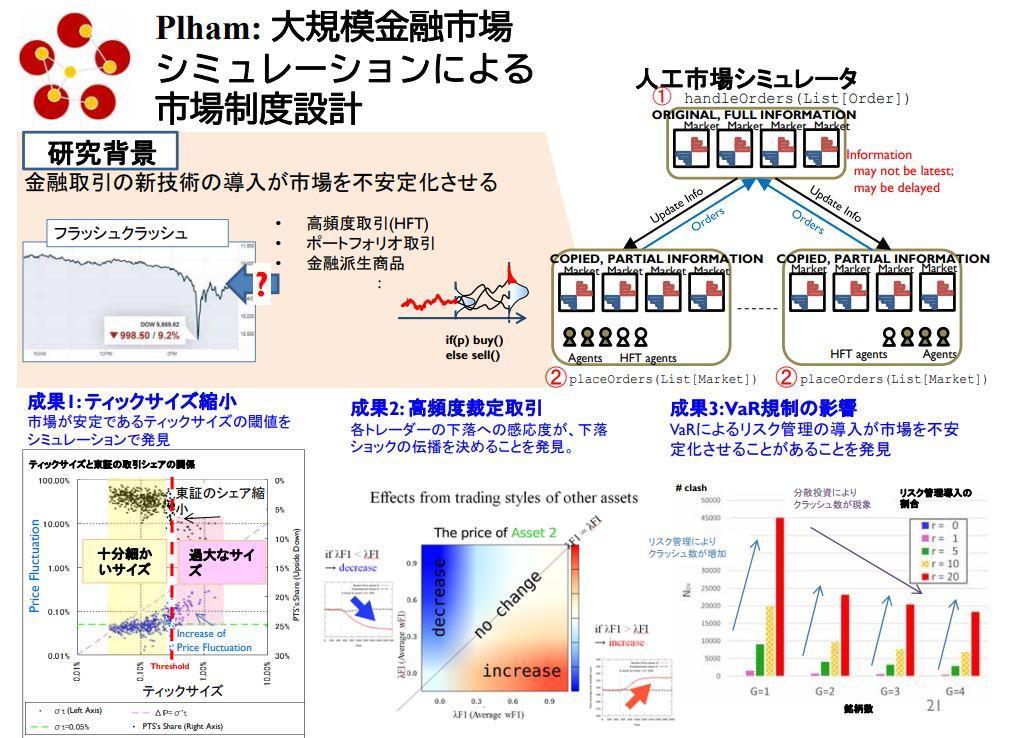

市場におけるエージェントシミュレーションの事例としては、和泉教授は5万のエージェントが100銘柄の株を取引する人工市場をシミュレーションしたことを報告しました。このシミュレーションでは、瞬間大暴落が再現できました。同教授は、市場をシミュレーションするシステムとしてPlhamも紹介しました。同システムを使えば、例えば金融商品における価格変化の最小単位を意味するティックサイズを変化させたり、高頻度裁定取引を導入したりした時の市場の変化をシミュレーションできます。

マクロ市場を統計的因果推論する手法としては、和泉教授は社会経済センシングセンター構想を挙げました。この構想は、オルタナティブデータと総称される従来は市場分析に使われていなかったSNSテキストデータ等を用いて市場動向を統計的に推論するというものです。こうした推論から株価のような伝統的経済指標とは異なる新たな経済指標も創出して、経済政策を立案・実行していくことも考えられています。

発表の最後に和泉教授は、以上の社会経済センシングセンター構想を実現するために政府が民間のビッグデータをまとめて公開する専用ポータルサイトを新設することを日本経済新聞の記事を引用するかたちで紹介しました。このポータルサイトは2023年1月に試験運用を始める予定ですが、このアクションを提言した「ビッグデータ等の利活用推進に関する産官学協議のための連携会議」の構成員には同教授が名を連ねています。

和泉教授の発表後、登壇者4名にホストの松原仁教授と司会の森山和道氏が加わってパネルディスカッションが行われました。ディスカッションで語られた興味深い見解の一部を箇条書きにすると、以下のようになります。

- (松原教授より登壇者全員に質問「予測モデルのパラメータ数をどのように決めたか」に対する倉橋教授の回答)人口のような所与の固定パラメータは、モデルの規模に合わせてその数を決める。推定しなければならないパラメータは、モデルの規模や精度に応じて1日かけてコンピュータで推定値を算出する。こうした推定パラメータをだいたい10~20個使用する。

- (以上の質問に対する野田教授の回答)基本方針として、パラメータの少ないモデルから始めて徐々にパラメータを増やしていた。ある時点でパラメータを増やすのが不要な段階が達するので、その段階でパラメータ数を決定した。また、システムの挙動を司るパラメータについて、その値を幅広く変化させてシステムの基本的性質が分かった後に、現実世界の挙動に近いパラメータ値を与えた。SAVSには大量のユーザデータがあるので、こうしたデータも使ってパラメータを決めた。

- (以上の質問に対する中居助教授の回答)津波避難シミュレーションに関しては、津波を正確に再現することが目的ではなく、津波が生じることで起こる地域の変化を直感的にとらえることが目的なので、パラメータ数を可能な限り小さくしていた。

- (以上の質問に対する和泉教授の回答)パラメータ数は、少なくしても20個は必要だった。パラメータの良し悪しは、株価などの経済データの推移を正確に再現することではなく、データの統計的特徴を再現しているか、という観点から評価していた。現在は複雑な現象を複雑なままでシミュレーションできるようになり、そうしたシミュレーションのパラメータは機械学習によって決定する。

- (「シミュレーション予測結果が現実を変えてしまうことについて、どのように考えるとよいのか」というシンポジウム視聴者からの質問に対する和泉教授の回答)社会経済に関する予測が関係者の行動を変えてしまった結果、予測が当たる可能性もあれば外れる可能性もある。関係者に見せる予測と関係者に見せないそれの両方を用意すると面白い結果が得られるかも知れない。

- (以上の質問に対する中居教授の回答)津波避難シミュレーションに関してはそもそも予測を変えることが目的なので、地域住民の説明会では「この予測を変えるにはどうすればいいのか」というスタンスを取っていた。

- (以上の質問に対する野田教授の回答)「函館全市民がSAVSに乗り換えてみたら」というようなシミュレーションは、未来像を見せてその利便性を知ってもらうためのもの。シミュレーション結果を見せると、競合企業関係者からクレームが入ることがあるが、目指しているのは皆が幸福になれる未来像の提示である。

- (以上の質問に対する倉橋教授の回答)新型コロナ感染のシミュレーション結果から感染予防策を策定する過程で、さまざまな政治的思惑が働くことにより実際の感染予防策が期待したものではないことが多く、忸怩たる思いにかられることがあった。今後重要なのは、シミュレーション結果にもとづいて望ましい選択を導く対話のノウハウなのではないか。

- (和泉教授の発言)シミュレーションを示したうえでの合意形成では、最悪の事態を回避するという方向が有効ではないか。最適状態を目指して合意形成するよりも合意が得られやすいだろう。

- (「今後シミュレーションはどのようになっていくか」という松原教授の質問に対する野田教授の回答)計算技術は今後も進化するだろうが、むしろデータ不足という問題が生じてくる。シミュレーションに活用できるように各種データの整備が重要だろう。

今回のシンポジウムでは、さまざまな事象に関するAIシミュレーション活用事例が紹介されました。そうした事例に共通するのは、AIシミュレーションによって完全な予測や最終的な解決策を算出するのではなく、それを使って人間の対話をうながし意思決定をサポートするという認識です。そして、ツールとしてのAIシミュレーションを適切に用いれば、よりよい未来を選択できるようになるのではないでしょうか。

Writer:吉本幸記