抑圧と解放のあいだで揺れ動く人間社会にAIを正しく導入するための人文学的思索の試み

2022年7月27日、東京大学次世代知能科学研究センター連続シンポジウムの第10回がオンラインで開催されました。今回は「文明・文化の視点から考察する、人間とAIの関係」というテーマで行われました。この記事では4名の登壇者の発表の要約を通して、現代社会に見られる抑圧と解放を認識したうえで、AIを正しく導くヒントを示していきます。

個人の可能性を増幅するAIを目指して

1人目の登壇者である大学共同利用機関法人・人間文化研究機構で理事を務める堀 浩一東京大学名誉教授は、「『文明の死/文化の再生』をもう一度読んであらためてAIについて考える」と題して、文明論的観点からAIのネガティブな側面とポジティブな可能性を論じました。

現代のAIの在り方を論じるにあたり、堀名誉教授は村上陽一郎氏の著作『文明の死/文化の再生』を引用することから始めました。同著によると、人間の奥底には「アニマ」とも呼ぶべき生命活動を推進するエネルギー源があり、アニマが他人や世界と交流するなかで「ノモス」と言われるある種の形式を与える制御力が生じます。このノモスは、さまざまな道具や建造物、さらには文学などにも反映される文化として世界に現れます。こうしたアニマとノモスの拮抗関係を、自己組織化系の数理モデルを用いて説明してみようと、堀教授は試みます。すなわち、個々の人間のカオティックな活動からそれらを統御する秩序変数が形成され、その秩序変数の一部が文化として解釈できるというわけです。同教授は、自身が説く自己組織化的文化観をフリーハンドで描くイラストで視覚的に説明します。

『文明の死/文化の再生』は、「歴史のなかで、文明と名が付くものは多々あるが、それらは、一つの文化の制御力が、それなりの『普遍性』を獲得して、局地的な制御力に支配されている複数の、あるいは多くの文化を併呑し、支配したときに生まれる、と考えてもよいのではなかろうか」と論じています。文化と文明の決定的な違いは、前者が「共同体のアニマのエネルギーとそれが共有する制御力との揺動的な平衡」であるのに対して、後者は「人間の生き方すべてを、『普遍的』と称する制御力の一つの集合が支配」することです。現代社会における文明は、新自由主義に基づくグローバル化と結びついています。卑近なところを見ても、たとえば、我々はプレゼンテーションにおける表現世界をいつの間にかPowerPointという文明の利器によって支配されているのではないか、だから、PowerPointを使うのをやめてみた、と堀教授は言います。

以上のように文明と文化に関する村上陽一郎教授の言説を紹介したうえで、堀名誉教授は第三次AIブーム以降急速に社会実装が進んだ機械学習やディープラーニングに基づくAIは人間を抑圧する文明の側に取り込まれているのではないか、と問題提起します。これらの技術が、不特定多数の人間からデータを収集したうえでその特徴を抽出して、たとえば、「おすすめ」と称して人間を特定の方向(たいていは巨大テック系企業が利益を得る方向)に誘導するように用いられたりしているのは、皆さんがご存じの通りです。

しかしながら、人間の文化的活動を増幅するように作用するAIも考えることができます。その可能性を考えるための一例として、堀名誉教授は「万智さんAI」を取り上げました。朝日新聞社の人が開発した同AIは、歌人の俵万智氏のすべての短歌を学習したものです。同AIを俵氏に使ってもらった顛末を報じた記事によると、俵万智さんは「壁打ち相手としては魅力的だな」という感想を述べています。俵万智さんに置き換わる可能性のある「万智さんAI」ではなく、「壁打ち相手」として俵万智さんが楽しめる「万智さんAI」というのは、一つの方向としてすごく面白いのではないかと堀教授は言います。

堀名誉教授は、万智さんAIに見られるような人間の創造活動を増幅する営みに以前から関心を寄せており、そうした関心は『知の科学 創造活動支援の理論と応用』や『一人称研究のすすめ』という著作に結実しています。さらに慶応義塾大学の諏訪正樹教授が最近著した『一人称研究の実践と理論』も紹介されました。堀名誉教授が説く個性を増幅する道具としてのAIの詳細を知りたい場合は、これらの著作を読むとよいでしょう。

「AI以前の考える機械」の痕跡を歴史に見出す

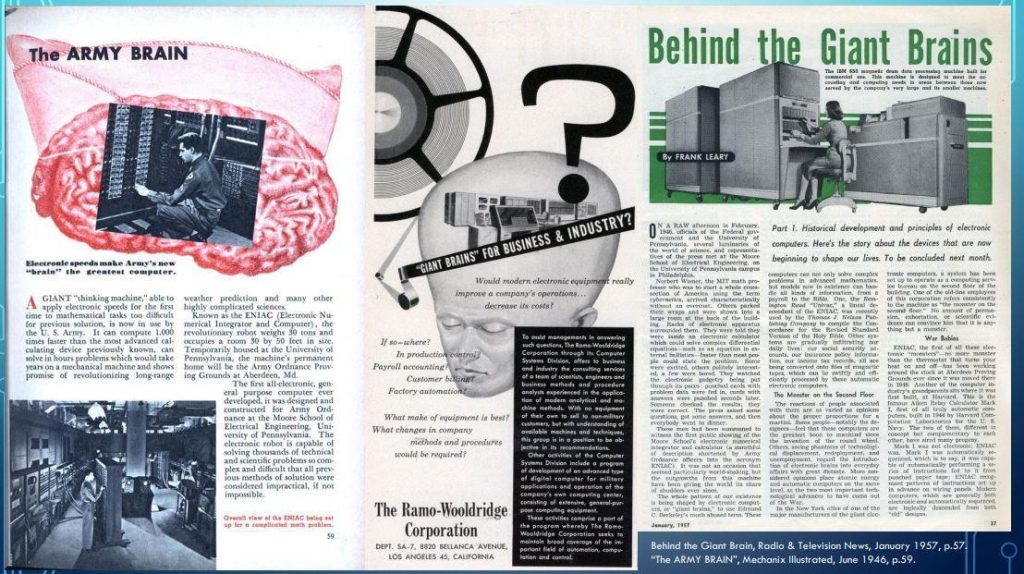

2人目の登壇者である関西大学社会学部所属の杉本 舞准教授は、「人工知能と「機械の脳」」と題して「人工知能」という言葉が誕生する以前に存在した「考える機械」の文化的イメージを回顧する「AI前史」について発表しました。

はじめに杉本准教授は、自身が関わった出版物『コンピュータ理論の起源 第1巻 チューリング』『現代思想2019年5月臨時増刊号 総特集=現代思想43のキーワード』『「人工知能」前夜 -コンピュータと脳は似ているか-』を紹介することでAIを科学史的観点からとらえる同准教授の研究姿勢を示しました。

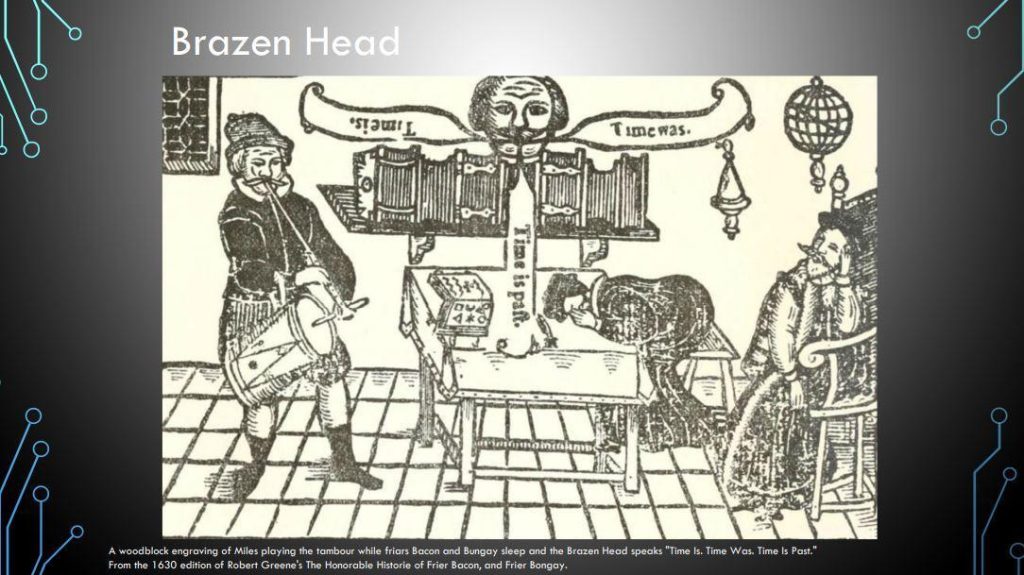

「人工知能」という言葉は1956年のダートマス会議で誕生したのですが、杉本准教授によると「考える機械」に関する記述で古いものは20世紀以前のフィクションに見出せます。例えば、中世末期の学僧ロジャー・ベーコンは、どんな質問も「はい」「いいえ」のどちらかで答えてくれる「Brazen Head(真鍮の頭部)」を所有していたという伝説があります。時代が下り1900年に出版された児童文学『オズの魔法使い』では心のないブリキの木こりが登場し、1920年代にはチェコの劇作家カレル・チャペックが戯曲『R.U.R.』において史上初めて「ロボット」という単語を使いました。

現実に存在した「考える機械」に関する記述では、1928年当時のテック系雑誌における潮候推算機の記事があります。この機械はもともと19世紀後半にケルビン温度を提唱したケルヴィン卿が発明したのですが、記事では「BRASS BRAIN(真鍮の頭脳)」という表現が確認できます。1940年の記事では火器管制装置が解説されており、この時代には複雑な機械に何らかのタスクを遂行させる事例があったことがわかります。また、1930年代にはMITで微分解析機も誕生しています。

1950年代には電子回路によって計算する機械が商用化されるようになり、1946年の記事では黎明期のコンピュータのひとつであるENIACが「The ARMY BRAIN(軍事の頭脳)」という表現で紹介されています。このように計算する機械のメタファーとして頭脳を使うようになった背景には、1949年に出版されたコンピュータに関する啓発書『巨大頭脳:あるいは考える機械』(邦題『人工頭脳』高橋英俊訳、みすず書房)の存在が指摘できます。

コンピュータの動作と脳神経の挙動の類似性に着目されるようになったのは、歴史的には1940年代から1950年代に盛り上がったサイバネティクスに関する研究に起因しています。さらに今日のコンピュータとAIに対する文化的イメージの形成に影響を与えたものとして、映画『2001年宇宙の旅』をはじめとしたSF作品があります。

以上のようなAI前史をふりかえるなかで杉本准教授は、今日のAIにつながる基本概念と研究方針が形成されたのは1940年代から1960年代のアメリカにおける研究開発であったため、この時代のアメリカ文化がAIの歴史的歩みに大きな影響を及ぼしていることも指摘しました。

記号の連なりにとどまらない言語が形づくる空間と歴史

3人目の登壇者である東京大学副学長を務める佐藤健二特任教授は「ことばと人工知能:社会も人間も知性も〈文〉でつくられている」と題して、ことばと人間の関係をさまざまな観点から論じました。

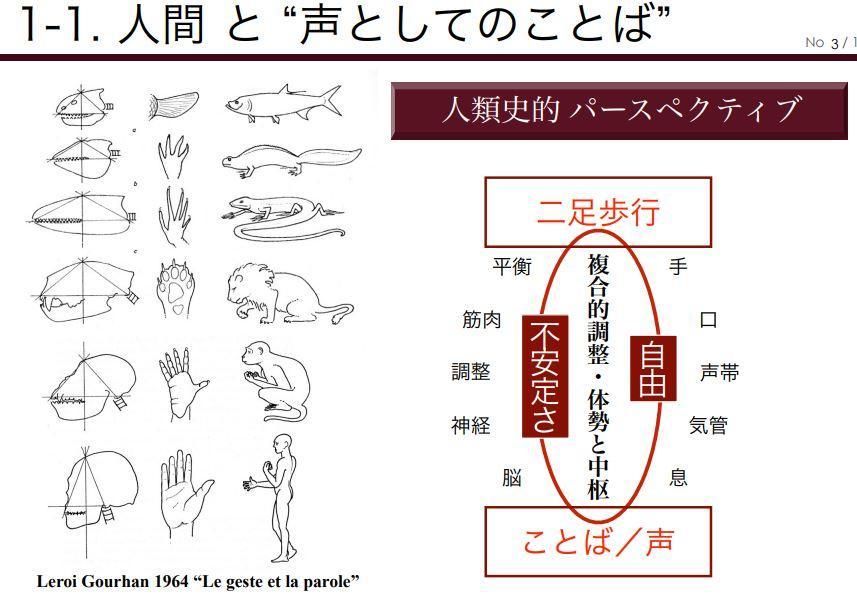

佐藤特任教授は、人間は大脳が発達したことによりことばを発明して、さらに文明を生み出したという学説に意義を唱えることから始めました。同教授は、大脳の発達をうながしたと考えられる二足歩行の開始こそ、ことばの発明の契機だと指摘します。このようにとらえると、ことばはある種の身体的運動の延長から生まれたことになります。

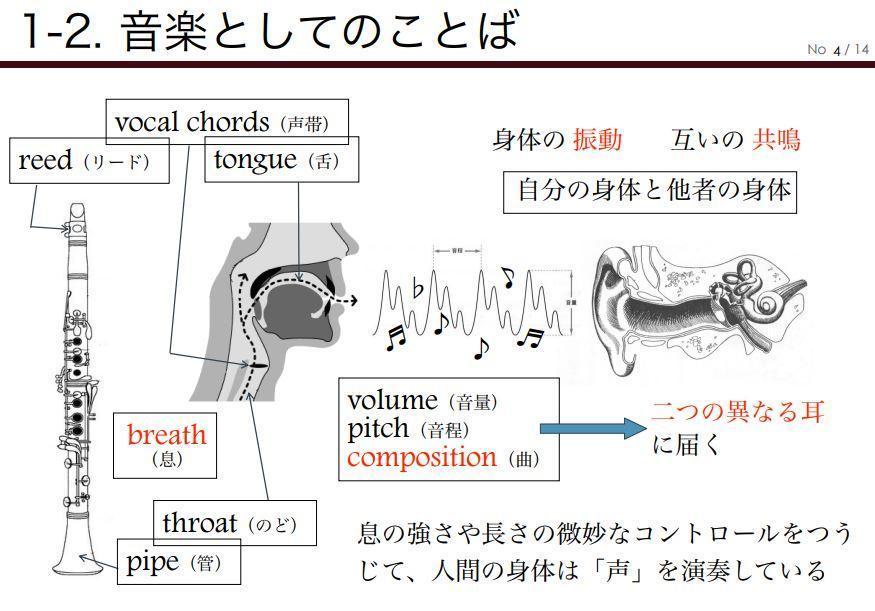

ことばには、空間を伝わる音波という物理的側面があります。それゆえ、ことばは同じく美しい音を発する楽器との類似性を指摘できます。また、ことばは空間を媒介(メディア)として利用するため、意味を伝達するためのある種の容器というよりも、人間を包み込む空間そのものと理解できるのです。

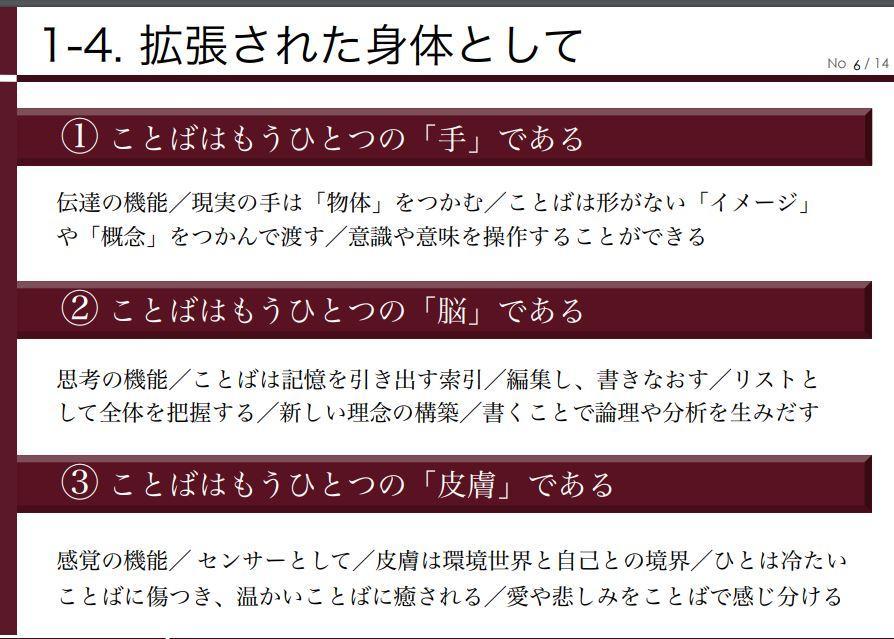

ことばが持つ物理的側面と身体運動的側面をつきつめると、ことばとは「拡張された身体」であるという見方に到達します。この見方は、ことばによってはじめて世界の一部をことばで指示できる物体としてつかめるようになったり(「手」の拡張)、自分の考えを整理できたり(「脳」の拡張)、他人のことばに温もりや冷たさを感じたりする(「皮膚」の拡張)ことから、直感的に理解できるでしょう。

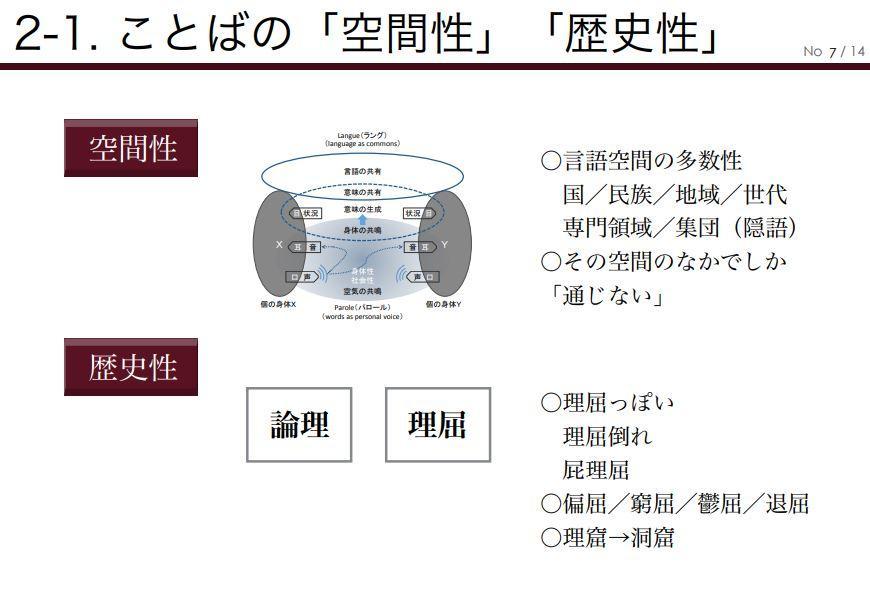

ことばは「空間性」だけではなく、「歴史性」をも備えています。長年にわたって使われることによって、あるいは別な使われかたをしたり、忘れられたりすることで、いくつかの意味が地層のように折り重なっています。例えば英語のlogicの訳語として明治期に発明された「論理」は学術的な文脈でしか使われず活用形が少ない透明性を有するのに対して、17世紀から使われている「理屈」は「屁理屈」「理屈っぽい」のようなネガティブな色づけを有しています。「クツ」の音が、「退屈」「偏屈」「洞窟」などのイメージを連ね、重ねる作用をもつことも切りすてずに考える必要があります。

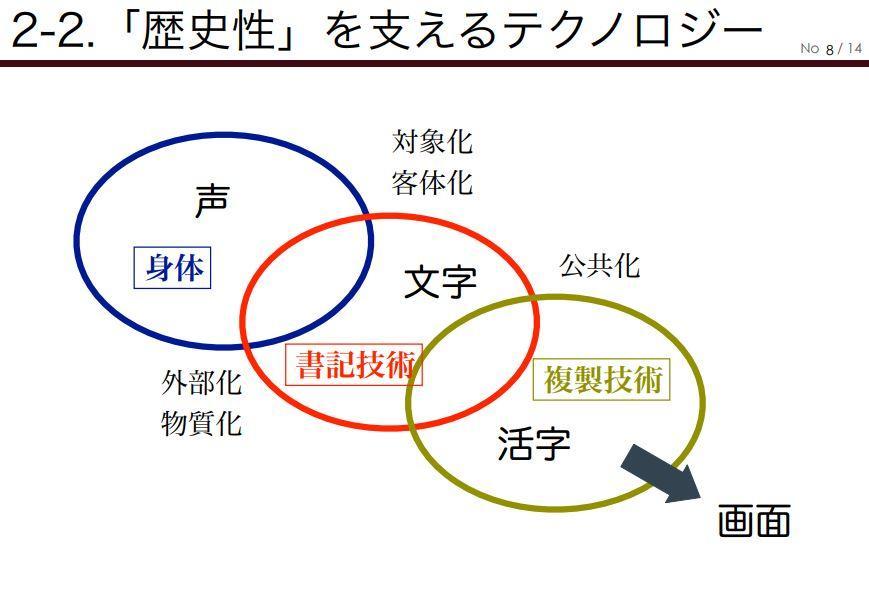

ことばは、歴史をつくりだすテクノロジーとしても機能します。文字が発明される以前は部族の物語は伝承でしかなく、文字が発明されてからは記録として記述され、活版印刷術が登場することで大多数の人々に共有される(国家的な)歴史になったのです。もっともテクノロジーによって、人間の認知の様式が変容してしまうという事実に注意が必要です。こうした事実に関しては、例えば旧ソ連の心理学者アレクサンドル・ルリヤが「声」の文化と「文字」の文化の違いとして研究しています。

メディアのテクノロジー的な特質の違いによる認識の差異は、社会調査における量的調査と質的調査の対立を理解するうえでも重要な論点になるでしょう。この二つの調査の差異は以下の表のようにまとめられますが、佐藤特任教授はこうした一定の差異を切り取って指摘できることを認めながらも、全体を二項対立に集約してしまうことについては、否定的な立場を表明しました。

以上のようにことばと人間の関係をさまざまな論点から論じることで明らかになるのは、ことばは記号のシーケンシャルなつらなりにとどまらずに、人間の認知活動ひいては歴史の形成に深い影響を与え、そうした人間の特質それ自体を生みだし、支えているということです。

最後に佐藤特任教授は、自身のAIに対する印象として「歴史上のすべてのことばを覚えている奇妙な人」と表現しました。この表現は、非常に正鵠を射たものです。というのも、ヒューマンライクな文章を生成することで有名になった大規模言語AIのGPT-3は、インターネット上にある大量の英文を学習したことで誕生したものだからです。同AIはどんな人間よりも英文を学習していますが、ことばのもつ温もりや冷たさを知りません。傷つけたり慰めたり、共鳴したりする力を有していることも知りません。というのも、同AIには身体が欠けているからです。現代の大規模言語AIは、佐藤特任教授が挙げたことばの多くの側面を知らない「奇妙な人(もどき)」に留まっているのです。

AIの社会実装から見るAIの光と影

4人目の登壇者である東京大学大学院情報学環所属の板津木綿子教授は、「AIの文化政治学―消費者として、市民として」と題して世界各地のAI社会実装事例に見られるAIが社会に及ぼす影響について発表しました。

第三次AIブーム以降に普及したAIシステムは、大量のデータを学習したことにより正確な予測や最適値の算出が可能となりました。しかし、学習データに潜在するバイアスをも学習してしまうために、そうしたバイアスにもとづいた判断を下してマイノリティに属する人々に実害を与えてしまうことも知られています。

板津教授は、バイアスにもとづいた判断をはじめとしたAIが社会に悪影響を与えてしまった事例を分類しながら列挙しました。以下ではその一部を紹介します。

AIによる識別管理の⽭先:黒人を差別する再犯予測システム、貧困層の負のスパイラルを生み出すAIシステム、困窮する難民を排斥してしまう難民審査システム

「歴史の勝者」になるためのAI活用:覇権維持・白人の優位性を堅持するためのAI研究開発、行動予測による人間の支配

AI植⺠地主義:労働環境の管理、不適切画像処理に従事する労働者の苦境を報じた記事

AIの⽂化表象に見られるバイアス:AIの文化的イメージにおける父権主義の反復

AIが生み出す消費空間における不公平:与信審査における不公平、AIマーケティングにおける消費者権利の侵害懸念

AI実装による社会への悪影響事例を列挙した一方で、板津教授はAIによって社会をより良くできる事例も紹介しました。そうした事例の一部は、以下の通りです。

社会福祉のためのAI:ホームレス⽀援、(若者、軍人、学生の)自殺願望リスクの算出

AI⽂化空間における抗い:AIによる監視に対する批判、警察の過度なギャング監視の是正

AIによる脱植⺠地主義:データの⾃治区構築、アフリカ諸国の搾取構造の解体

都市のデジタルツイン:バルセロナをはじめとする都市のデジタルツイン構築による交通問題等の解消

(※都市のデジタルツインに関しては、AIセンター連続シンポジウム第7回レポート『データでつながるスマートシティ実現に向けた取り組み』や「第3回 東京都における都市のデジタルツイン社会実装に向けた検討会」で吉村 有司東京大学特任教授が発表した『バルセロナにおける都市のセンシングとデータ利活用』も参照)

以上のように言わばAI社会実装における光と闇を示したうえで、AIは格差助長と格差解消の両方に応用可能だからこそ、AIの利用を正しい方向に導くための人文社会科学的研究の意義は大きい、と発言して板津教授は発表を終えました。

板津教授の発表後、登壇者4名にシンポジウム司会を務めたAIセンターの松原仁教授、さらに東京大学大学院情報学環所属の佐倉統教授がコーディネーターとして加わってパネルディスカッションが行われました。ディスカッションで語られた興味深い見解の一部を箇条書きにすると、以下のようになります。

- (堀名誉教授)一元性あるいは抑圧に向かう現在のAI技術は、多様性増幅に使うことも可能。例えば、人工衛星の異常検知の技術を、異常の検知ではなく、ユニークな文化を表出するための技術として使えるかもしれない。

- (杉本准教授)AI開発史は、多額の資金を投入した経済活動の歴史でもある。経済活動がグローバル化した現在は、AI開発への投資動機が多様性の増進というより、経済的強者(アメリカやGAFA)の都合で主導される一元的傾向が強い。その一方でアメリカにおけるAI研究は、日本と違い同国内での印象が悪いようだ。というのも、歴史的経緯から兵器開発に加担していると思われているから。対して日本は(ドラえもんのような)アニメ・マンガの影響でAIの社会的イメージが相対的に平和的なので、アメリカ人研究者から見ると羨ましいとのこと。こうした日本的AI観を学術的に評価すべき。

- (板津教授)最近日本科学未来館で開催された『きみとロボット ニンゲンッテ、ナンダ?』を訪問したのだが、同企画展を見て日本産ロボットは人間のパートナー・同胞というスタンスが強いのに対して、欧米は(映画『ターミネーター』シリーズで描かれているように)「AIとロボットは敵」という見方が強いのではないかと感じた。

- (佐藤特任教授)1970年代にローマクラブが脱経済成長的なビジョンを提起。脱GDP的な指標が主流にならなかったのは、多種多様な指標をひとつの合成値として算出できなかったから。しかし、現在はAIをはじめとする技術革新により多様な指標を合成できるのではないか。

- (杉本准教授)AIという単語を使わずにAIを描くフィクション作品が存在する。そうした作品例には『老人Z』がある。日本において「兵器としてAI」というイメージがあまり定着していないのは、いわゆる国軍がないからかも知れない。

- (堀名誉教授)現在のAIのイメージは、第三次AIブーム以降の機械学習・ディープラーニングに基づくものが優勢となっている。しかし、AI研究には60年以上の歴史があり、一般の人々にはあまり知られていないかもしれないような多様性がある。そうした「AIの多様性」が復活し始めているように感じる。

- (聴衆からの「冷戦時代と現在のAIに対するイメージの違いについて」という質問に対して板津教授回答)現在のAIは(GAFAのような)多国籍企業が開発して世界展開する点が、国家機密として開発していた冷戦時代とのいちばんの違い。多国籍企業が開発したAIが世界展開された場合に、開発当初の思惑とは異なったコンテクストでAIが消費されたり使われることもあり、こうしたAIの各国における受容は研究テーマとして興味深い。

- (聴衆からの「チューリングテストについてコメントしてほしい」という質問に対して杉本准教授回答)「チューリングテスト」はAIという言葉が発明される前に提唱されたアイデア。AIという言葉が発明されたのは1956年なのだが、チューリングは1954年には死去していた。ゆえに「チューリングは、AIをテストする思考実験としてチューリングテストを考案した」という解釈には慎重になったほうがよい。

シンポジウムの最後に松原教授は、最近の風潮として「AIは人間よりも優れた正解を出してくれる」という誤ったイメージが広がっていることに不安を感じていると述べました。対して今回のシンポジウムで語られたAIのイメージは、使い方によっては人間を抑圧することもあれば、解放することもあるという実情に沿ったものでした。こうした光と影のあるAIを正しく理解したうえで、人文科学研究者だけではなく一般市民がAIの正しい利用に関する議論に加わることによって、人間とAIが共 生する未来が実現するのではないでしょうか。

Writer:吉本幸記