「可動性=変われること」と再定義されたモビリティによって切り拓かれる多元性社会の諸相

2024年6月19日、東京大学次世代知能科学研究センター連続シンポジウムの第17回がオンラインで開催されました。今回は「次世代知能が拓く人が幸せを感じるモビリティ社会」というテーマで行われました。この記事では4つの研究発表を要約することを通して、「可動性=変われること」と再定義されたモビリティが可能とする多元的社会の諸相を明らかにします。

【参考記事】

・東京大学次世代知能科学研究センター連続シンポジウム第3回レポート「AIによるモビリティの刷新が秘める価値観変容の可能性」

・東京大学次世代知能科学研究センター連続シンポジウム第8回レポート「移動の多様な意味と可能性を探求する学際的次世代モビリティ研究の現在地」

・東京大学次世代知能科学研究センター連続シンポジウム第14回レポート「生物と都市に見る多様性から導かれるWell-beingの道すじ」

再定義したモビリティによって人々と社会を見直す試み

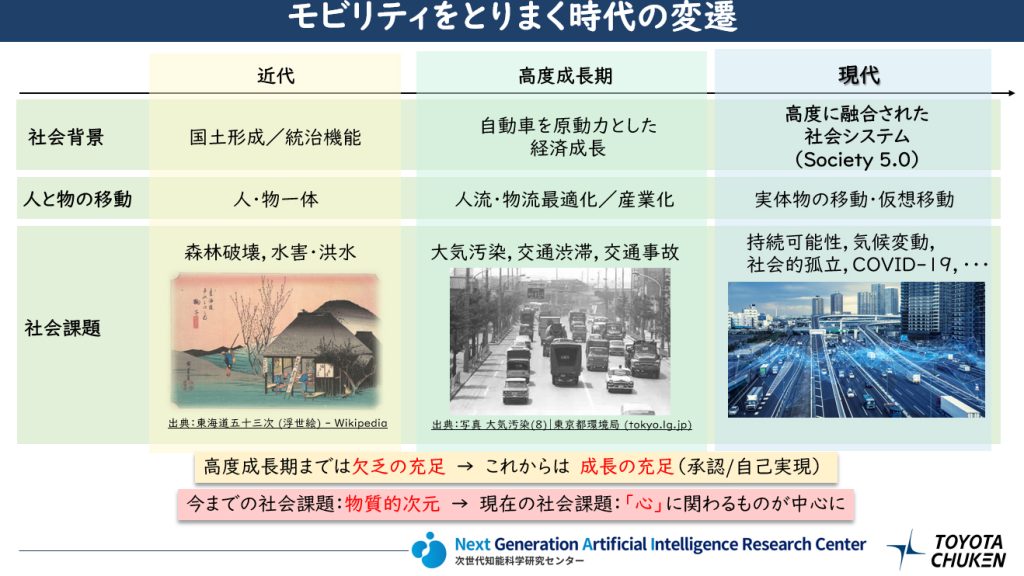

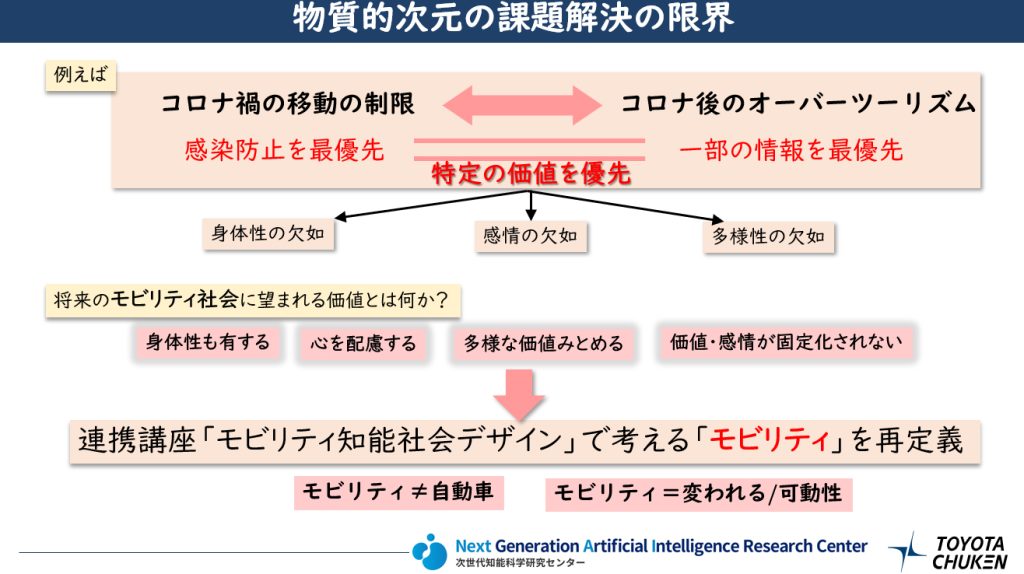

今回のシンポジウムでは次世代知能科学研究センター長を務める國吉康夫教授がシンポジウムの意義について話した後、豊田中央研究所所属の小島祥子氏が全体概要を説明しました。はじめに同氏は、モビリティをとりまく時代の変遷に言及しました。移動とそれをとりまく文化は、時代とともに変わってきました。高度経済成長期までは、移動とは不足した物資の運搬のような何らかの欠乏を充足するために行われていました。しかし、経済的に成熟した現在では、移動とはツーリズムに代表されるような自己承認や自己実現の機会、言い換えれば成長の充足にその意味合いを変えてきました。移動にまつわる意義の変化は、移動における関心が物質的次元から心的次元に移ったとも言えます。

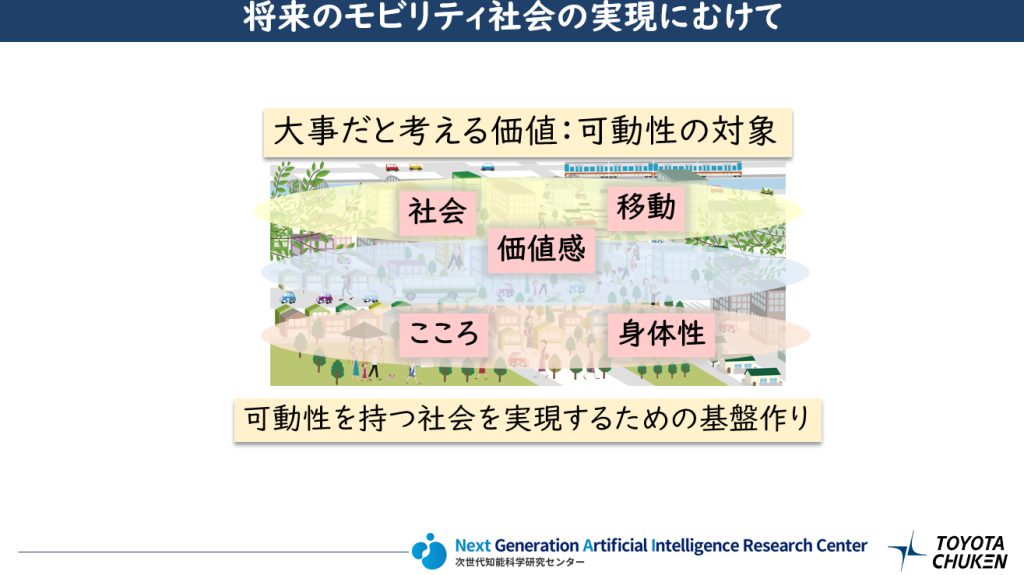

現在における移動の問題は、コロナ禍とオーバーツーリズムに典型的に表れています。前者では移動の制限、後者では過剰な移動と一見すると正反対の事象が認められますが、実のところ、どちらも特定の価値を優先したがゆえに生じたと見なせます。こうした現代的な移動の問題を解決するためには、移動を物理的な位置の推移と従来通りにとらえることを超えて、心や価値観をも変えられることと再定義するのが望ましいのです。再定義された移動=モビリティとは、「可動性=変われること」と定式化できます。

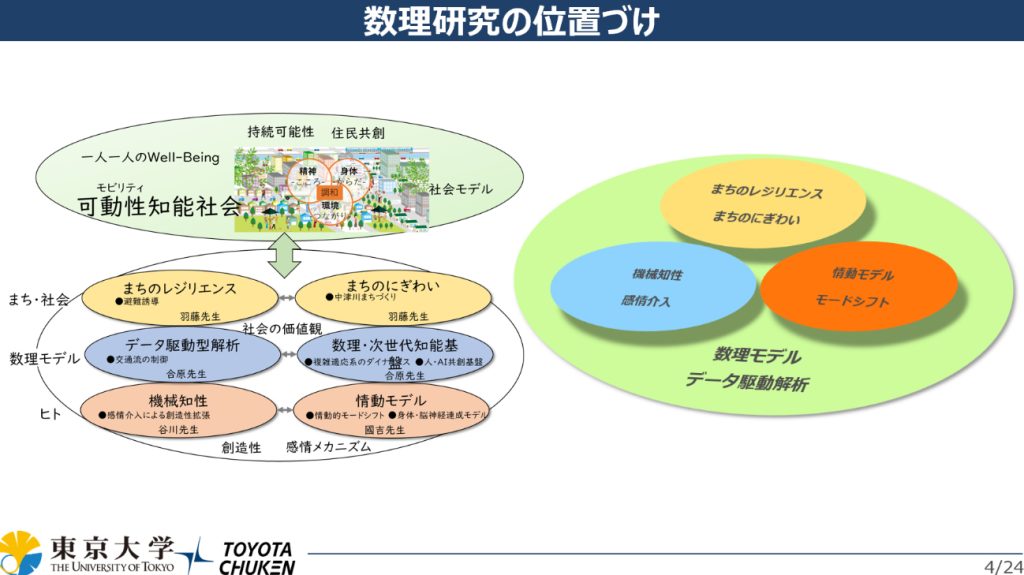

再定義されたモビリティを起点とした考察対象は、多岐にわたります。具体的には移動主体である人間とその心、人間が相互に関わりあう社会、そして人間と社会が変わっていくダイナミクスを記述する数理といったものです。以下に解説する4つの発表は、再定義されたモビリティからさまざまな考察対象を見直した成果なのです。

心のモビリティをつかさどる情動メカニズムの解明

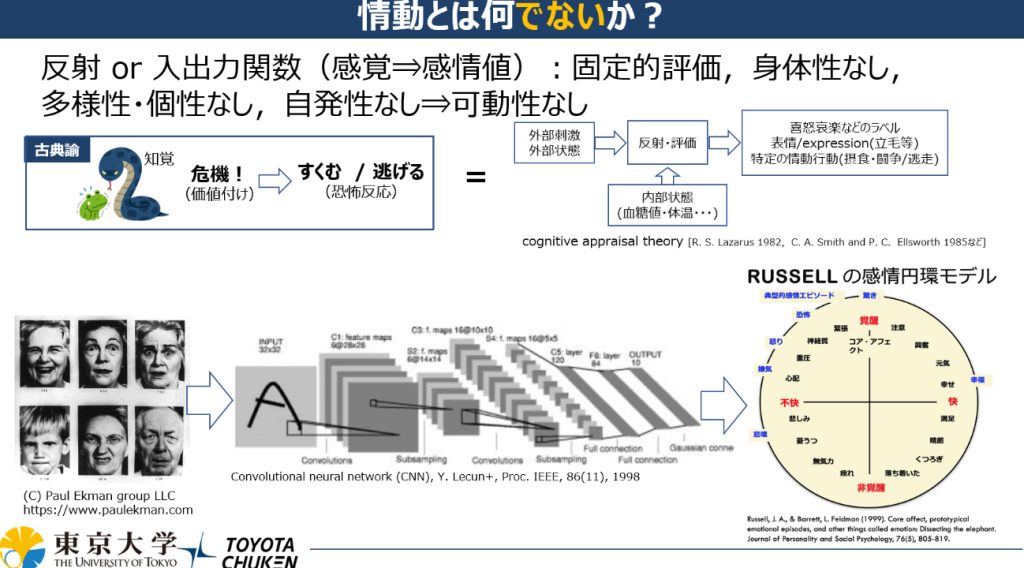

1つ目の発表は、國吉教授がプロジェクトリーダーをつとめた「心のモビリティとしての情動のメカニズム」と題したものでした。この発表では、人間の行為や注意の契機となる情動をさまざまな実験を通して再検討した成果が語られました。はじめに同教授は、情動に関する古典的理論を振り返りました。こうした理論には、同一の刺激あるいは入力に対して、同一の知覚あるいは行為を出力するという共通点があります。この特徴は、人間の顔画像から感情を識別するAIシステムにおいても見出されます。

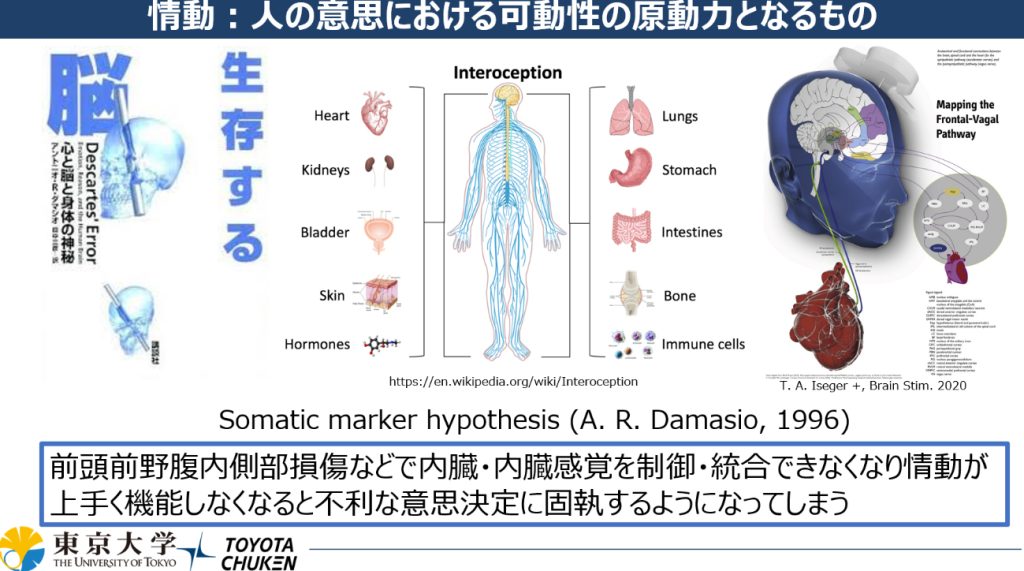

しかし、情動の古典的理論では説明できない現象が多数あります。例えば、神経科学者のアントニオ・ダマシオは著書『生存する脳』などで、脳の前頭前野が損傷すると内臓感覚が制御できなくなり、その結果、情動も機能不全となり健全な意思決定ができなくなる事例に言及しています。この事例は、情動が単純なネットワークによる出力ではないことを示唆しています。

以上のような理論的欠陥を克服するために、國吉教授は、情動を脳と身体、そして社会環境の相互作用によって生じる自己組織的モードシフト機構と再定義しました。この定義におけるモードシフトとは、人間の心身や社会環境の在り方によって、同じモノでも見え方や意味が変わり、そのような知覚変容によって知覚主体の変わりやすさ自体も変わることを意味しています。同教授が率いたプロジェクトでは、モードシフトを惹起する情動の仕組みをさまざまな実験から検証しました。

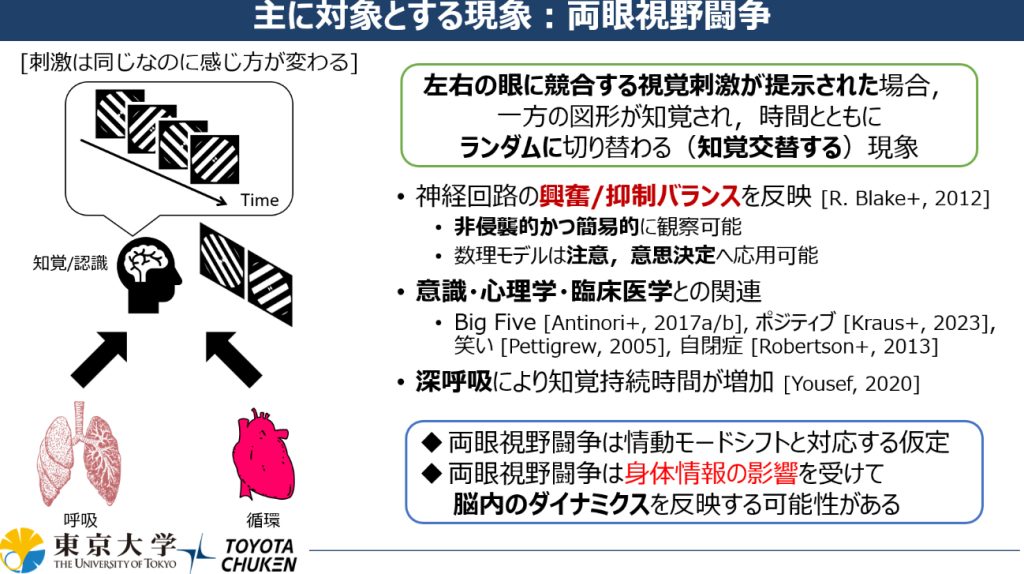

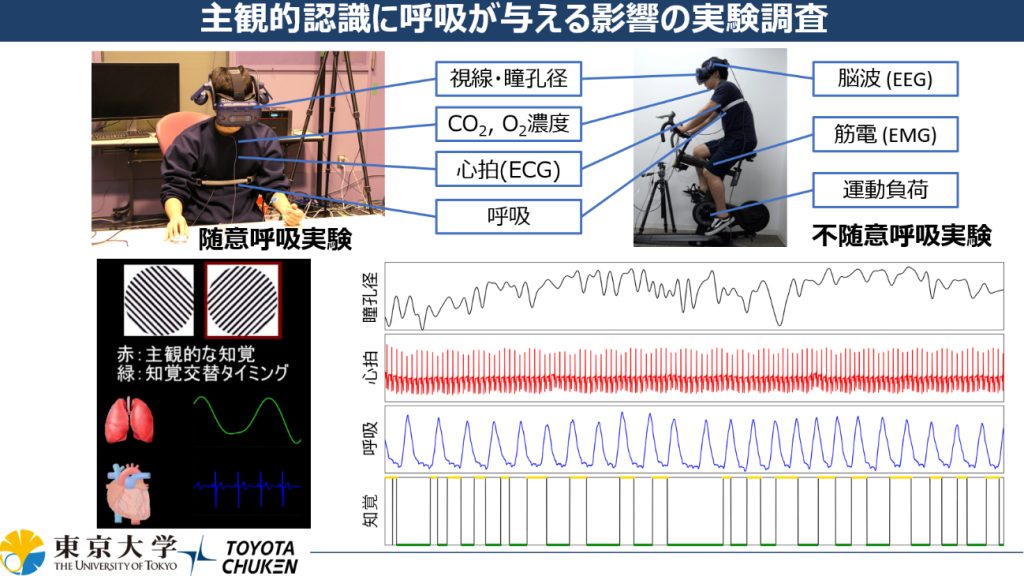

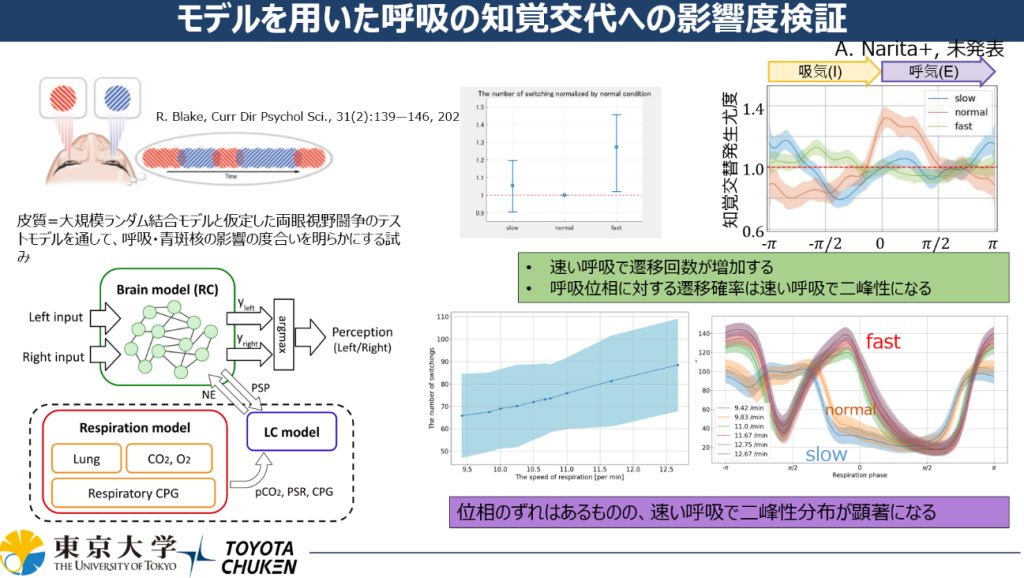

國吉教授に続いて登壇した東京大学大学院情報理工学系研究科所属の金沢星慶特任助教は、両眼視野闘争におけるモードシフトの検証実験について発表しました。両眼視野闘争とは、左右の眼に競合する視覚刺激が提示された場合、一方の図形が知覚されるが、時間経過とともに知覚される図形がランダムに切り替わる現象です。同特任助教が行った実験は、知覚主体に呼吸の変化を起こしながら、両眼視野闘争の知覚交替を観察するというものでした。つまり、両眼視野闘争を観察するモードとして、知覚主体の身体的変化とモードシフトの関係を調べるのです。

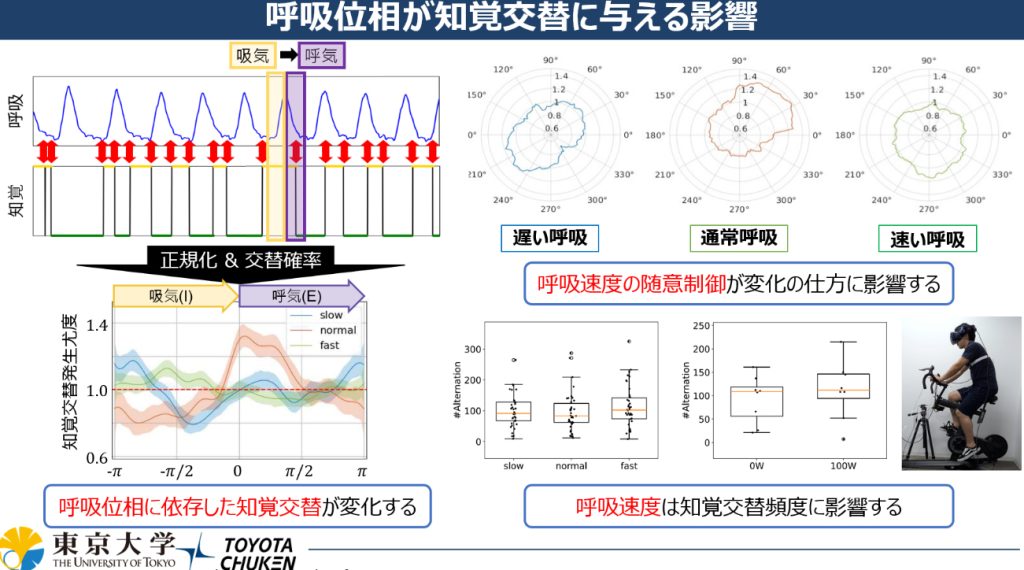

以上の実験の結果、呼吸において吸気から呼気に位相が変化するタイミングで知覚交替が生じやすいことがわかりました。また、呼吸速度の随意制御(意図的な呼吸の変化)は知覚交替の変化の仕方に影響し、呼吸速度は知覚交替頻度に影響することもわかりました。

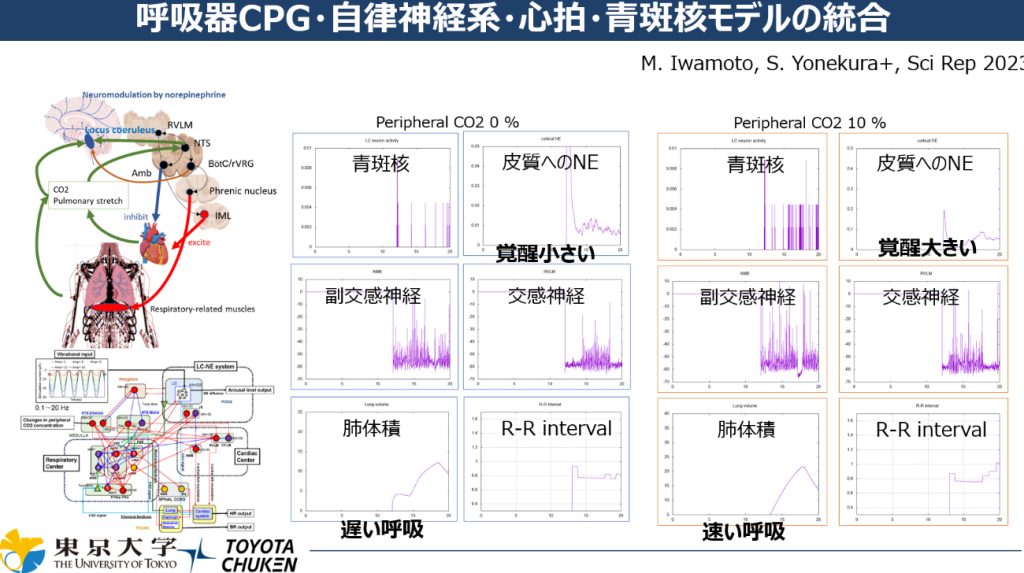

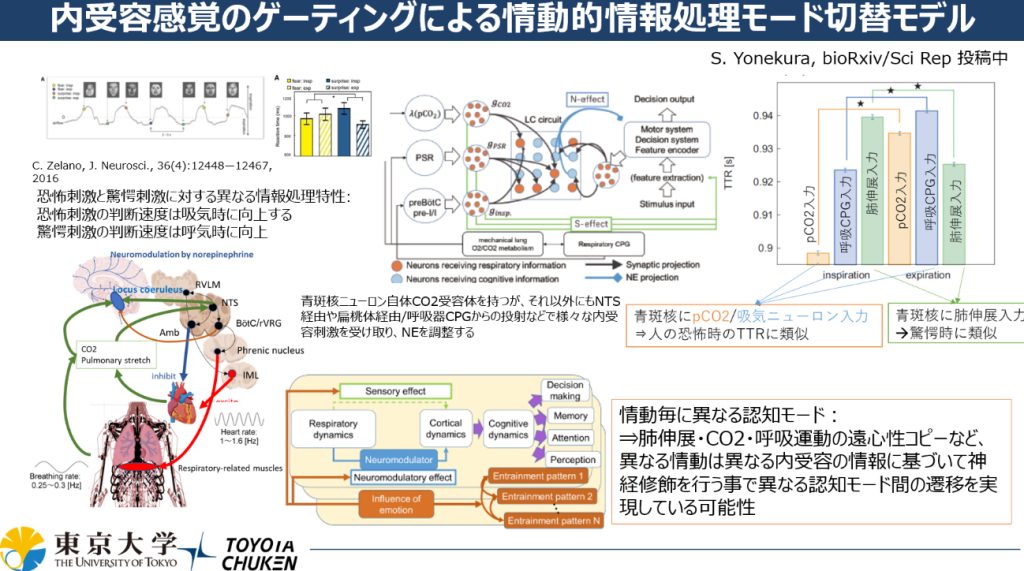

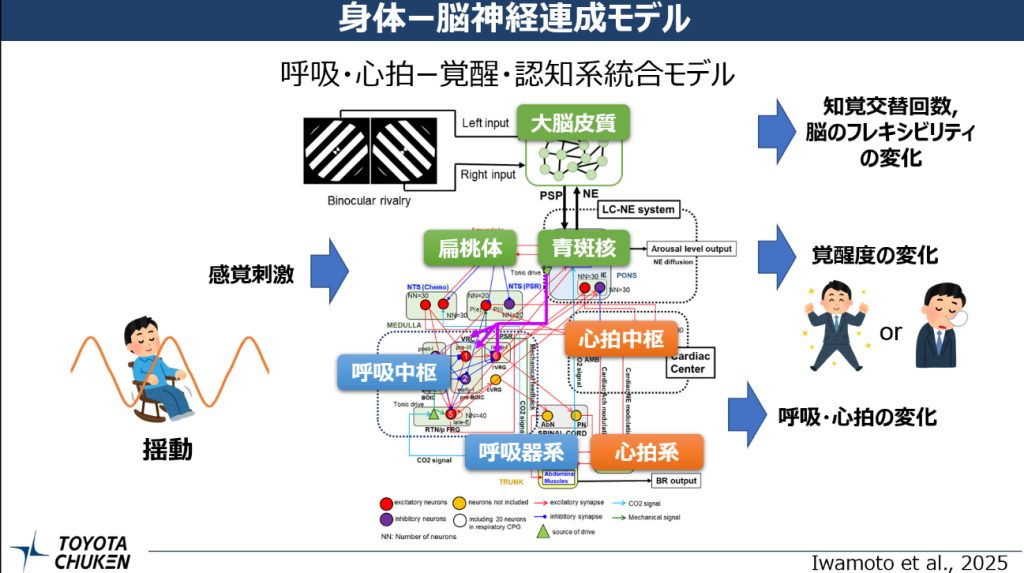

東京大学大学院情報理工学系研究科所属の米倉将吾特任研究員は、金沢特任助教の実験を説明するモデルについて発表しました。同研究員が構築したモデルとは、呼吸器と自律神経系、心拍、そして覚醒レベルなどをつかさどる脳の部位である青斑核を統合したものです。このモデルを活用すると、恐怖刺激の判断速度は吸気時に向上し、驚愕刺激の判断速度は呼気時に向上するという既知の現象を再現できることがわかりました。

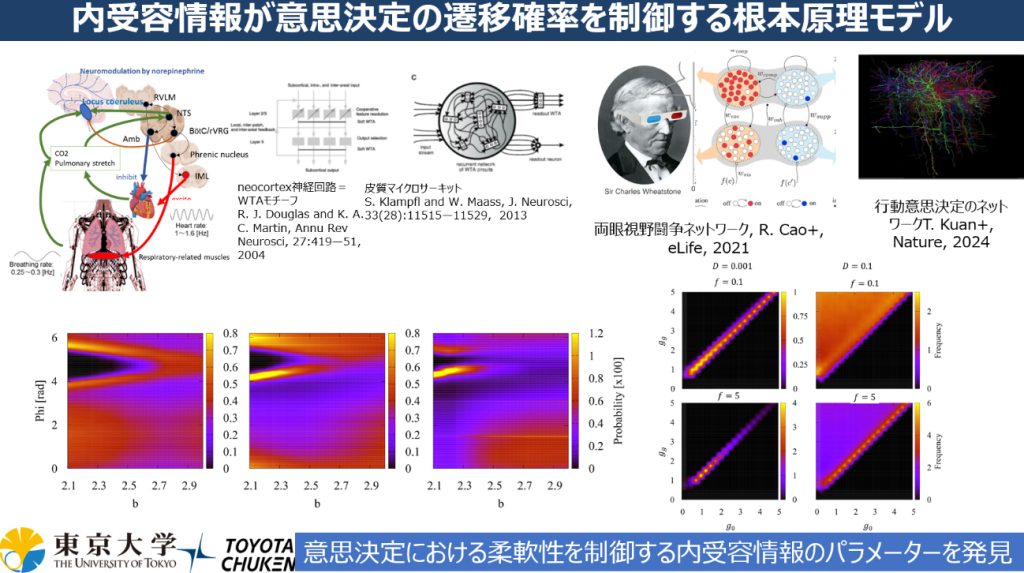

両眼視野闘争については、脳の皮質を大規模ランダム結合モデルと仮定したうえでモデルを構築して、この現象と呼吸の関係について調べました。構築したモデルによるシミュレーションの結果、金沢特任助教が実施した実験と同様に、呼吸の変化が知覚交替に影響することが再現できました。

米倉特任研究員は、以上の情動モデルを使って、さらに行動意思決定に影響を与えるパラメータの特定も試みました。その結果、いくつかの内受容情報が意思決定における柔軟性を制御していることを発見しました。

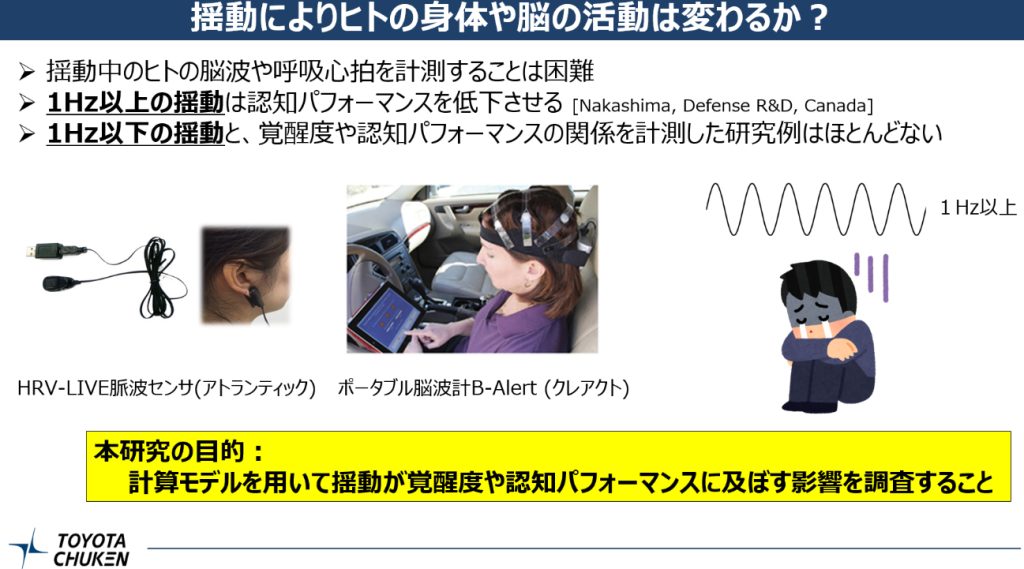

豊田中央研究所所属の岩本正実氏は、揺動が認知パフォーマンスに与える影響について発表しました。このテーマについては、1Hz以上の揺動が認知パフォーマンスを低下させることは知られているものも、1Hz以下の揺動については研究事例がほとんどありませんでした。そこで同氏は、1Hz以下の揺動について、米倉特任研究員が構築したような認知モデル(身体-脳神経連生モデル)を構築して、その影響を調べる実験を実施しました。

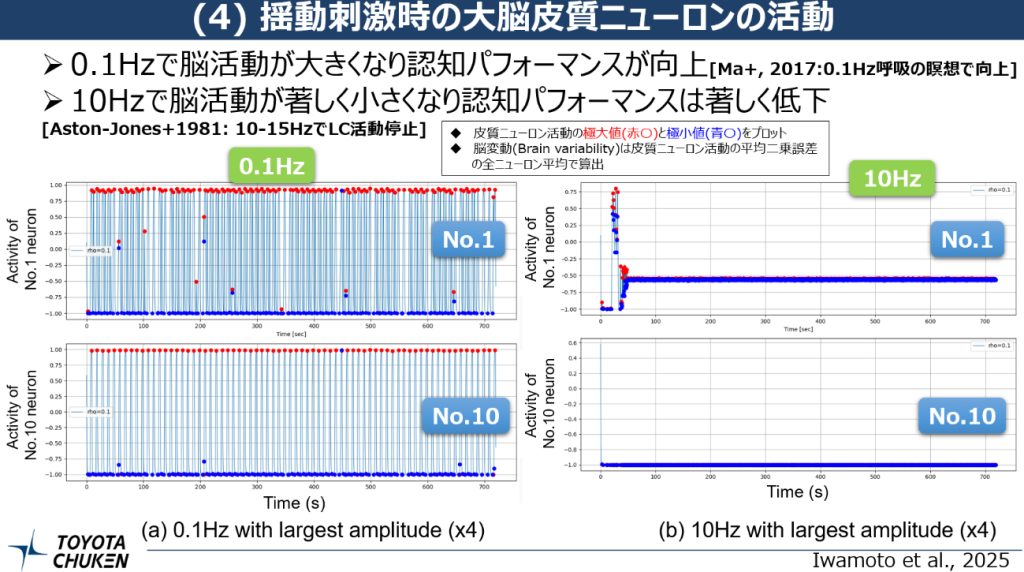

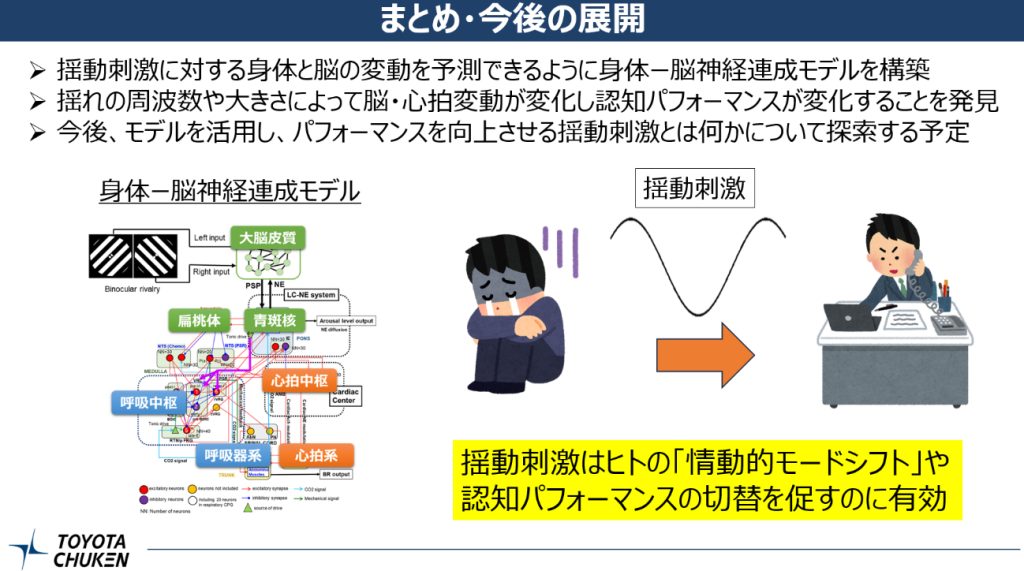

以上のような実験の結果、0.1Hzでは認知パフォーマンスが上昇する一方で、1~10Hzでは低下することがわかりました。この実験結果を大脳皮質ニューロンの活動から観察した場合、0.1Hzではニューロンが活発になるのに対して、10Hzでは活動が小さくなることもわかりました。

岩本氏は、今回の実験結果をうけて、上記の情動モデルを活用して認知パフォーマンスの向上を引き起こす揺動刺激を詳細に特定することを今後の課題と述べたうえで発表を終えました。

機械知性によるコミュニケーション品質向上を探求

2つ目の発表は、東京大学大学院情報理工学系研究科所属の谷川智洋特任教授による「Emotional well-beingを実現するテレコミュニケーション基盤の構築」というものでした。はじめに同特任教授は、ChatGPTをはじめとする対話型AIやVRヘッドセットのようなコミュニケーションに関連するツールを機械知性と総称したうえで、こうしたツールを有効活用すれば、コミュニケーションを促進できる、という問題意識を提示しました。

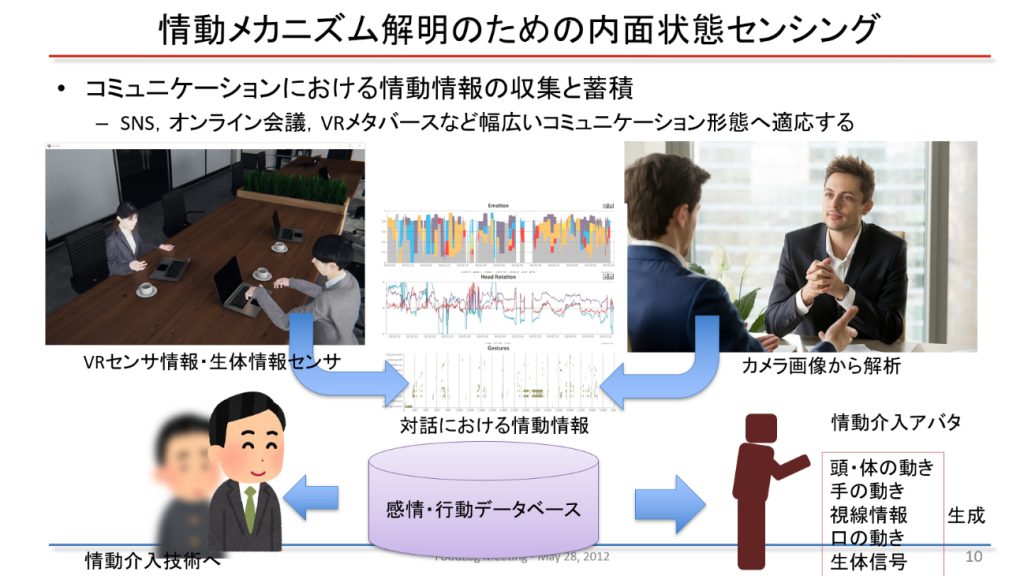

機械知性によるコミュニケーション促進を実現するためには、こうしたツールの使用時に情動の変化を測定することが重要となります。谷川特任教授はコミュニケーション時における内面状態センシングとして、VRセンサや生体情報センサを使う手法と、カメラ画像からコミュニケーション主体の動きや表情を解析する手法を紹介しました。

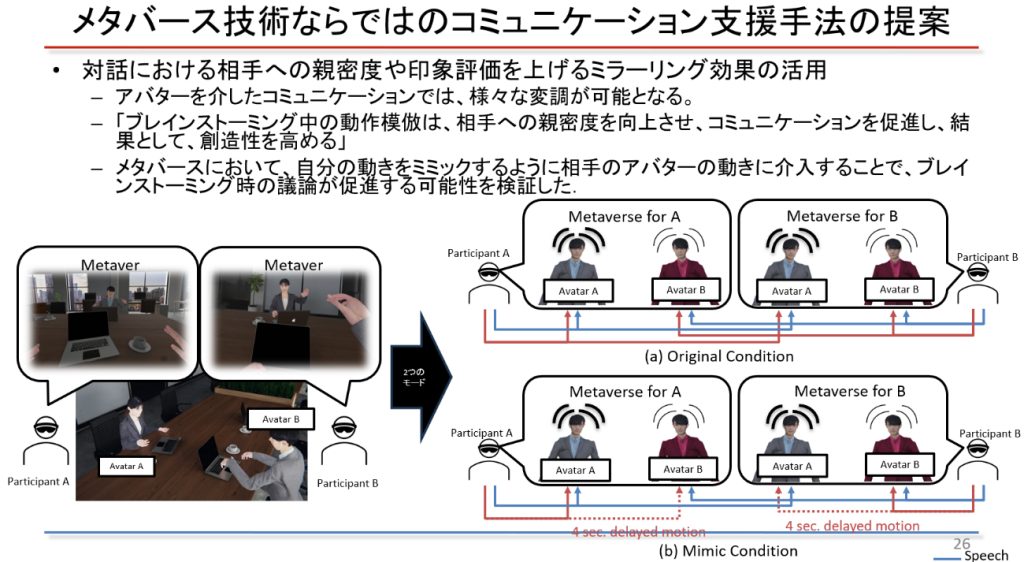

今回の発表では、谷川特任教授はVRヘッドセットによるコミュニケーション促進を実証する試みとして、ミラーリング効果を活用する実験を報告しました。ミラーリング効果とは、対話者の動作や表情をまねることで親近感や共感を生み出すコミュニケーションスキルを意味します。このスキルをVRヘッドセットによって再現する場合、一方の対話者の動作を検知後、その動作を他方の対話者も行っているようにVRヘッドセットに表示します。例えば、対話者Aが手を振ると、少し遅れて対話者Bも手を振っているように対話者AのVRヘッドセットに表示するのです。

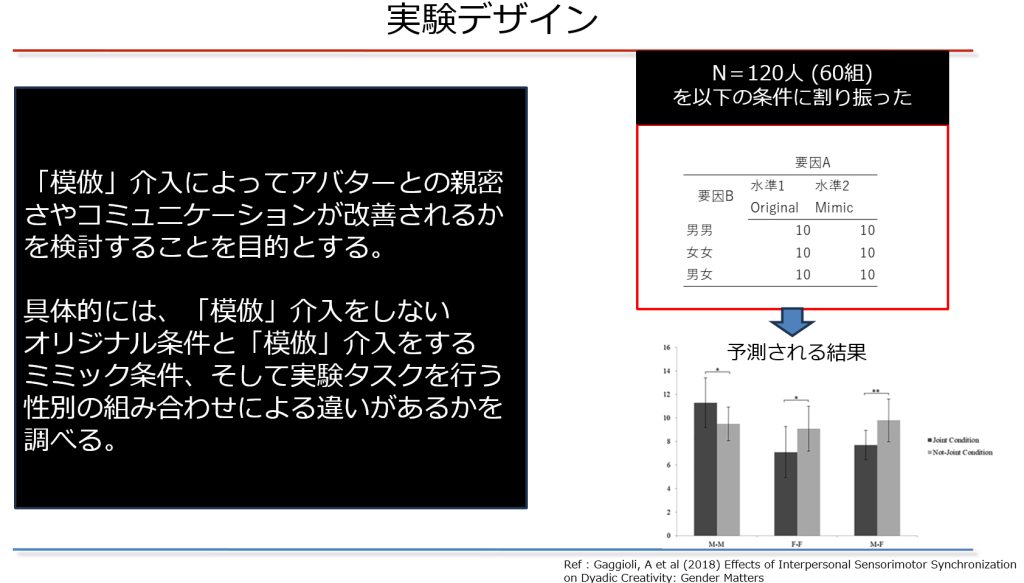

以上の実験は、60組の対話者(つまり120名が参加)を対象に実施されました。具体的には60組をミラーリング効果の有無によって30組ずつに分けたうえで、さらに男性同士の組、女性同士の組、男女の組を作って、6つのグループを設定しました。

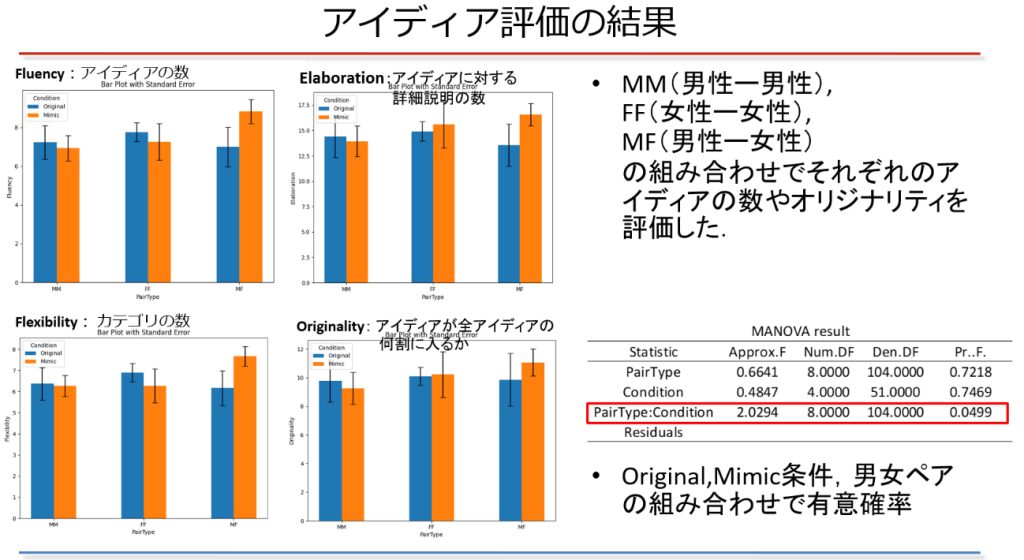

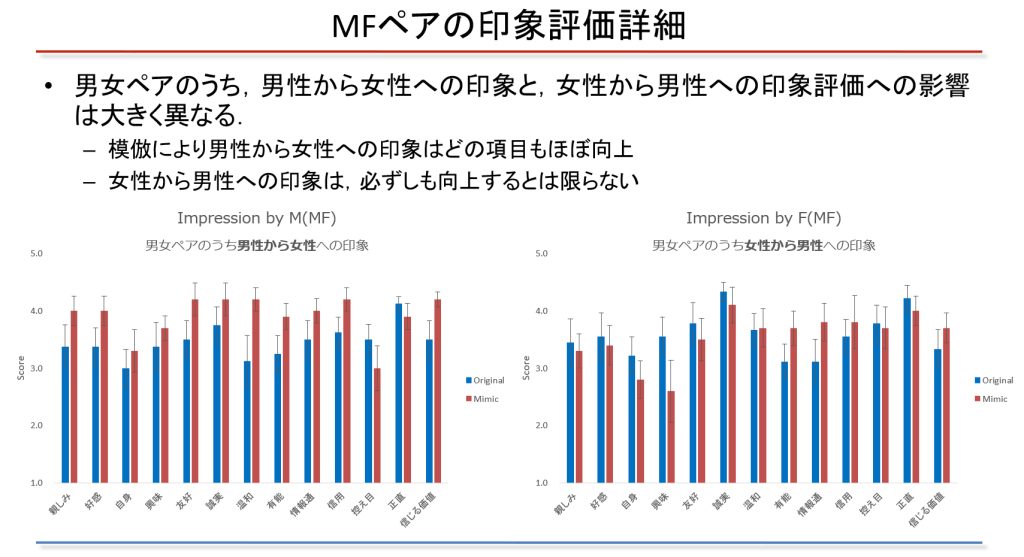

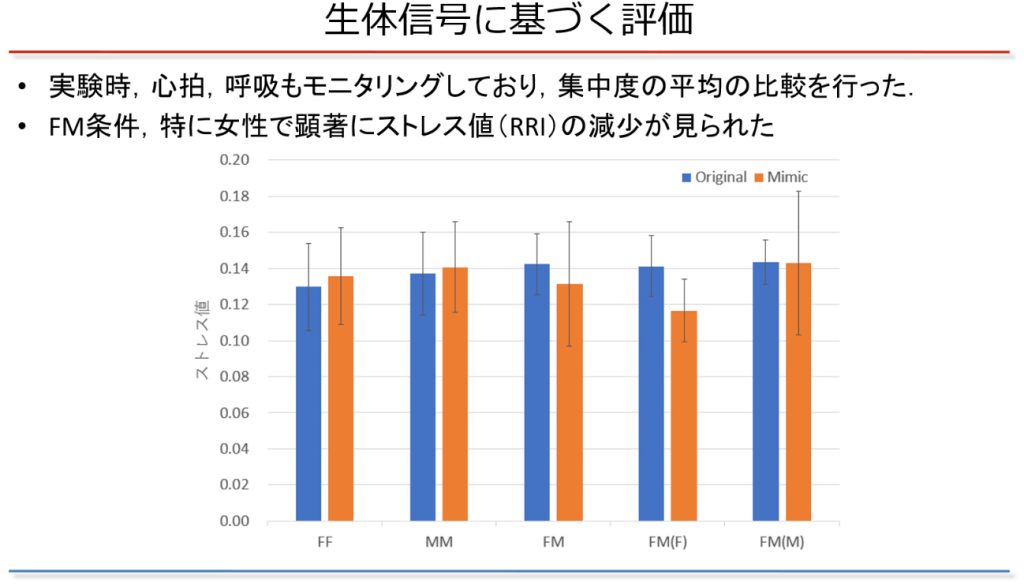

実験の結果、ミラーリング効果ありの男女の組がミラーリング効果なしの男女の組と比べて、コミュニケーション品質が向上したことがわかりました。また、ミラーリング効果ありの場合、男性から見た女性の印象は向上した一方で、その逆は生じないことも判明しました。さらに、心拍などの生体信号にもとづけば、ミラーリング効果ありの男女ペアにおける女性でストレスの低下が確かめられました。まとめると、VRヘッドセットを用いたミラーリング効果は多様性のある対話グループのコミュニケーション品質を向上させることが示唆されました。

東京大学大学院情報理工学系研究科所属の中川聡特任助教は「対立する立場間でのコミュニケーションにおける生成AIの介在による対立緩和」と題して、生成AIを活用したコミュニケーション促進に関する実験について発表しました。はじめに同特任助教は、自身の研究の背後にある問題意識について話しました。SNSをはじめとするコミュニケーションツールが普及した昨今、これらのツールの使用によって対立の激化や社会的分断が生じかねないのは周知の通りです。こうしたなか機械知性を適切に活用すれば、コミュニケーションツールに起因する対立を緩和できるのではないか、と同特任助教は考えました。

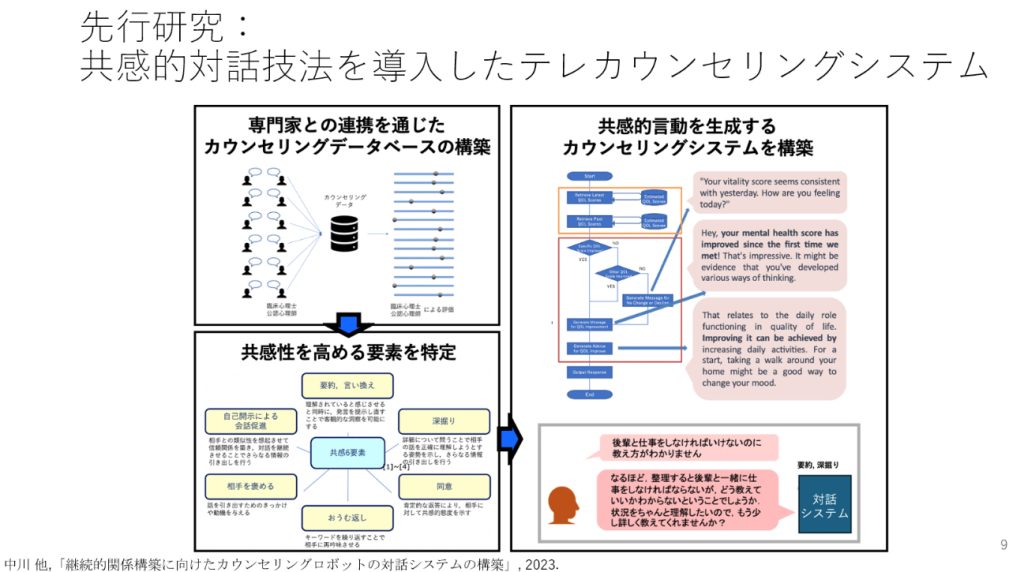

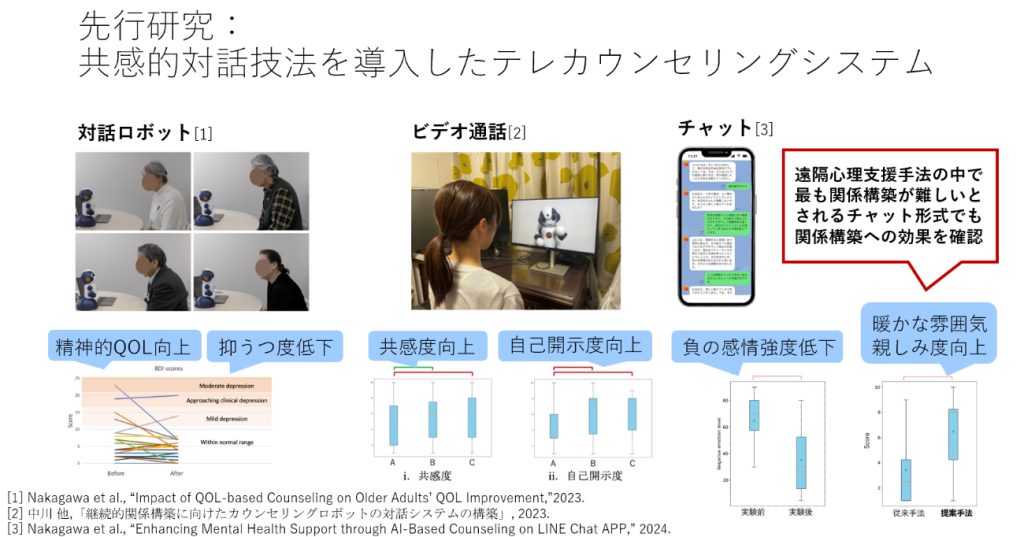

今回の発表に先立って、中川特任助教はカウンセラーの会話技法にインスパイアされたテレカウンセリングシステムを開発していました。このシステムは、カウンセリングデータベースを構築後、共感性を高める対話の特徴を抽出して、その特徴をユーザとの会話に反映させものです。このシステムを対話ロボット、ビデオ通話、チャットにそれぞれ実装して人間の対話者と対話させてみたところ、対話におけるポジティブな影響が確認されました。

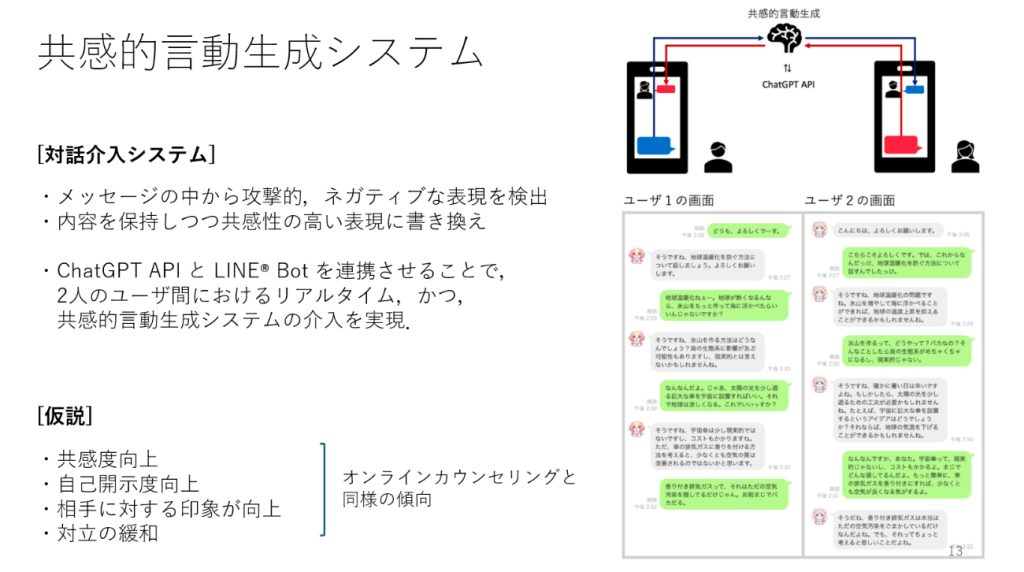

以上の会話システムの発展形として、中川特任助教は2人の人間ユーザにおける対話において対立の激化を緩和する共感的言動生成システムを開発しました。このシステムは、2人のチャットにおいてネガティブな表現を検出すると共感性の高いに表現に書き換えることで、対立の激化を回避するというものです。

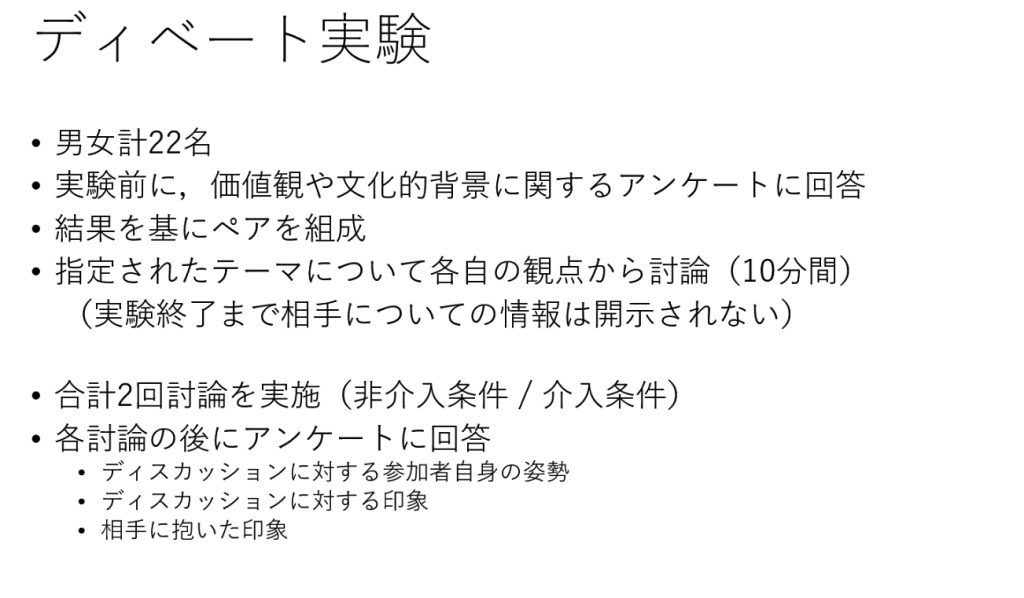

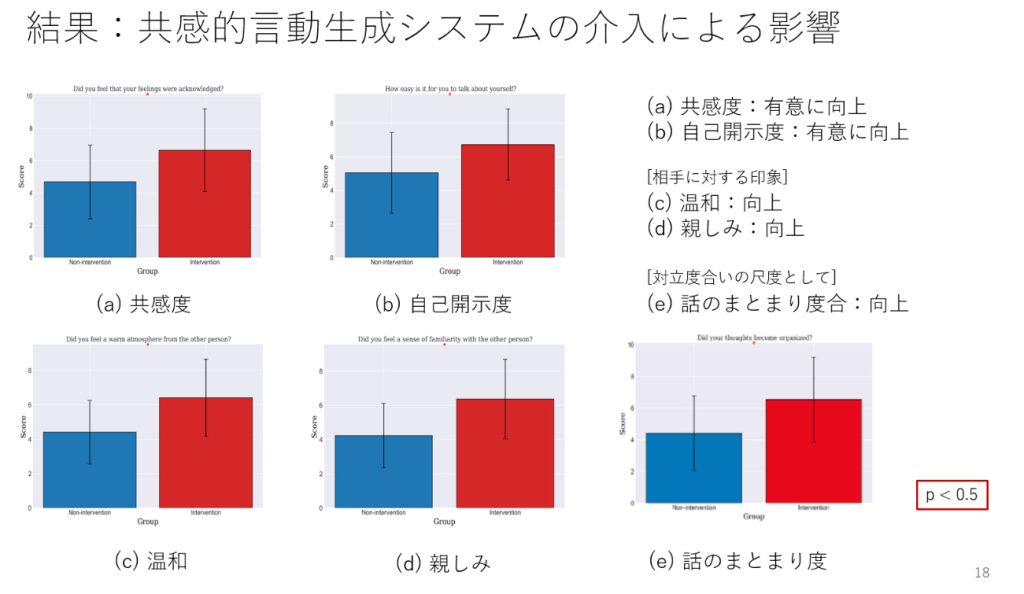

共感的言動生成システムの有効性を実証するために、中川特任助教はディベート実験を実施しました。具体的には22人の実験参加者に対して、事前にアンケートを行って価値観等を確認します。そのうえで価値観に相違のあるペアが、同システムを使ったチャットと使わないチャットを行います。最後に参加者にアンケートを実施して、同システムの有無による違いを調べます。

以上の実験の結果、共感的言動生成システムが動作していると、チャットにポジティブな影響が出ることがわかりました。その一方で、同システムに起因する過度の肯定や不自然なコミュニケーションが対話に悪影響を与える可能性が示唆されました。

中川特任助教は、共感的言動生成システム使用における倫理的問題にも言及しました。同システムはネガティブな表現を書き換えるという性質上、ユーザの表現の自由を損なう可能性があります。この問題については、最終的な判断はユーザに委ねる「人間中心インタラクション」が暫定的な解決になることを同特任助教は指摘しました。

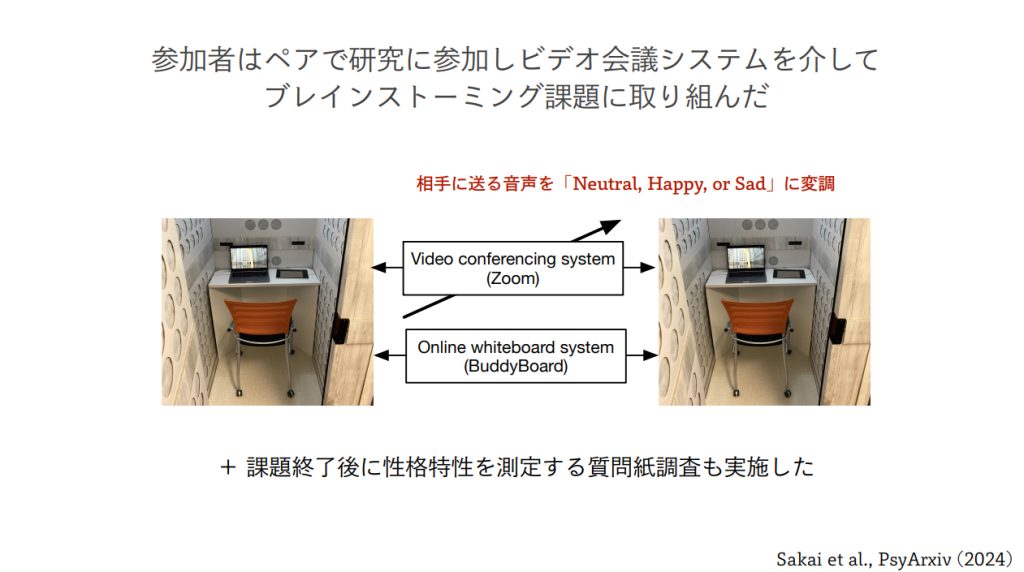

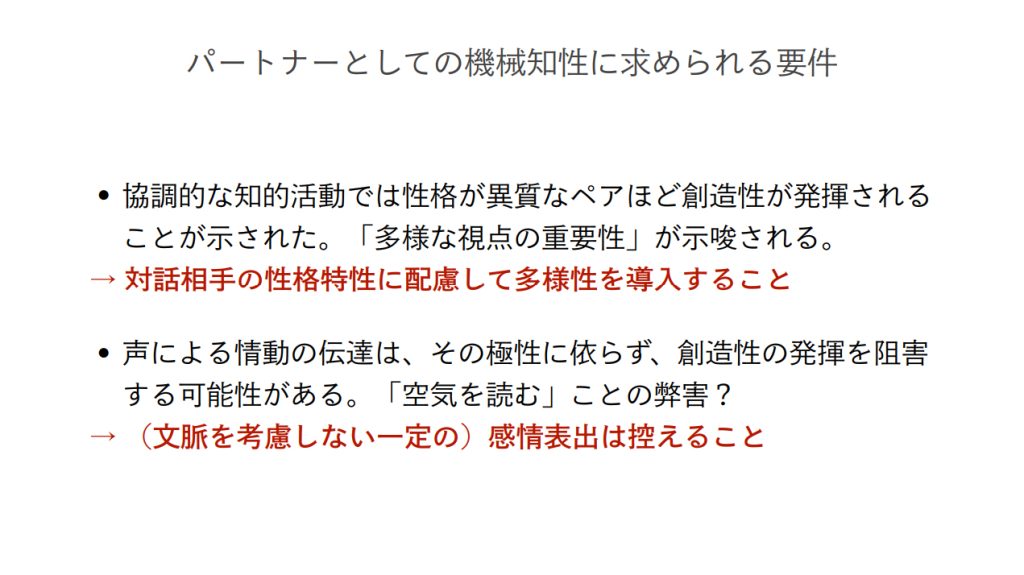

豊田中央研究所所属の堺 浩之氏は、コミュニケーションを促進する機械知性に求められる要件を特定する実験について発表しました。同氏が実施した実験は、2人1組の人間被験者にビデオ会議システムを使ってブレインストーミング課題に取り組んでもらうというものでした。同システムには被験者の音声をポジティブな雰囲気あるいはその反対に変調する機能が実装されており、こうした音声の変調によるコミュニケーションへの影響を調べました。また、課題終了後には被験者に質問紙調査を実施して、性格特性の相違度を測定しました。

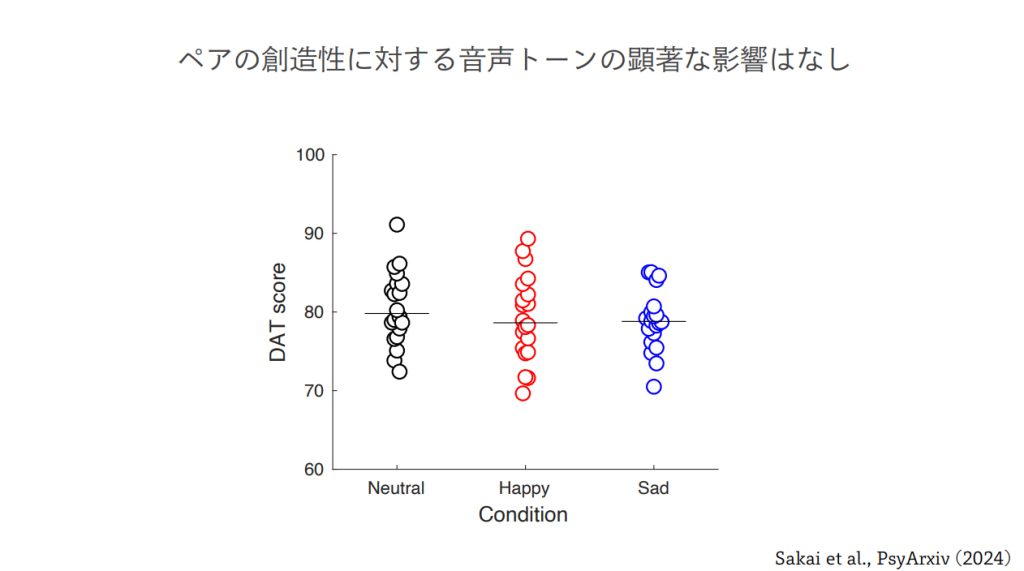

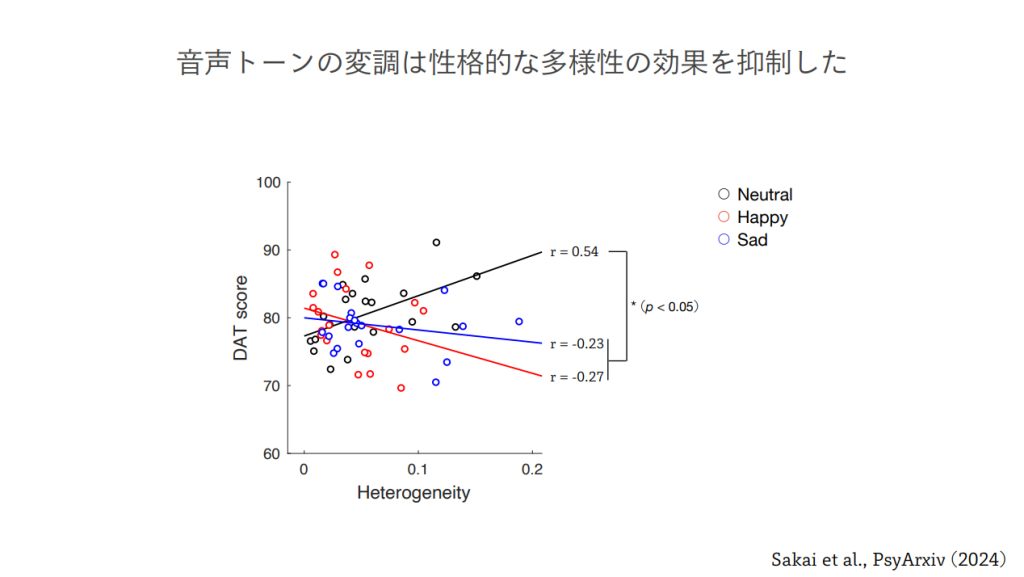

実験の結果、音声の変調によるコミュニケーションへの影響は観察できませんでした。その一方で、性格特性の異なる被験者ペアほどコミュニケーション品質が高かったのですが、音声を変調すると性格特性の相違に起因する効果が認められなくなることがわかりました。

以上の結果より対話相手としての機械知性に求められる要件とは、人間ユーザと性格特性が異なり、なおかつ音声における感情表出を控えるべき、となります。

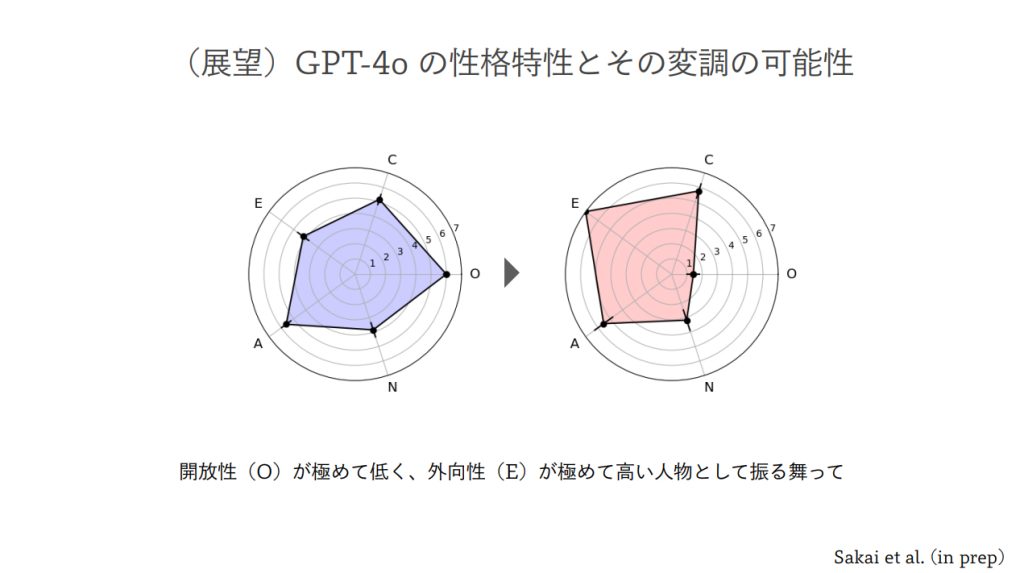

今回の実験に関連して、堺氏はGPT-4oを対話相手に想定した場合の展望を述べました。同AIは、プロンプトの指示によって開放性を高めるといった性格特性の変化が可能です。こうした仕様を活用すれば、同AIの性格特性を対話相手となる人間ユーザと異なるように設定することで、コミュニケーション品質が向上すると予想されるのです。

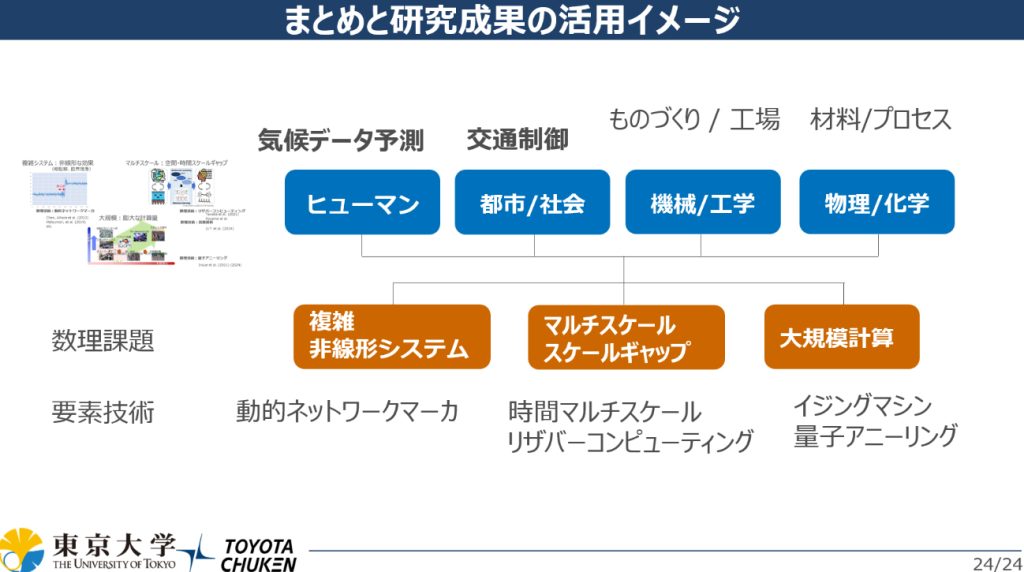

大規模かつ複雑な現象を数理的に解明

3つ目の発表は、東京大学ニューロインテリジェンス国際研究機構所属の合原一幸特別教授による「新しい移動と社会に向けた数理工学的アプローチ」と題したものでした。この発表では株式市場や交通、気象のような人間をとりまくマクロな複雑系について、そのダイナミクスを数理的に解明する試みが語られました。

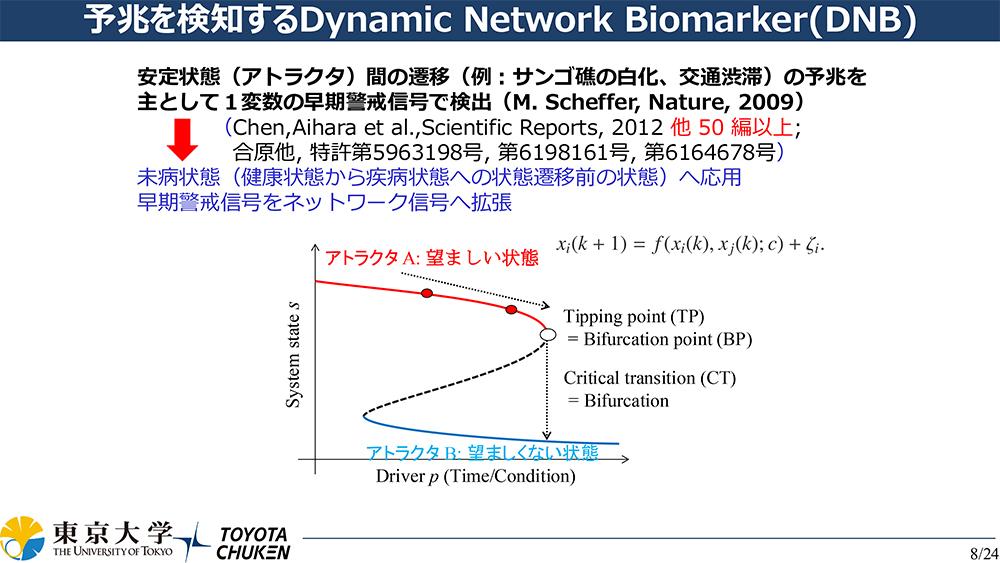

はじめに合原特別教授は、マクロな現象の様相が転移する予兆を数理的にとらえる動的ネットワークマーカーに関する研究について話しました。この研究では観察対象となる系の様相が転移する予兆を何らかの挙動から特定する、というアプローチを採用しました。研究成果としては、2023年5月末に東京大学と金融庁が連携した研究プロジェクトがあります。このプロジェクトに関連して2023年、東京大学生産技術研究所に複雑社会システム研究センターが設立され、同研究所では金融市場が大きく変化する予兆について研究されています。2024年4月には、東証株式市場の取引における外生的・内生的要因を推定するアルゴリズムについての研究が発表されました。

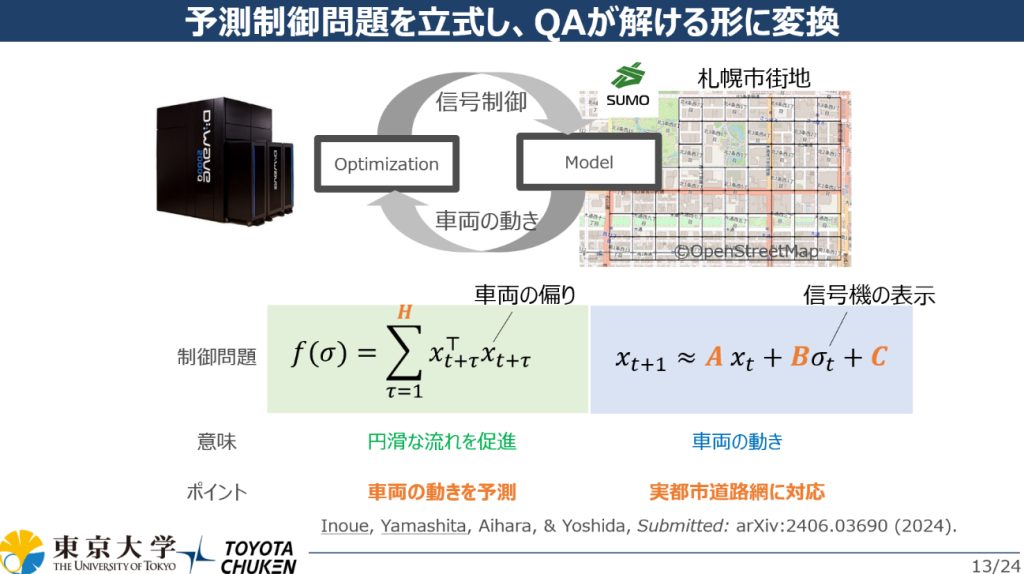

豊田中央研究所所属の吉田広顕氏は、量子コンピュータを活用した交通シミュレーションによる交通量緩和の研究について発表しました。同氏は2021年、量子コンピュータの処理方式のひとつである量子アニーリングを活用したD-Waveを使って、交通シミュレーションにおける交通量緩和に関する研究を発表していました。

参考:東京大学AIセンター連続シンポジウム第3回レポート『AIによるモビリティの刷新が秘める価値観変容の可能性』(見出し「量子コンピュータによる渋滞解消の試み」の箇所)

以上の先行研究では都市形状は格子状に限定され、車両の動きに関しても交差点における動きは確率的であり、なおかつ都市全体で一様に移動するという単純化されたものでした。

今回報告された研究では、都市シミュレーションを以前より現実に近づけるようにしました。具体的には車両の動きは交通シミュレーションパッケージのSUMOを活用し、都市形状も格子状を基本としながら随所にT字路があるものとしました。

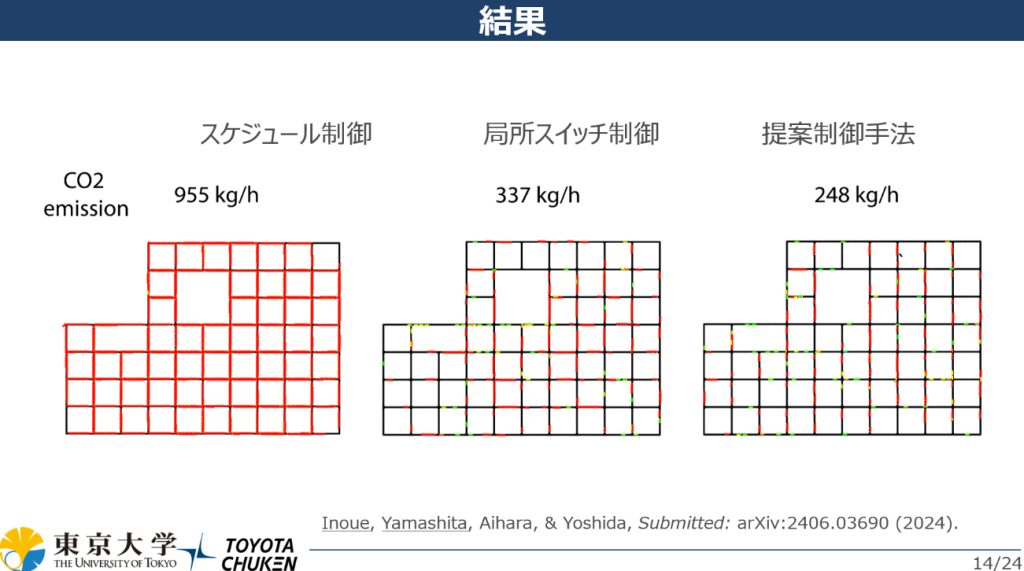

以上のような交通シミュレーションを使って、3つの信号制御法を実行しました。1つ目の方法は、現状の制御法に近い単純に時間的スケジュールで管理する方式です。2つ目は近隣の信号状態に連携して信号を制御する局所スイッチ制御、そして3つ目が都市全体の交通状態を考慮して信号を制御する提案制御手法です。これらを実行したところ、提案制御手法がもっとも二酸化炭素排出量が小さいことがわかりました。

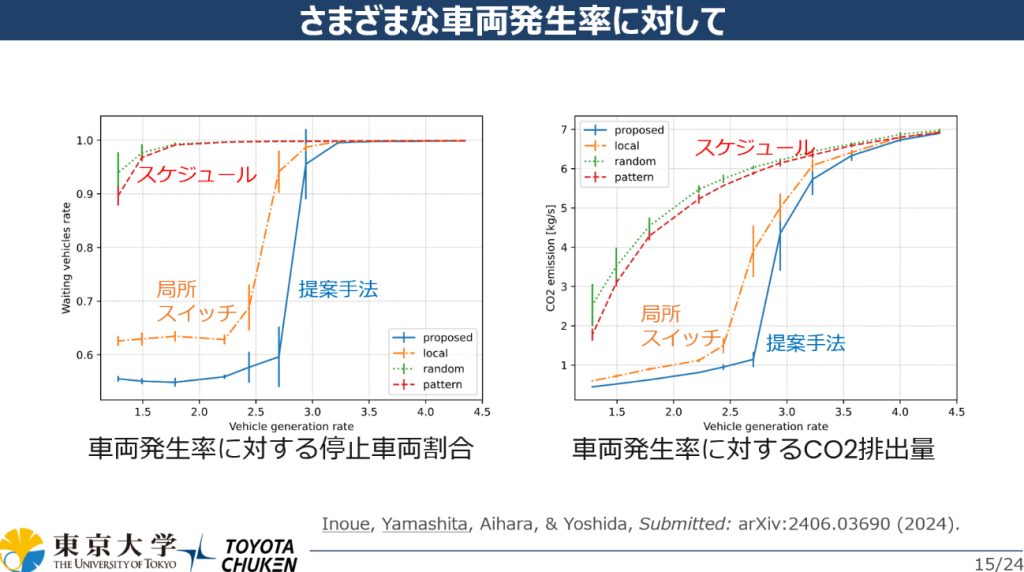

3つの信号制御について、車両の混み具合からもシミュレーション結果を考察しました。以下のスライドにおける左側グラフは、横軸に車両の混み具合、縦軸に信号における待ち時間をプロットしたものです。局所スイッチ制御と提案手法では、特定の混み具合を境界値として待ち時間が著しく増える相転移が認められます。右側グラフは、横軸に車両の混み具合、縦軸に二酸化炭素排出量としたものです。このグラフでも相転移が観察できることがわかりました。

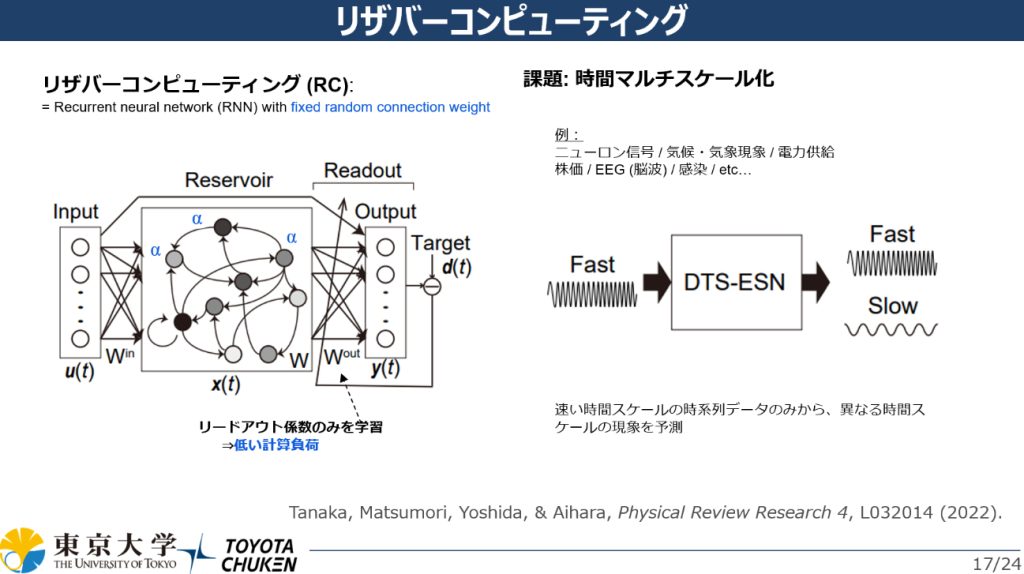

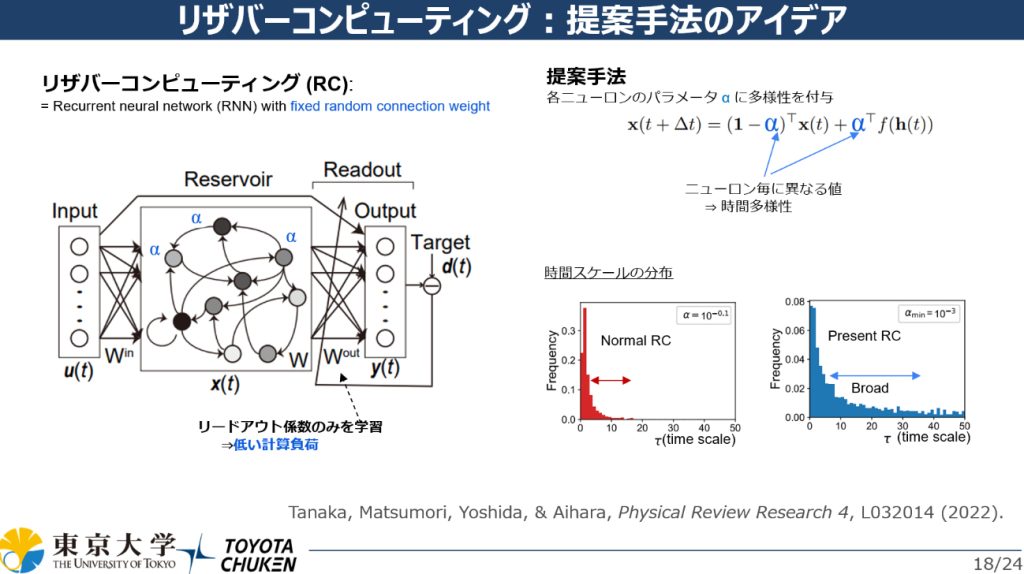

吉田氏は、リザバーコンピューティングを使った気象データ予測の研究についても発表しました。リザバーコンピューティングとは時系列データの処理に活用されるRNN(Recurrent Neural Network)の発展形であり、計算負荷がRNNより小さいことで知られています。同氏はこの技法を使って、マルチスケールな系における予測問題に取り組みました。この問題は、変化の周期の異なる複数の系が混在している単一の入力から、複数の系に関して予測する、定式化できます。異なる周期は、パラメータに異なる値を設定することで表現します。

参考記事:東京大学AIセンター連続シンポジウム 第3回レポート『移動の多様な意味と可能性を探求する学際的次世代モビリティ研究の現在地』(見出し「幅広いタイムスケールに対応する予測モデル」の箇所)

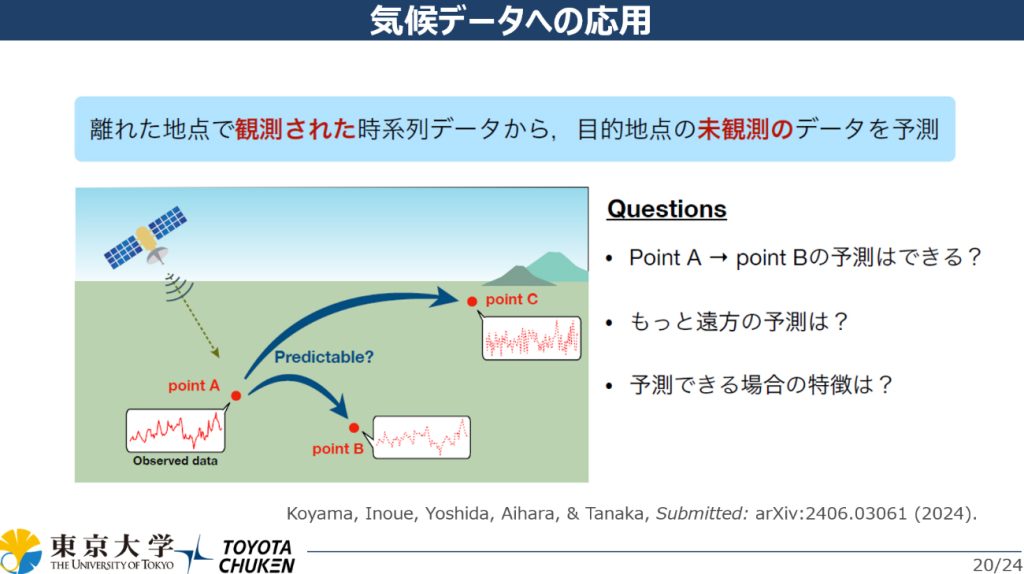

今回の研究では、特定の観測地点の気象に関する時系列データから、異なる観測地点の気象データを予測する問題に取り組みました。この問題では入力データとなる気象データには出力となる観測地点からの影響もふくまれているので、マルチスケール的な系と見なせます。なお、データセットには気象庁が公開している「JRA-55:気象庁55年長期再解析」を使いました。

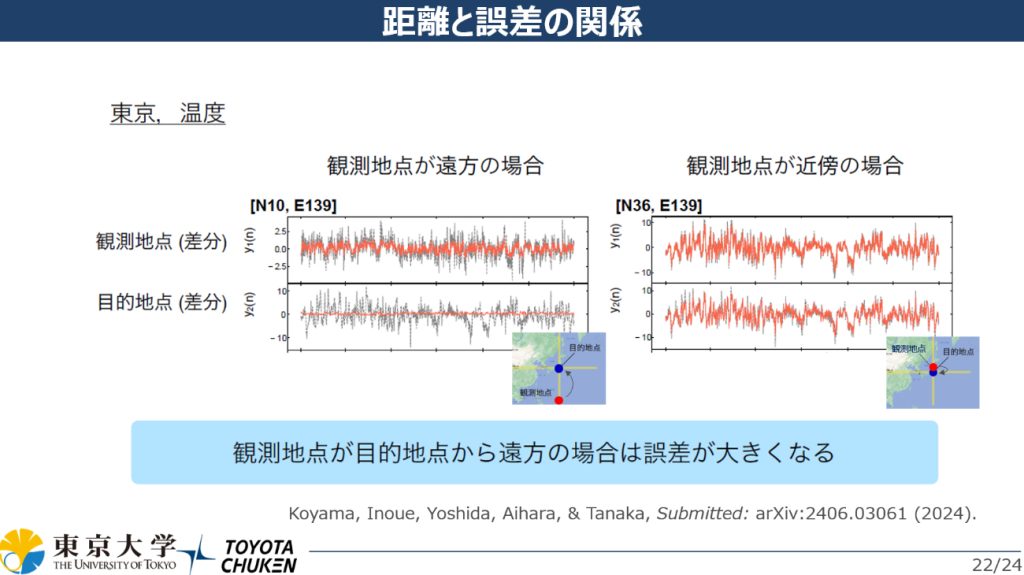

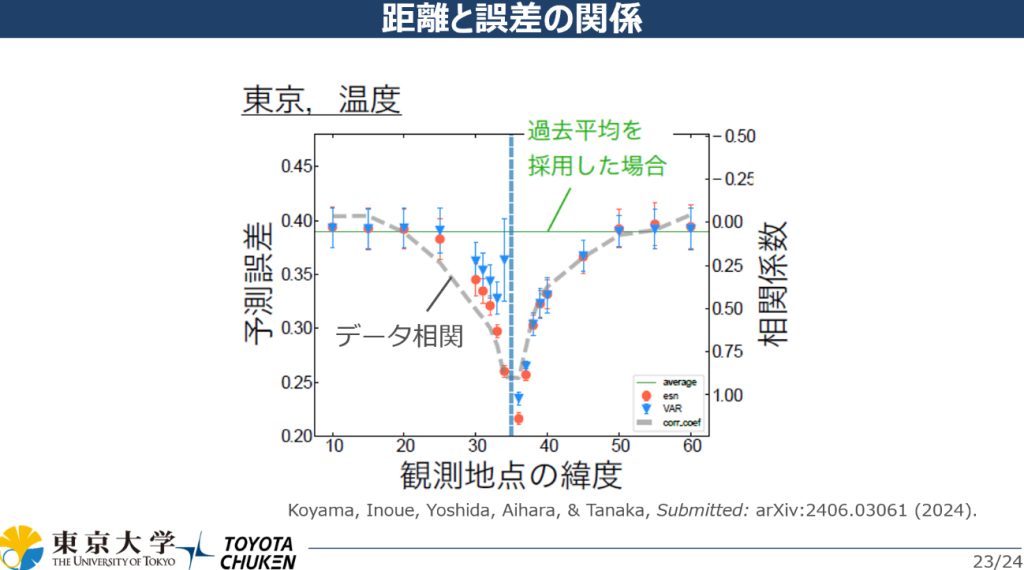

以上の問題では、観測地点と予測地点の距離が遠いほど予測誤差が大きくなる、という結果が得られました。こうした予測誤差は、観測地点と予測地点のあいだのデータ相関が大きければ小さくなる、ということもわかりました。

吉田氏は、今回の発表で紹介した3つの数理的解決法は交通制御や気象データ予測だけではなく、ものづくりの現場や新素材の発明などに応用することも期待できる、と述べて発表を終えました。

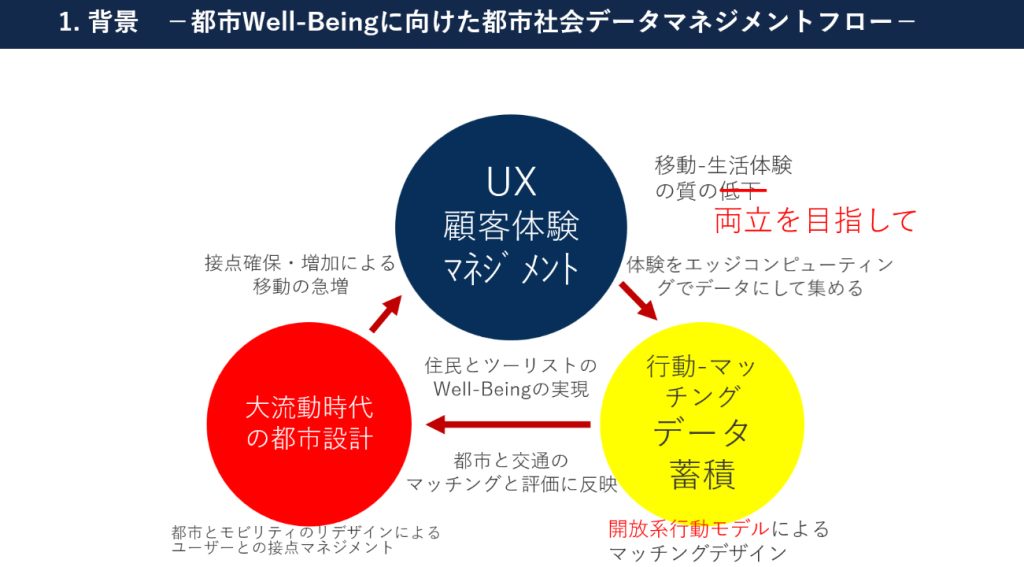

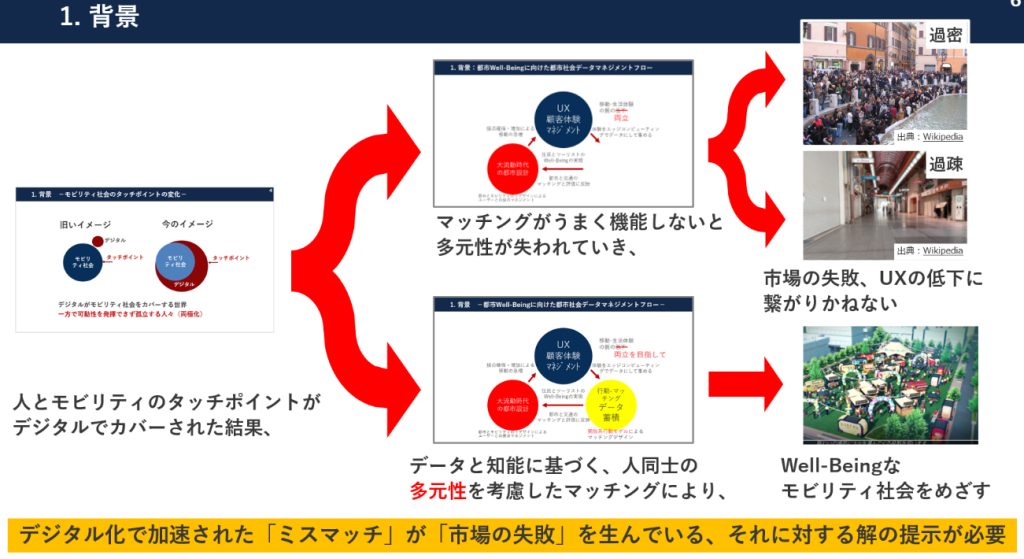

3つのミスマッチをマッチング改善で解消

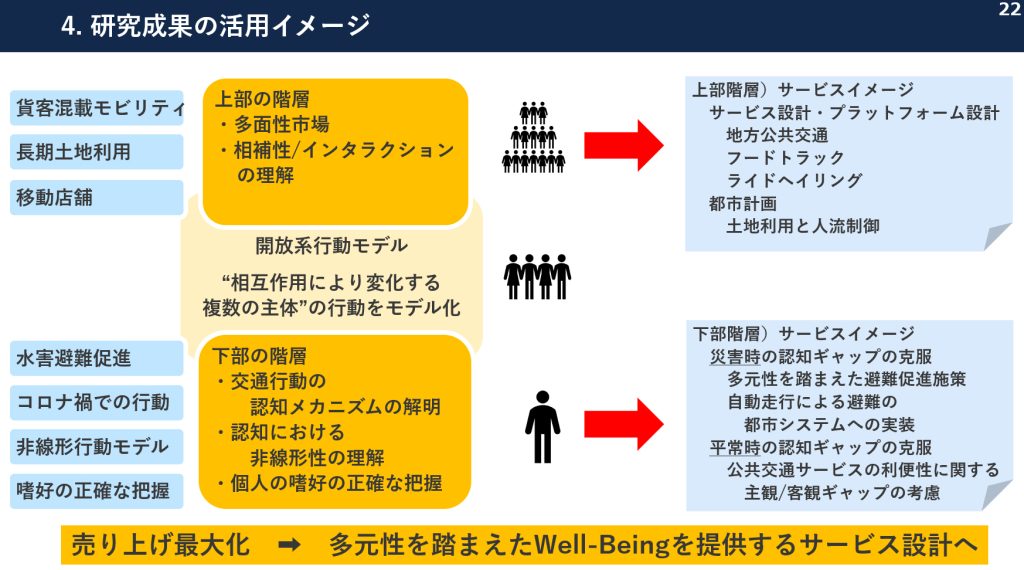

4つめの発表は、東京大学大学院工学系研究科所属の羽藤英二教授による「市場はなぜ失敗するか? 開放系モデルによるWell-Beingな都市の実現」と題したものでした。はじめに同教授は、近年見られる市場の失敗事例として、オーバーツーリズム、シャッター商店街、災害リスクの過小評価を挙げました。これらに共通するのは、事例に関係する人々の認識不足により生じた移動の過剰あるいは過少です。

以上のような市場の失敗を解決するために必要なのは、人々の移動を最適化するマッチングにある、と羽藤教授は述べます。そして、適切なマッチングが行えば、移動における多元性が実現するとも考えられます。

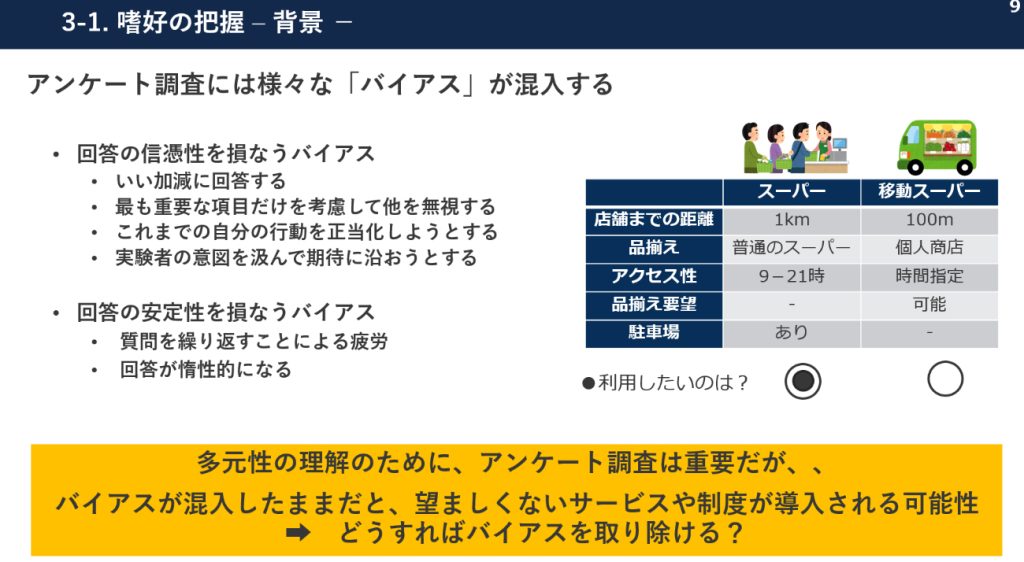

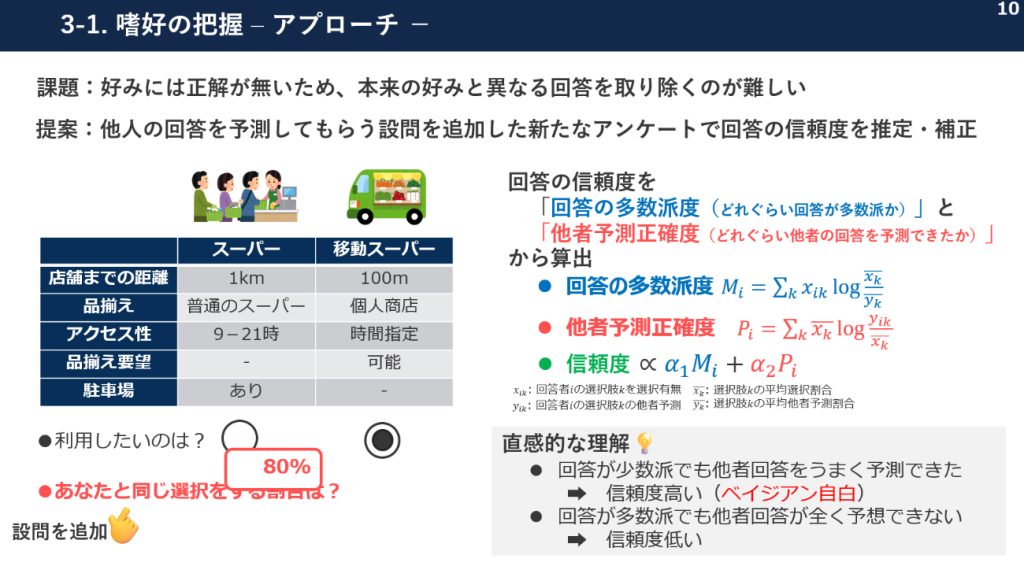

続けて羽藤教授は、市場の失敗を招く事象としてアンケート調査におけるバイアスの混入とその解消について話しました。市場を把握する手段としてアンケート調査が多用されますが、回答者全員が誠実かつ正確に回答しているわけではなく、設問を無視したり惰性で回答したりする回答者もいます。こうしたなか同教授は、従来のアンケート調査に「あなた(回答者)と同じ選択をする回答者の割合は?」という質問を追加することを提案します。この質問に対する回答を活用すると、回答者の回答がどのくらい多数派であるかを示す「多数派度」と、回答者がどのくらい他の回答者の回答を予測できるかを示す「他者予測正確度」を算出できます。そして、これらの値から回答の信頼度も計算できるのです。

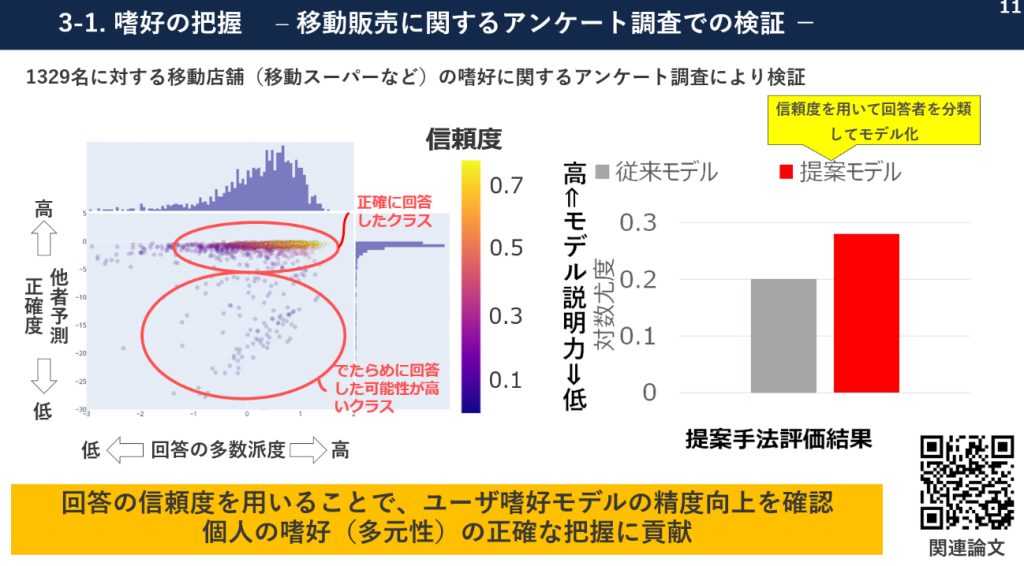

アンケート調査における多数派度を横軸、他者予測正確度を縦軸にして回答者をプロットすると、正確に回答した回答者とそうでない回答者の分布が明らかになります。こうした提案手法による回答からモデル化を試みた場合、従来モデルより説明力が向上することもわかりました。

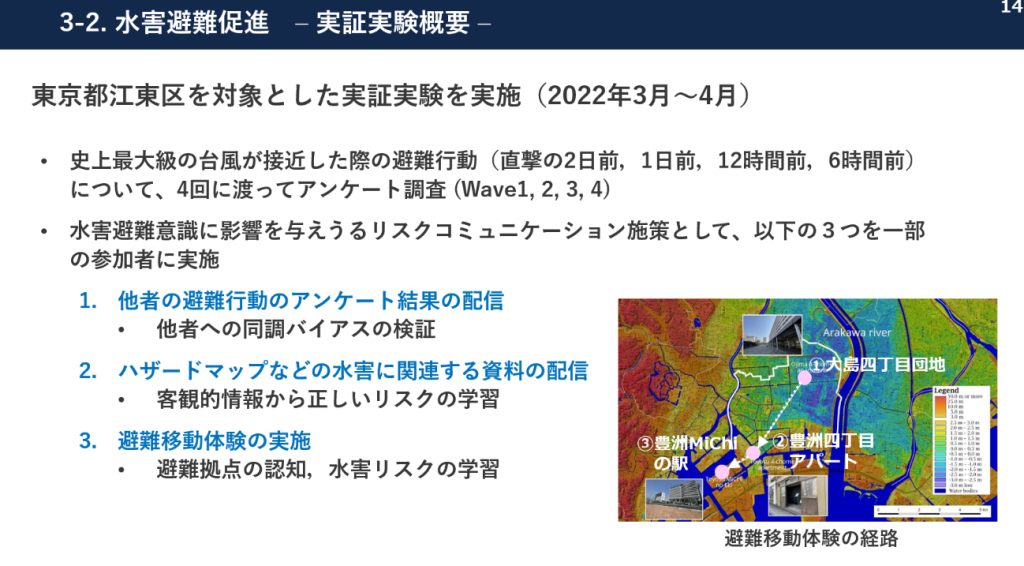

豊田中央研究所所属の志賀孝広氏は、東京都江東区を対象とした避難活動に関する実証実験について発表しました。この地域を実験対象として選んだのは、荒川の西側に位置する大島四丁目団地の海抜が非常に低いため、住人の避難に対する意識改革が必要だからです。実証実験は以下のスライドのように4回にわたって避難行動に関するアンケート調査を実施し、その調査の結果をふまえて一部の実験参加者に3つの避難に関するリスクコミュニケーション施策のうちのひとつを行って、参加者の避難意識の変化を追跡しました。

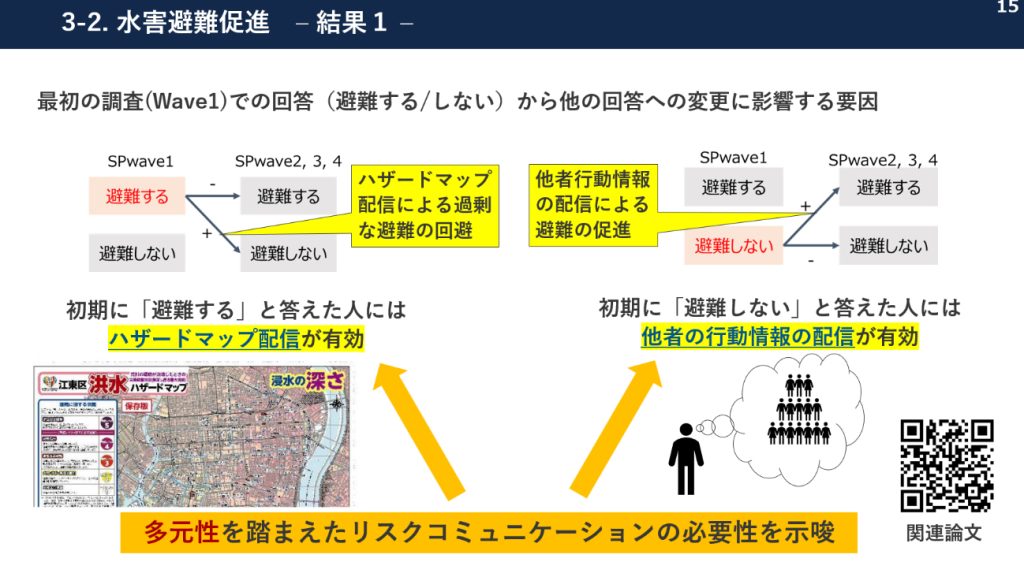

以上の実験では、アンケートの回答に応じて避難に関する施策を変えて実施しました。例えば、1回目のアンケートで「避難する」と回答した参加者にはハザードマップを配信しました。するとハザードマップにもとづいて避難が不要と判断できた参加者は、2回目以降は「非難しない」と回答するようになって避難行動が最適化されました。また1回目に「避難しない」と回答した参加者に他者の行動情報を配信したところ、避難が必要な参加者が「避難する」と回答するようになりました。この結果は、避難に関する意識が異なる回答者ごとにふさわしい施策を実施すると、避難行動が最適化されることを示しています。

避難行動に関する実証実験を主観的なリスク確率と客観的なリスク指標の相関という観点から考察した場合、リスクコミュニケーシ施策を重ねるごとに相関が高まっていきました。この結果は、施策によって参加者が正しくリスクを認知できるようになったことを示しています。

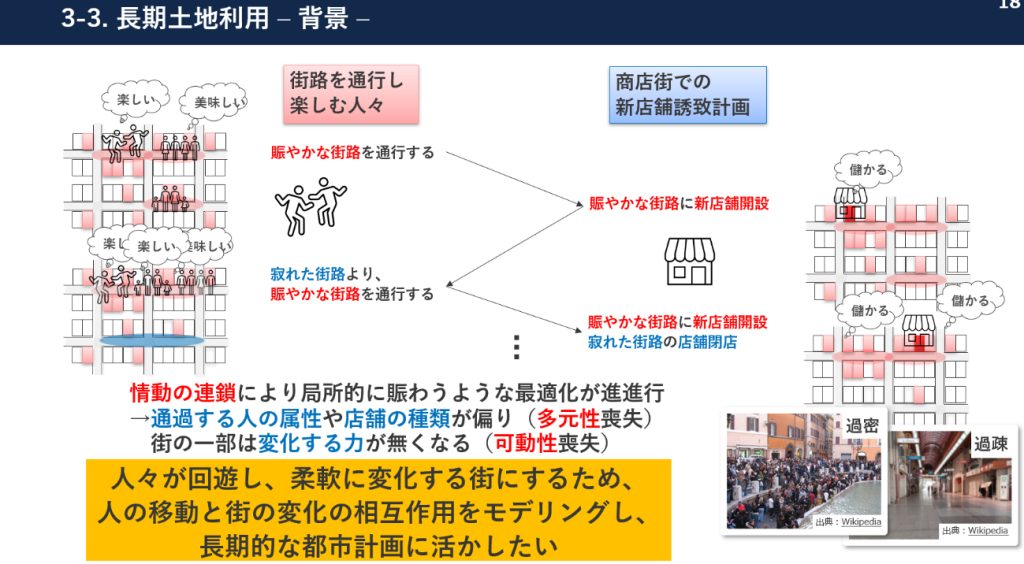

再び登壇者となった羽藤教授は、長期土地利用における人の回遊と土地利用の相互作用について発表しました。同教授によると、この発表の背景にあるのは土地利用における最適化失敗の懸念があります。この懸念は、例えば繁華街に新店舗が開店した場合、繁華街がますます賑やかになる一方で、それ以外の地域は寂れてしまうことで顕在化します。また、繫華街であっても、人が集まるような種類の店舗が集中して多元性が損なわれるリスクがあります。

以上の問題を考察するにあたり、羽藤教授は人の回遊モデルと土地利用変化モデルの相互作用の実証を提案しました。こうした相互作用は、例えば歩行者の道路選択が変化すると、その変化により特定の土地における歩行者滞在量も変化し、さらにその変化が飲食店数などに影響する、というように説明できます。

2つのモデルの相互作用を実証するために、羽藤教授は道後温泉の土地利用状況と人通りを再現するシミュレーションを構築しました。このシミュレーションに対して目抜き通りの店舗をさらに増やす一方で、ほかの通りの店舗を減らしてみたところ、通行量が増えた通りと減った通りがあることが確認できました。

再度登壇した志賀氏は、以上の市場の失敗事例の考察と解決策をうけて、市場の失敗が生じるのは売上最大化のような一面的な市場目標を掲げることにあることを指摘しました。そして、こうした失敗を回避するためには多元性をふまえたWell-Beingを提供するサービス設計が重要、と述べました。

志賀氏の発表後、今回の登壇者によるパネルディスカッションが行われました。ディスカッションには2024年3月に東京大学を退職された淺間 一特任教授も参加し、今回の発表では直接的なテーマではなかった生成AIについても意見が交わされました。ディスカッションで語られた興味深い見解の一部を箇条書きにすると、以下のようになります。

- (「身体性を軽視したインタラクションは、悪い結果を招く」という國吉教授の見解に対して羽藤教授が発言)自動運転の実現に向かっている昨今、車両は自動的に車間距離を大きく空けるので、渋滞しやすくなっている。ドライブレコーダーの普及に伴って運転が慎重になっていることも相まって、運転の柔軟性が失われてしまっている。その結果、道路が設計通りの性能が発揮できなくなっている。こうした自動運転から生じる弊害を研究すべき。

- (堺氏が生成AIについて発言)(AIが人間の価値観に沿うように動作することを目指す)AIアライメントが行き過ぎてしまうと、AIから多様性を奪ってしまうのではないか。

- (國吉教授が生成AIについて発言)人間とAIが協調するためには、内的状態によりモードシフトする人間の情動をAIが理解することが不可欠だろう。

- (淺間特任教授が発言)人間が腹を立てるのは人間に対してであって、AIが相手だと人間に対してよりは腹を立てないかもしれない。そう考えると、AIに人間のネガティブな情動を緩和する役割を期待できるかもしれない。そうした人間をケアするAIには、人間における心身の相互作用に関する理解が不可欠だろう。

以上のようなシンポジウムをまとめると、「可動性=変われること」と再定義されたモビリティから考察することによって、人間と社会に関する新たな見方が可能となります。その見方とは、従来の理論や価値観から解放されて、それぞれの人々が自身の特性や価値観にもとづいて暮らす多元的社会の実現です。そして、多元的社会の実現には、生成AIをはじめとしたAI技術は重要な役割を担うことになるでしょう。

Writer:吉本幸記